皆さんこんにちは。

八重桜も散り、新緑が目に優しくGWまでもう少しという時期になりました。

新生活のバタバタも少し落ち着いてきた頃かなと思います。

いかがお過ごしでしょうか?

どうもコム兄です。

今回紹介しますのはヘレンベルガー・ホーフさんが開催しているハウスメッセの様子についてです。

コム兄はプレミアムセミナーに参加させていただきましたので

そちらの様子を中心にお届けしてまいりたいと思います。

やや長いので生産者ごとにページを区切ってみましたので時間のある時にでもじっくり読んでみて下さい。

飲ませていただいたワインについてもそうですがミニコラムも面白い内容になっていますのでチェックしてみて下さいね。

どんな内容だったのでしょうか。

早速行ってみましょう。

ちぇけら。

いざハウスメッセ!

何を隠そうコム兄はハウスメッセ自体が初参戦。

右も左も分からない状態でしたが同行頂いた皆さんのお陰で楽しく、効率よく回ることが出来ました。

本当に有難い。

特設会場で試飲できるのはヘレンベルガー・ホーフさんが取り扱っているドイツやオーストリアのワイン。

有料試飲も含めて55種類。

それ以外にもグラスワインがいくつか販売されています。

もう無計画で回ってしまったら完全に死亡するやつです。

でも全部美味しくてついつい飲んでしまうのよね。

フードメニューも充実していてとても楽しく最高な時間を過ごさせていただきました。

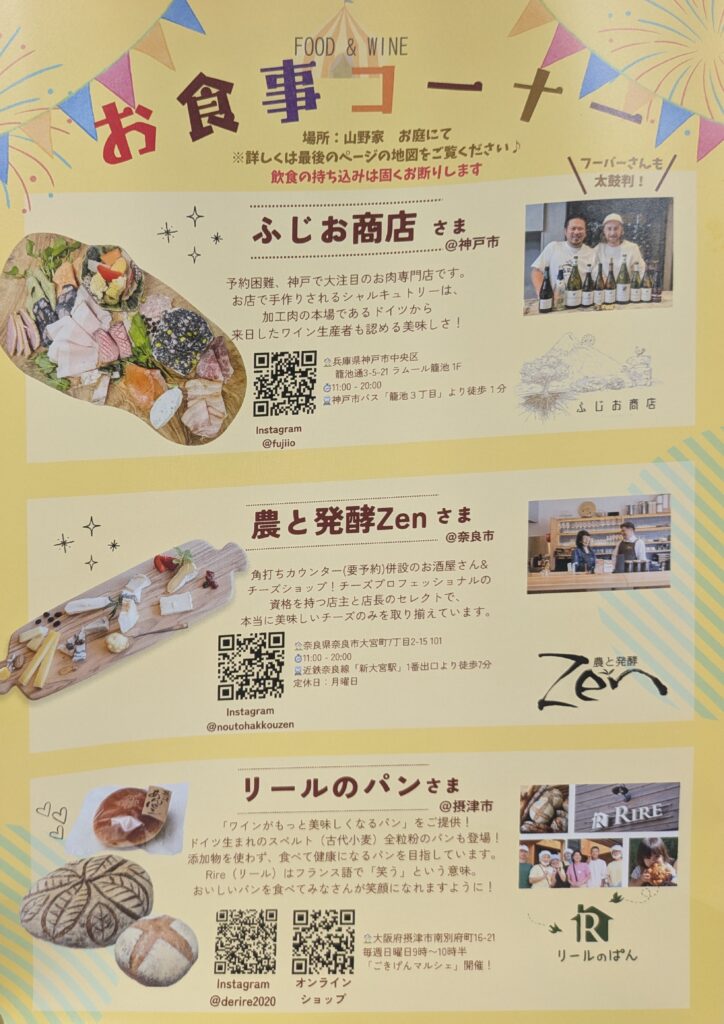

今回のフードメニューのケータリングは

・神戸に本拠地を置くお肉専門店 ふじお商店さん。

・我らが奈良のお酒&チーズのお店 農と発酵Zenさん。

・有名ホテルにもパンを卸すという リールのパンさん。

効率よく入手する為、それぞれに担当を決めて各ブースに並びに行きました。

ふじお商店さんに並んだのはコム兄。

シャルキュトリー盛り合わせ、鴨肉の炭火焼、リエットをチョイス。

目の前で炭火で仕上げられる様子はたまりませんでした。

農と発酵Zenさんからはチーズの盛り合わせプレート。

リールのパンさんからはバゲットやブルーチーズを練り込んだパンを購入。

そして、それはそれは立派なお庭にテーブルや椅子がセッティングされた特設ピクニック会場で頂きました。

ほら、最高でしょ。

こんな感じでコム兄のハウスメッセは開幕したのでした。

コム兄が頂いたグラスワインはベッカーさんのロゼ。

思いのほか香ばしくて驚きましたが美味しかったです。

グラスも可愛いですよね。

こんな感じで試飲会場で試飲したりご飯を食べている間に気がつけばセミナーの時間となり、

急いで受付へ向かったのでした。

(集合時間を間違えてて危うくキャンセルされるところでしたw)

ハウスメッセ プレミアムセミナーへようこそ

受付を済ませて案内されるがままに席に座って間もなく

「本日はハウスメッセにご来場いただき、誠にありがとうございます。

ヘレンベルガーホーフの磯本と申します。」

と爽やかな笑顔と挨拶でセミナーは幕を開けました。

(遅くなってすみませんでした。)

プレミアムセミナーのテーマは担当者によって異なるそうですが、一貫したコンセプトは

”今”のドイツワインのいい所や魅力を知っていただくこと

だそう。

そんな今回のプレミアムセミナーではリースリングに焦点を当て

その奥深い世界をご紹介して頂きました。

リースリングをテーマにしたワイン会を催したいと思っていたコム兄にとってはまさに”渡りに船”状態。

ということで何はともあれ乾杯をという事でツンヴォールというおなじみの掛け声で乾杯。

通常ですと「ツンヴォール」の説明から入るそうですが今回のメンバーにはその必要がなくスムーズにセミナーに移行することが出来ました。

ドイツワイン最高。

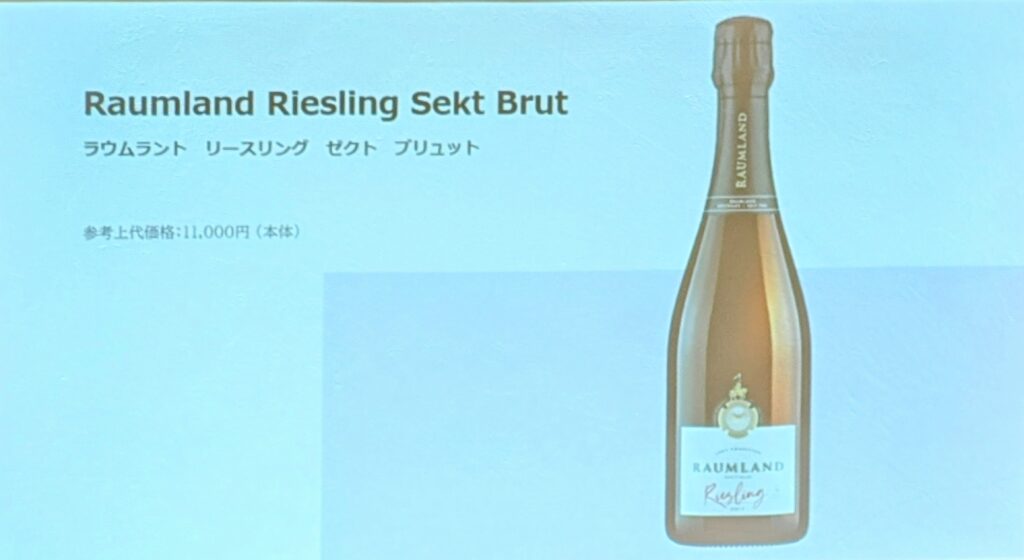

No.1 ”イレギュラー”な逸品

Raumland / Riesling Sekt Brut tradition 2019

まず一発目のワインは、ラウムラント(Raumland)の リースリング・ゼクト 。

このゼクトは瓶内熟成 約36ヶ月で、年によっては 40ヶ月以上の熟成を経てリリースされるんだそう。

実はこのワインはセミナーのリストには入っていなかったそうなんですが急遽ご用意いただいたもののようです。

マジ神。

ありがとうございます。

これがまたいきなりうんめぇの。

花の蜜のような繊細な香りや完熟したアプリコットのようなうっとりするような香り。

泡もきめ細かくてするするっと流れるように入ってきます。

ごくごく飲み干しそうなのを我慢するのが大変でした。

ラウムラントさんのゼクト造りの主軸になるのはピノ系品種だそうで、

リースリングはある意味変わり種というかイレギュラーな立ち位置なんだそう。

とはいってもリースリングに適した(納得した)年じゃないと基本的には造らないというこだわりなんだとか。

まさにイレギュラーな逸品と言えるでしょうか。

ドイツワインの苦境とゼクトの復興

第二次世界大戦後、ドイツ国内でも 良質な苗木の調達が困難 となり

高品質なワインを造る環境が整っていませんでした。

結果として「質より量」のマーケットへと移行し、ドイツワインは大量生産による 「安かろう、悪かろう」 のイメージが定着していきました。

その波はスパークリングワインにも及びましたと言います。

現在、ドイツはスパークリングワインの 生産量世界第2位 ですが、

その流通の 90%以上を2〜3社の巨大メーカー が占めており

タンク内製法や炭酸注入型がメインマーケットとなっています。

しかしその流れに逆らい

伝統的なゼクト造り を復活させようと最前線で奮闘しているのが ラウムラント だと言います。

ラウムラントファミリー:家族経営のゼクトメーカー

ラウムラントは1984年創業の家族経営のゼクトメーカーで、

ドイツのスパークリングワイン界において 圧倒的な存在感 を誇る生産者(すみません、知りませんでした。)

比較的若いワイナリーながら、その品質の高さから ゼクトの帝王 ともよばれているそう。

味わいからは確かに帝王と呼ばれる風格を感じられましたが

同時にやさしさも感じられるような気がしました。(気のせいだったらごめんなさい。)

きっかけは父が残したミュラートゥルガウ

ラウムラントの創業者 ポルカー・ラウムラントさん は醸造学校のカリキュラムの中で

ミュラートゥルガウを使ってスパークリングワインを造りましたそうな。

コム兄はミューラートゥルガウのスパークリングなんて聞いたことなかったので驚きました。

驚いたのはコム兄だけではなかったようで、当時周りの学生から疑いの目が向けられたそうです。

「うまいゼクトが造れるわけがない」

そんな彼が造ったスパークリングワインは学内のコンクールにおいて

なんとシャンパーニュやイタリアのフランチャコルタを抑えて グランプリ に選ばれる快挙を成し遂げました。

実はこのミュラートゥルガウはポルカーさんの父が偶然植えていたもので、

それを使って泡に仕立てて評価を得たというのだからさらに驚きです。

この成功がきっかけとなり

「これで生きていこう」

と決意。

瞬く間に ゼクト界の頂点 へと上り詰めたそうです。

リースリングゼクトの比較:ラウムラント vs ラッツェンベルガー

続いてラウムラントのリースリングゼクトの味わいについて他の生産者と比較して分かりやすく教えていただきました。

今回例に挙げられていたのは、こちらもヘレンベルガー・ホーフさんで取り扱いされている

ラッツェンベルガーさんのリースリングゼクトでした。

- ラウムラント :

- 繊細で細やかな泡立ち

- 余計なものを削ぎ落とした洗練されたスタイル

- 日本酒に例えるなら、磨き抜かれた 「大吟醸」 のような仕上がり

- 品種の輪郭をくっきりと際立たせ、華やかな香り

- ラッツェンベルガー :

- 旨味を重視した、よりクラシックなスタイル

- あまり磨きをかけず、複雑な味わいを楽しむ設計

- ワインの個性や蔵の香りが前面に出る

このような比較に加えて、こんなことも仰っていました。

ラウムラントさんのゼクトはフランス国内のシャンパーニュばかり並ぶテイスティング会に

ブラインドで出された場合でも見分けがつかないほどのワールドクラスの完成度を誇る。

一方、ラッツェンベルガーさんのゼクトは、「あ、ヨハンさんの味がする」「蔵の香りがする」とすぐに分かる個性を持っています。と。

気になる方は飲み比べてみてもいいかもしれませんね。

コム兄もやってみたいので誰か一緒に飲も。(お願いします)

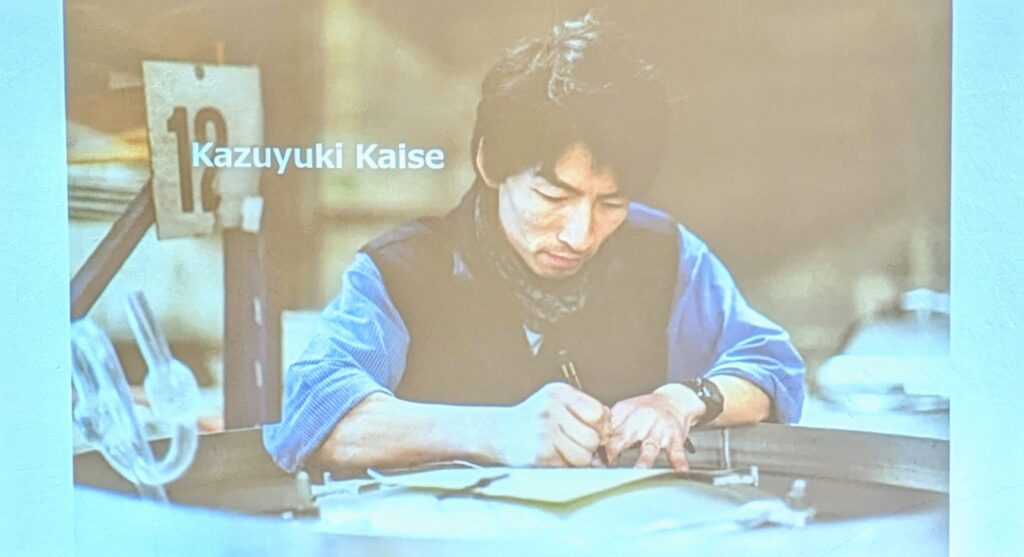

ラウムラントの醸造長:貝瀬和行氏

ラウムラントでは、貝瀬和行さんが 10年以上にわたり醸造長(ケラーマイスター) を務めているそうです。

なんでもドイツでの生活が長くなってきているので日本語よりもドイツ語の方がスムーズになっているほどだそうな。

ワイナリーの精神を深く理解し、そしてそれをしっかりと体現できる実力を持つ人物なんですって。

なんか日本の方が活躍されていると聞くとなんかそれだけで嬉しくなりますし、

「この繊細な味わいは日本人だからかなー」

なんて思っちゃいます。

ミニコラム① ドイツワインの生産量とシャンパーニュとの関係

ここでミニコラムをおひとつ。

少々脱線気味にお話しくださいましたがこちらがまた面白い内容でしたのでミニコラムとして紹介させていただこうと思います。

ドイツのワイン生産量は、イタリア、スペインといった隣国と比べて 約1/7 ほどの規模。

それは西側の産地でしかほとんどワインを生産していないという地理的な事情によるものです。(そもそも寒すぎるという説も)

一部東側にもワイン産地はありますが、流通量が少なく、日本市場ではほぼ見かけることがありません。

産地としての規模は決して大きくないものの、実はスパークリングワインの生産量に関しては 世界第2位(もしくは3位) に位置しているんだそう。

その理由はとってもシンプル。

ドイツ人が泡好きだから。(理由になっていない気もするw)

確かにドイツと言えばビールにソーセージのイメージがありますが

スパークリングワインも日常的に飲まれているんだそう。

ドイツ人とシャンパーニュの歴史的つながり

ドイツ人がスパークリングワインを好む背景には、歴史的な関係があります。

かつて ドイツ人はシャンパーニュ地方へ季節労働者として赴いていた という記録があります。

ドイツ人は 勤勉で真面目な働き手 として知られており、シャンパーニュ地方のワイン造りにおいても重宝されました。

特にシャンパン造りは細かい工程が多く高度な技術と集中力が求められますが、

ドイツ人の労働者はそれに適していたのです。

さらに、多言語を話せるドイツ人が多かったことも大きな理由。

収穫期には世界各国から労働者が集まることから、その指揮を執る役割を担うドイツ人が多かったことから

彼らは自然とシャンパーニュ地方に深く根付いていきました。

シャンパーニュメゾンに関わるドイツ人の影響

シャンパーニュの名門メゾンの中には ドイツ人が創業した、または深く関与した ものが多数あります。

- ヴーヴ・クリコ :マダム・クリコの右腕はドイツ人だったといわれています。

- クリュッグ :ドイツ人のヨーゼフ・クリュッグ氏が創業したメゾン。

- ボランジェ、ドゥーツ 、G.H.マム:いずれもドイツ人が関係しています。

- エドシック系(ハイドシーク) :元々ハイドジークさんというドイツ人によって立ち上げられたメゾンです。

現在ではフランスのシャンパーニュとして確立されていますが

そのルーツを辿ると多くの名門メゾンが ドイツ人の影響を受けている ことが分かります。

また、シャンパーニュだけでなく、ドイツ国内に持ち帰って独自のメゾンを立ち上げた生産者もいて、

今でも存続しているんだそう。

へぇーですよね。

あたくし、勉強得意じゃないくせにこういった歴史のお話が大好きでしてね。

資格を取るためだけだったら全然必要ない知識かも知れませんが

その時その時代を一生懸命生きた方たちの命の連続で今があるんだなーって思うわけです。(は?)

磯本さん、興味深いお話有難うございます。

コメント