みなさん、こんにちは。

連日腐ってしまうような暑さが続いていますがいかがお過ごしでしょうか。

今回は装いも新たに再スタートしました奈良ワイン会について紹介します。

コム兄は料理担当でございましたのでワインについての詳しい説明は聞きそびれてしまいましたが

その代わり料理に関する情報を多めに紹介できればなと思っています。

記念すべき第一回目のテーマは「アルザス」。

いったいどんな会になったのでしょうか。

早速行ってみましょう。

ちぇけら。

さっくりアルザス概要

ワイン入門者にも優しい会を目指す奈良ワイン会。

まずは冒頭の時間を使ってえいじさんにアルザスの概要を説明して頂きました。

ちなみにコム兄が説明を聞けたのはこの概要のみとなっておりますがご容赦くださいね。

アルザスのイメージ

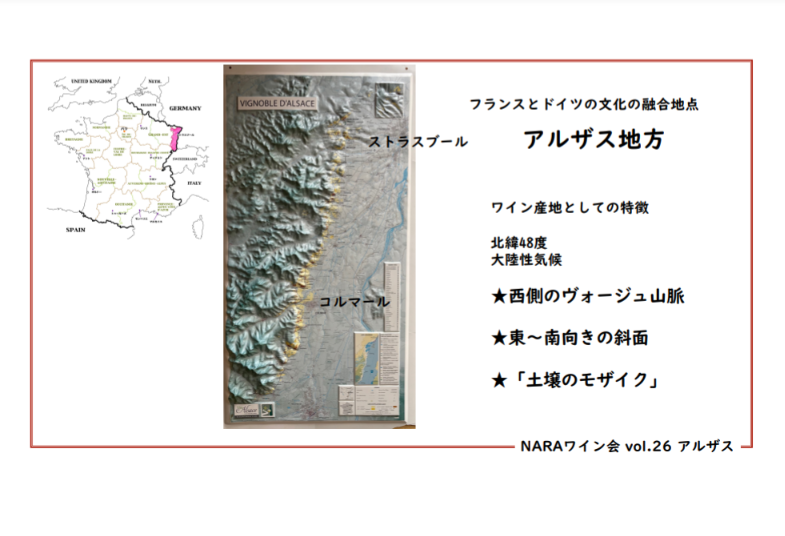

今回のテーマはアルザス地方ですが皆さんどこかにあるか分かりますか?

ピンクで色を付けたところになります。

有名な料理と言えばタルトフランべとかシュークルート、ベッコフとかあります。

またお菓子好きな人でしたらクグロフとかイメージされる方も方多いかもしれません。

どちらかというとこってりとした冬のお料理みたいなイメージがあるかなと思いますが、

今回は”だけじゃない”っていう所にフォーカスしてくださいましたよ。

「ワインに関しては白ワインが中心の文化になりますので、日本の熱い夏にはぴったりなんじゃないかな」

とも仰っていました。

アルザスの歴史

ストラスブールという大きな町とコルマールはすっごい綺麗なところでヨーロッパの中でも随一 の観光地でたくさんの人が訪れる場所になっています。

地質学的にすごい歴史が長い土壌を持っていて、貴重な鉱物がたくさん採れるが故にフランスとドイツが鉄工業の要所として取り合いをしてたというエリアです。

フランスとドイツの国境沿いということで、歴史的にもフランスに属していたり、ドイツに属していたりと、行ったり来たりした歴史があります。

なので、街を歩いてみるとドイツ語の標識だったりとか、アルザスワインのボトルもドイツワインの名残があったりとかそういった文化の融合性ってのがアルザスになります。

ワイン産地としてのアルザス

メインの都市はストラスブールという所です。

北に長く連なっている産地がアルザスです。

地形で見るとどうなってるかと、このボコボコボコとなっている所は山になります。

西側が全部山になっていて、この山岳地帯の 1 番東側の端の黄色く色がついている所にブドウ畑がずらっと並んでいます。

ストラスブールからコルマールのところまで 70 km ぐらいあって、

結構長く連なっている産地になります。

ワイン産地の特徴としては北緯 48度で、大陸性気候で内陸にあるという事。

大事なのは西側にボージュ山脈という山脈がドーンとあるという事です。

ギザギザとリアス式海岸みたいになっていて、東から南向きの斜面が並んでる場所に畑があります。

それからアルザス地方の土壌はモザイク状とよく言われますが、花崗岩、片麻岩、石灰岩、粘土、砂とか色々な土壌がこう入り乱れて30~40 パターンの土壌があると言われています。

ワインにとってもブドウにとっても様々なタイプの土壌があることで、非常に複雑なワインに仕上がるということです。

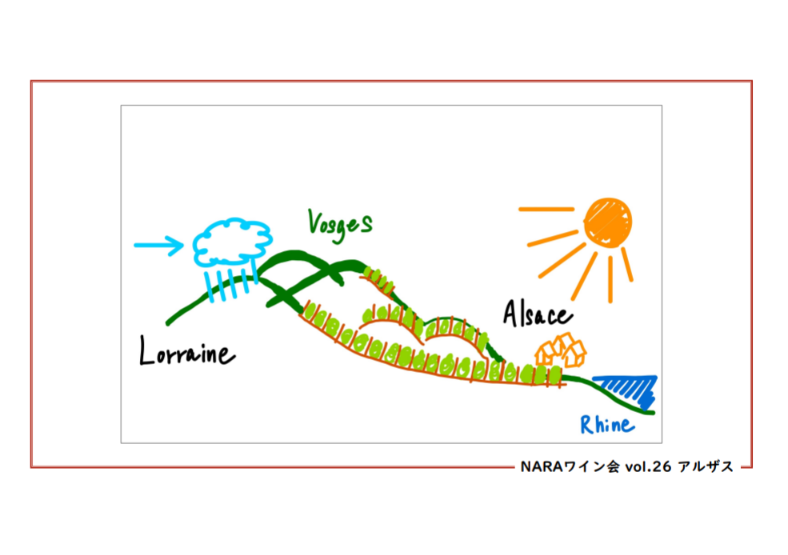

ボージュ山脈の影響

次にボージュ山脈がもたらす影響について

一部界隈らTシャツのデザインにして欲しいと話題の

えいじさんが自ら書かれたイラストをもとに説明してくださいました。

東側にライン川があってボージュ山脈があります。

緑色と茶色の腹ペコムシみたいな感じのはぶどう畑です。

西からの偏西風によって雨をもたらす雲が流れてきますがボージュ山脈が全部防いでくれます。

ボージュ山脈の西側にあるロレーヌ地方は結構雨が多いんですが、東の方にあるアルザスには雨雲来ません。

その影響でアルザスはフランスの北の北寒いとこに位置しているんですけど、すごく乾燥した場所になっています。

そんな非常に乾燥した場所で、ブドウはどうなるか。

一つ目は寒いので酸味を蓄えてくれます。

それから秋もあまり雨が降らないのですごく長く生育期間を持つことができるので、ゆっくりと熟すことができます。

つまり、非常に糖度が高いブドウを収穫することができるわけですね。

なので辛口のワインもできれば甘口にもできるというような非常に幅広いワイン作りができる産地になってます。

涼しいけど太陽をいっぱい浴びて乾燥しているという環境がアルザス地方を銘醸地たらしめている所以です。

今日お飲みいただくワインは全部有機栽培、ビオロジック、ビオディナミの栽培者の方ばっかりになってますが、ブドウ栽培に力を入れているワイナリーが多いラインナップになっています。

乾杯

まず乾杯用にチョイスされたワインはこちら。

Cremant d’Alsace Extra Brut / Domaine Albert Mann

クレマン・ダルザス エクストラブリュット / ドメーヌ・アルベール・マン

この日は本当に暑くて、一瞬で飲み干してしまいました。

生産者はフランス最優秀生産者賞も受賞しているという

ドメーヌ・アルベール・マンさん。

スッキリ爽やかで本当にこれからの季節に嬉しいワイン。

皆さん一瞬で飲み干されていたように思います。

2,3本目のワイン

2本目のワインがこちら。

Kentza / Julien Klein

ケンツァ / ジュリアン・クライン

水墨画のようなエチケットが印象的なこちらのワイン。

白桃や洋ナシのフルーティーな甘さを感じつつも酸が引き締まっているので軽やかな印象でした。

アルザス美味いですねー(ザックリし過ぎだろ)

3本目のワインはこちら。

Marcel Deiss / Alsace Complantation 2022

マルセルダイス / アルザス コンプランタシオン2022

こちらのワイン13種の品種を混植・混醸で造られるワイン。

リースリングのジャスミンのようなアロマや

ゲヴュルツ由来のライチやバラの香りが優しく香ります。

まさにアルザスの魅力が詰まった1本なんじゃないでしょうか。

比較的料理を選ばないようなタイプで、

合わせる料理によって違った表情を見せてくれるのも魅力の一つではないでしょうか。

※混植・混醸とは

畑で複数の品種を一緒に育て、収穫し、同時に醸造する方法。結果、その土地や年の個性を自然に表現できる。

一皿目のお料理

そして、散々皆さんを待たせまくって提供した一皿目のお料理はこちら。

鯛とホタテのクネル ソースアメリケーヌ

コム兄が専門学校の時にクネルは

カマスを使ったリヨンの郷土料理だと習いましたが

アルザスでも食べるんですってね。

そりゃ日本中どこでも筑前煮を作って食べるようなもんでしょうかね。(違うか)

その他にも鶏のレバーで作ったものもあるんですって。

知らないことが山ほどあるなーと改めて思いました。

ちなみにクネルには鯛と帆立の他に

パナード(超絶濃厚なベシャメルみたいなイメージ)をつなぎに加えて

しっとり、滑らか、クリーミーな味わいを目指しました。

ソースは鯛の骨や香味野菜から取った出汁を煮詰めて海老の殻や味噌、

トマトペーストなんかを放り込んで煮詰めたおしました。

海老よりエビの香りがするんじゃないのか?ってくらいに濃厚でしたので、

仕上げのバターやクリームは一切使いませんでした。

ちなみに残ったソースで翌日パスタを作りましたがめちゃくちゃ美味しかった。

一口食べただけで残りは子供たちに食べられてしまいました。(誰が興味あんねん)

この料理とワインのぺアリングに関しては

「ソースと海老には前者のケンツァが合う」

「クネルの触感にはコンプランタシオンのまろやかさが合う」

などというコメントを頂いておりました。

一つのお料理に対して2種のワインを楽しむことが出来るのは

奈良ワイン会の醍醐味でもありますよね。

4本目、5本目

続く4本目のワインがこちら

Happy Lemon / Vignobles des 3 Terres

ハッピーレモン / ヴィニョーブル・デ・トロワ・テール

こちらのワインは名前とエチケットが印象的ですが

実は作り手のセバスチャンさんが

「リースリングの風味の特徴であるレモンを使った良い名前ないかなあ」

とあれこれ考えていたちょうどその時、

「お父さん何してるの?」と話しかけてきた娘さんの着ていたTシャツに

「Happy Lemon」と書いてあったのを見て即決したというんだからホッコリしちゃいます。

5本目がこちら

GGG Folies2023 / Paul Ginglinger

ジェジェジェ・フォリー2023 / ポール・ジャングランジェ

こちらのワインはゲヴュルツトラミネールで造られるオレンジワイン。

ゲヴュルツトラミネールってオレンジにすると本当に雰囲気変わりますよね。

どこかミステリアスさとか懐の深さとかを思わせるような大人の色気を感じますよね(異論は認めます)

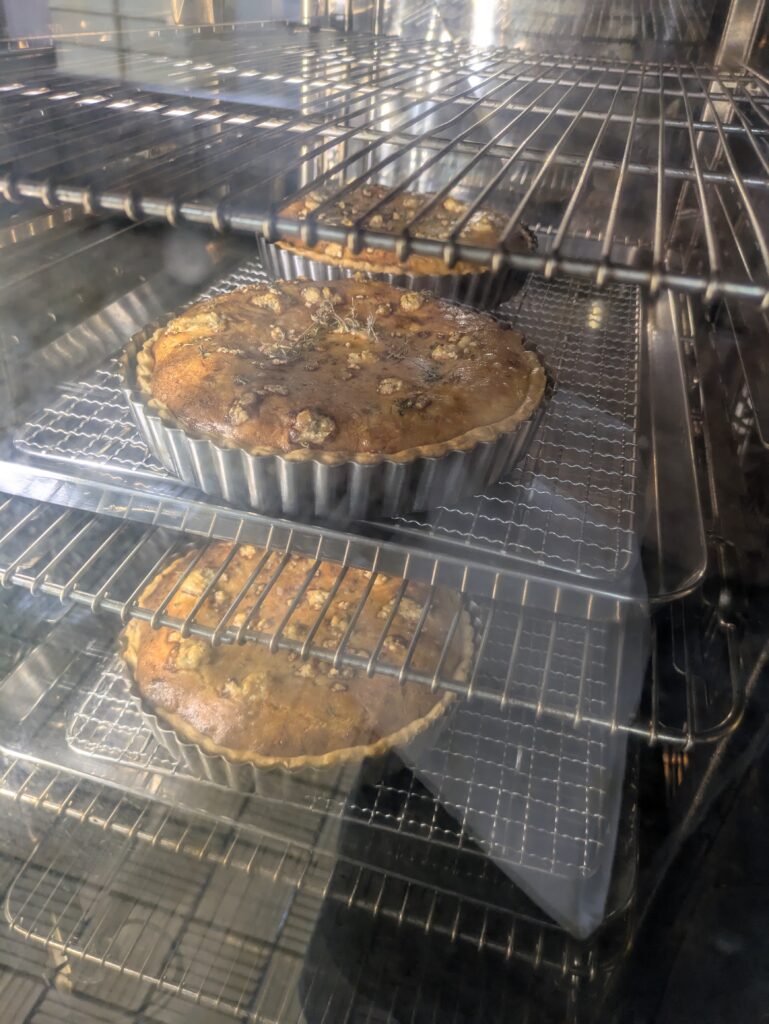

2皿目のお料理

次の提供いたしましたのはこちらのお料理。

タルト・オニオン

赤っぽいのは紫キャベツのマリネ。

ボーっとしていて水気を絞りすぎてややパサついてしまいました。(おい)

ちょっと爽やかな甘みが欲しかったのでリンゴを刻んで一緒にマリネしました。

タルトオニオンについて少し紹介しますと、

玉ねぎはイノシシの脂でじっくりと炒めて甘さを引き出しました。

一応話のタネになるかなと思って無理くり猟師感を出してみましたw

鍋一杯に入っていた玉ねぎがこんなくらいになるまでじっくり炒めました。

実に3キロの玉ねぎが最終的には500gにまで凝縮。

こちらは土台になるタルトを空焼きしている様子。

事前に空焼きしておかないと記事が生焼けになっちゃって残念な感じになっちゃいます。

(水分の少ないものの場合は省くこともあります)

タルト台が焼きあがったら

ねっちょりとするまで凝縮した玉葱とアパレイユ(生クリーム、卵で作った生地)を合わせてタルトに流し込みます。

香り付けにブルーチーズ、タイムを散らして焼きました。

目を離した隙にこんがり焼け過ぎた感も否めませんが

冷めると案外色が落ち着くからこのくらい焼き色がついても大丈夫。

肝心の味わいはというと、完全に想像通りの玉葱の甘さが際立ったタルトw

でも華やかだけど甘くないゲヴュルツのオレンジがいい感じでした(語彙)

ハッピーレモンも一緒に楽しんで見ましたがフレッシュな酸味で口中をリフレッシュしてくれてこれも良き。

参加された皆さんはどんな印象だったんでしょうか。

我が家では

「玉葱のタルト?なんだ、デザートじゃないんだ。」

と中々手を付けたがらない子供達でしたが、結局は美味い美味いと言って食べていました。

分かりやすい甘さが子供にもはまった様です。

炒めたりするのに時間はかかりますが

工程自体はシンプルなのでぜひ挑戦してみて下さいね

6本目

続くワインはメインディッシュの前の中継ぎ的に提供されました。

Alsace Pinot Noir Les Rocailles 2022 / Paul Ginglinger

アルザス ピノ・ノワール ロカイユ2022 / ポール・ジャングランジェ

こちらのワインはピュアでスーッと馴染んでいくようなワインでした。

自宅でも飲ませていただきましたが柔らかくて透明感があって気が付いたら飲み干していました。

そうそう、アルマンルソーで使われた樽で寝かせているそうです。

やっぱりいいんですかね。

コム兄もロマネコンティの樽で寝たら少しくらいは小顔のイケオジになれるかな(そんな効果は無いし用途がおかしい)

7本目

そしてメインディッシュに合わせてサーヴされましたのがこちらのワイン。

Riesling Grand Cru Altenberg de Bergbieten 2020 MG / Roland Schmitt

リースリング グラン・クリュ アルテンベルグ・ド・ベルビテン マグナム

ローラン・シュミット

このマグナムが本当に美味しかった。

それもそうなんだけどこの細長い間歩ナムボトルを片手でサーヴするえいじさんの強者感。

ちょっとした筋トレよりきついと思います。

チョコザップ要らずのマグナムボトルサーヴトレーニング始めて見てはいかがでしょうか。(誰にも刺さらん提案すな)

メインディッシュ

こちらが本日のメインディッシュ。

烏骨鶏・オ・リースリング

ブルゴーニュ地方のクラシックな料理にコック・オ・ヴァン(雄鶏の赤ワイン煮込み)というものがあります。

それをアルザス風にアレンジして赤ワインではなくリースリングで煮込んだ

コック・オ・リースリングにしようとえいじさんと相談して決めました。

ただ、日本で流通しているのは若鶏が主流で雄鶏が手に入らない。

若鶏でも柔らかくて美味しいんだけど味に深みが出ない。

食材調達

どうしたもんかなーと考えているところに猟師仲間から連絡があって

「鶏をシメるのは興味ある?」

との連絡。

しかも話によると烏骨鶏。

断る理由もないので早速行ってきました。

※この後ややグロテスクな画像がいくつか続きますので苦手な方は飛ばしてください

早速育ててらっしゃるご主人に手ほどきを受けながら挑戦。

これがまた上手くできないのよね。

思いきれないというか、どうしても躊躇してしまう。

鹿とかイノシシの場合だとやらないとやられるっていう緊迫感があるからスイッチを入れられるんだけど

小動物っていう事もあるのか中々思いきれない。

鳴き声もデカいしさ。

この日2羽挑戦させていただきましたが結局マスターすることが出来ずにご主人にシメて頂きました。

逆さに吊るして血抜きが完了したら熱湯にくぐらせて羽をむしりました。

その後は内臓を取り出して処理はひとまず完了。

捌いている時の温かい触り心地に命を感じながら丁寧に処理をさせていただきました。

こちらは煮込む前に野菜とワインで漬ける前に撮った写真ですが

皮の色が印象的ですよね。

ゾウさんみたいだし、触り心地もレザーみたい。

正直初めて触った食材だったので本当に美味しくなるのか不安でした。

こちらが骨と野菜で出汁を取った後の様子。

骨も真っ黒なのがお分かりいただけると思います。

これが烏骨鶏の名前の由来らしいですね。

ほんでこの出汁の濃厚な事。

美味しいソースのベースが取れてテンション上がっちゃいました。(知らんがな)

ソースは出汁を煮詰めて、炒めたベーコンとマッシュルームを加えて

仕上げにクリームを加えて濃度を出しました。

烏骨鶏を初めて食べる方も多かったようですが反応も上々で安心いたしました。

残ったソースをバゲットで拭うようにして食べて下さっていて感激でございました。

どうでもいいけど横から見ると金正恩みのある髪型ですよねw

8本目

この日最後のワインはこちら。

このワインはほんのり甘くて、でも甘すぎないオフドライな感じ。

会の終わりのデザート代わりに最高でございます。

惜しむらくは(師範っぽく言ってみた)会場の撤収時間が差し迫っていて余韻に浸って頂く時間が取れなかったことですね。

次会はもう少し手際よく料理を提供して、

よりゆっくり味わっていただけるように頑張ります。

最後に

いかがでしたでしょうか。

てかこの2ショット写真ヤバいですよね。

コム兄の顔のデカさ合成じゃないですからね。

マグナムボトルを持つことで小顔効果を狙ったつもりが

小顔のえいじさんと並んでしまった事で完全に逆効果になっているという悲しい現実。

そんなことはいいとして、えいじさんや参加者の皆さんのお陰で本当に楽しい奈良ワイン会になりました。

今後も頑張っていきますので皆さんよろしくお願いいたします。

次回はバスクがテーマになっていますので今からどんな料理を作るかワクワクしています。

バスク会は残念ながらすでに満席ですが次回以降機会がありましたら是非参加してみて下さいね。

ワインだけで元が取れるスーパーな会になっていますので。

という事で今回はここまで。

ではまたっっ!!

コメント