みなさんこんにちは。

コム兄です。

先日カリフォルニアワイン協会主催のセミナーと試飲会に参加させていただきました。

2時間も受講したんだし、せっかくだからレポートを!!!

という事で書いてみたわけです。

慣れないことをやってみようって企画です。

近年温暖化の影響で冷涼な産地に注目が集まっていますが

今回紹介させていただくウエスト・ソノマ・コーストもそのうちの一つになります。

コム兄ブログでは気候や土壌、歴史などを紹介する概要編と

実際にテイスティングしたアイテムの紹介を中心に、

岩田ソムリエの解説や質疑応答を紹介するテイスティング編の2つに分けての紹介にさせていただきます。

ちなみにテイスティング編は前半後半に分けての紹介にしたいと思っています。

今回は概要編としてお届けしてまいろうとおもいます。

いつものコム兄らしくないとてもとても専門的なレポート記事となっていますが

きっと興味を持っていただける内容になっていると思いますので、ぜひ最後まで読んでみて下さいね。

読むのに疲れたーって方はコム兄の高校時代の恋模様の記事みたいなどうでもいい記事を読んでリフレッシュしてから戻ってみて下さいね。

では早速行ってみましょう。

ちぇけら。

ウエスト・ソノマ・コーストAVAって?

そもそも何?

何の話をしようとしてるのよ。

待ってよコム兄!

置いてかないでよぉーーーーー!!!

ってね。

安心してください。

コム兄は皆さんの味方です。

まずは近寄りがたいウエスト・ソノマ・コーストという単語解説から参りたいと思います。

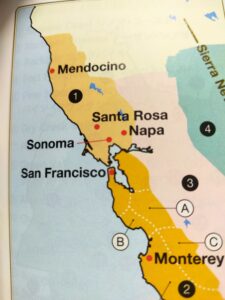

まずソノマというのは米国カリフォルニア州の中にある郡の名前でワイン産地なわけです。

ちなみにカリフォルニアは米国で生産されるワインの約80%を算出するという巨大な産地なんですね。

人間の体の60~70%が水分だなんていうわけですが、もっともっと多いんですよね。(比較下手か)

「あぁ、俺っちもカリフォルニアのワインだったら飲んだことあるでやんす。」

って方もきっと多いと思います。

その中でもソノマ郡というのはサンフランシスコの北側に位置していて、古くから銘醸地として有名な産地です。

ちなみにオーパスワンなんかも産出する産地である「ナパヴァレー」って言う単語を聞いたことがある方も多いかと思いますが、

ナパはソノマよりも内陸に入っていったところなんです。

そのソノマカウンティ(郡)の一番西側の太平洋に面したところが今回のテーマである

ウエスト・ソノマ・コーストという産地というわけ。

少し聞きなれないカタカナに対する恐怖感が和らいできましたね。

これまでこの産地は1987年に設立されたソノマ・コーストという広大なAVA(米国政府認定ブドウ栽培地域)の中に含まれていました。

しかしながらテロワールが明確にユニークでディファレンスであるという事で独自のAVA認証を求め活動を続け昨年5月、晴れてウエスト・ソノマ・コーストAVAとして認められたエリアなのだ。

新しいAVAなので知らなかったという方もいらっしゃるはず。

僕だけじゃないですよね?

違うよね?

やっぱりアップデートしないといけませんね。

太平洋がもたらす冷たい海風や霧、地殻変動で隆起した標高の高い山?丘?などが冷涼な気候を生み

アルコールが控えめでエレガントなスタイルのピノ・ノワールやシャルドネが産出される。

というのが特徴の産地なんだとか。

くるくるピノ野郎のコム兄としましては黙って見過ごすことのできない産地なのであります。

という事でなんとなくでもシルエットがつかめたかと思いますので

以下セミナーの内容に沿って詳しく紹介していきたいと思います。

セミナーのパネリスト紹介

まずはセミナーの内容に入っていく前に、パネリストを紹介させていただこうと思います。

今回ウェスト・ソノマ・コースト・ヴィントナーズ(生産者団体)のメンバーのうち9名が来日していて

東京と大阪でセミナーを開催しました。

その中の3名がパネリストとして登壇して、実際にウエスト・ソノマ・コーストAVAの気候や土壌、歴史などを解説してくださったのでした。

まず一人目がウェスト・ソノマ・ヴィントナーズの代表を務めているというPeay vineyardのアンディ・ペイさん。

2人目が自称ブルゴーニュオタクで音楽も愛しているというCobb winesのロス・コブさん。

最後がFreeman vineyaed &winery アキコ・フリーマンさん。アキコさんは東京出身なのだという。

以上3名の生産者以外にも会場に3名の生産者がいらしてましたが、

その3名の紹介は次回の記事であるテイスティング編に託したいと思います。

今回のセミナーではゲストソムリエとして

2018年アジアオセアニア最優秀ソムリエ、

世界最優秀ソムリエコンクール第5位であらせられる岩田渉ソムリエが出席。

司会、通訳を山本香奈さんが担当してくださった。

通訳の方って本当にカッコイイですよね。

コム兄も標準語と関西弁と南部弁(青森)のトリリンガルですが本当に尊敬します(黙れ)

ウエストソノマコーストの気候について

まずは気候についてアンディさんが説明してくださった。

「最近AVA認定されたウエスト・ソノマ・コーストですが、来日した私たち9名の他に20団体が2011年からウエスト・ソノマ・コースト・ヴィントナーズとして活動しています。

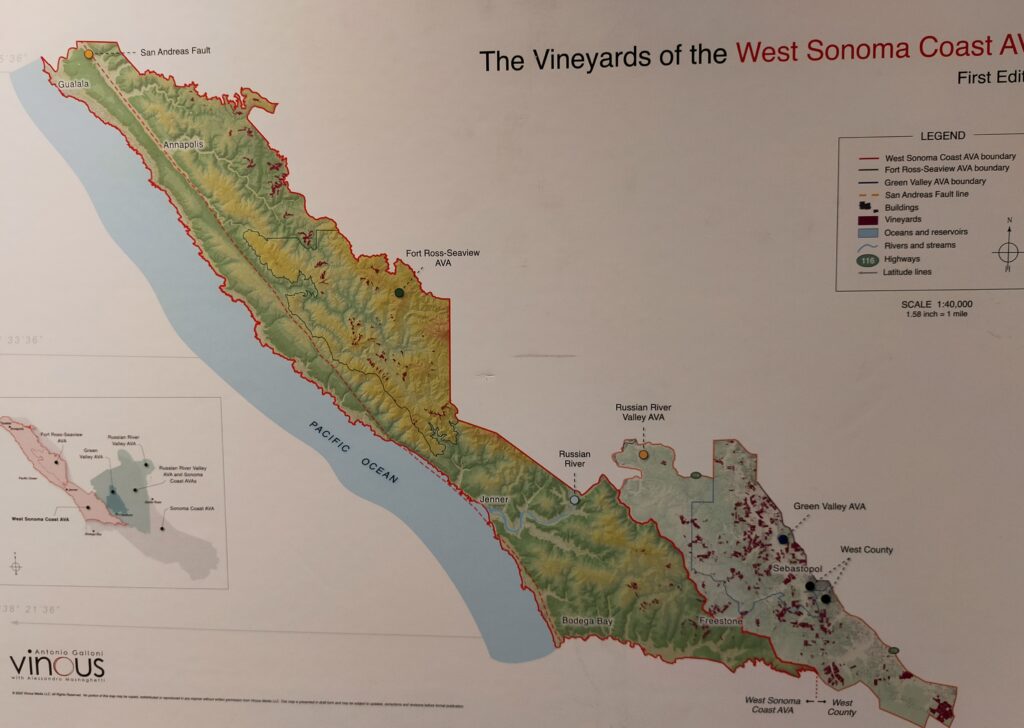

地図を見ていただくとお分かりいただけると思うのですが、一番西側のウエスト・ソノマ・コーストAVAになったところ以外にもロシアンリヴァー・ヴァレーやカーネロスなど、そういった広いエリアを包括したソノマ・コーストAVAというのが存在します。

その中で、もっとも西側のエリアが我々ウエスト・ソノマ・コーストなんですが、広大であるがゆえに他のエリアと特徴が異なります。

ソノマ・コースト全体で見た時に、ウエスト・ソノマ・コーストのテロワールが他のエリアと違うという事をしっかりと明確にしていきたかった。」

太平洋の影響

「じゃあ何が個性的で特徴的なのかというと、ここのエリアは海洋性の気候になっています。

すぐ脇を太平洋が流れているわけですが、とっても冷たい海水温で年間を通して海水温が11℃までしか上がらないそんな冷たい海の影響を受けています。

そして海岸線には直ぐに丘が切り立っています。

海のそばの海岸山脈の一部の丘を乗り越えて冷たい風が入ってくる。その冷たい風は熱くなりがちな夏でも暑い空気を冷やしてくれるという効果があります。

なのでこの辺り年間を通して15~17℃位の気温で、実はブドウ栽培的には寒すぎるんです。

そういったエリアになります。

世界を見ても海洋性気候でこれほど冷涼なエリアというのはあまりない。

ピノ・ノワールやシャルドネは一般的に大陸性気候が見られるようなもう少し内陸部に植わっているわけですが、そういった産地は日中熱くて夜になると気温が下がり冷涼というのが一般的です。

しかし、そうすると生育期間が少し短いわけです。これらの気候条件はワインのスタイルに影響する。

私たちはそういった大陸性のような条件ではなく、海洋性気候なのです。」

冷涼気候がワインに与える影響

「なぜこういったことが重要なのか、どのようにワインに個性を与えるのかという点ですが、

例えば日中が熱いという事は、糖の蓄積が早くなってしまう。

糖がワインとどのような関係にあるかというと、言わずもがな酵母が関わって糖分をアルコールに変換するわけです。

アルコール発酵が進んで行くメカニズム上、糖度が高いとその分アルコール度数も高くなります。

私たちのエリアは日中の気候がとても涼しいので、とてもバランスの取れた成熟ができるという事になります。

もう少し踏み込んでいえば、フェノール類等のフレーバーが乗るにはゆっくりと成熟したほうがより良いわけで、タンニン、色素等もしっかりとハングタイム(生育期間)が長くなることで成熟し、バランスの取れた成熟に結びつくという事です。

そういった点で冷涼な気候という事はアルコールを和らげて、テロワールをもう少しグラスの中に強調できる、表現しうるという事なんです。

カリフォルニアですからもちろん太陽の恵みはありますが、その太陽のサンサンとした恵みから得られるフルーツ感だけが全面に出るだけではなく、

華やかでフローラル、とてもアーシーな紅茶のような複雑なニュアンスというのが出てくるわけなんです。」

地形について

続いて地形についてはロス・コブさんが解説してくださいました。

話し始めると情報が止まらないって感じで、時折早口になりながらも丁寧に説明してくれました。

しかし通訳さん有能すぎです。

レッドウッドの恩恵

「先ほどから申し上げているようにウエスト・ソノマ・コーストというのは、明確にとても涼しいという事が言えると思いますが、それと同時にレッドウッドが広がる濃密な森林があります。

レッドウッドの木というのは10~20人の大人が手をつないでやっとぐるっと一周できるような、それくらい太くて大きな木なんです。

何百万年もの間ずっとレッドウッドの木があることによって、天然の有機物を土壌にもたらしています。そういった有機物が何百万年もかけて土壌にしみついているため、豊かな土壌が形成されています。

プラスアルファで言うとこの森林に囲まれているおかげでその場所、場所でマイクロ・クライメット(微小気候)を作り出しています。

特に先ほどアンディが言っていた通り太平洋からの湿気が運ばれ、その湿気がこの森に影響を与えていると言いましたが、付け加えるとするならばアラスカから運ばれてきた冷たい海流というのは冷たい風や霧だけではなく、この辺りの漁業をもたらしてくれています。」

地殻変動が織りなす微小なテロワール

「ウエスト・ソノマ・コーストにはSan Andreas Fault(サンアンドレアス断層)というとても有名な断層が存在していて、この断層を境目にプレート同士がぶつかっている場所っていうのがあったり、断層のずれが発生しているところがある。

断層を境に左側が太平洋プレート、内陸の方は大陸プレートがあり、そのプレート同士がぶつかり合った場所が存在しています。

プレート同士のぶつかり合いによって、地盤が沈下したり隆起という地殻変動が起きるわけですが、そういった変動がちょうどこのエリアに存在しています。

そのため標高の高さもまちまちで、200M~500Mくらいの差がうまれています。

さらにこの地殻変動によって様々な地形が存在しています。

陸の上に表面化している部分で一番低いところの標高が100M、一番高いところが500Mというふうに、様々な地形が織りなす微小気候や微小なテロワールが存在しています。

私を含めたここにいる仲間もそうですが、一つの畑の中に4~5種類もの土壌が存在するような、そういった所も存在するわけです。

かつてビーチだったところ、川だったところ、湖だったところなど、色々ありますがそれが地殻変動によって隆起することで土壌がミックスされることにより、それぞれの区画に面白い土壌が存在するような多様性に満ちたあふれた土壌になっています。

さらに衝突によって隆起して出来た山の標高によって、発生する霧よりも上に位置する畑なのか、それとも霧の下なのか。その畑がどこに存在しているのかというのもワインの個性に結びついていくわけなんです。」

サステイナブルな造り

「私たちはこの土壌のお陰でサステイナブルな農法を採り入れることができています。

特に何百年も前から土壌に有機物が存在しているので、人間が撒くような堆肥などを施さなくても天然の有機物によって支えられているし、灌漑しなくてもブドウを育てることができる。そんな環境になっているんです。

冷涼な気候条件だけではなく、こういった土壌条件にも支えられて、生き生きとした酸味があってとても美しいワインに仕上がっていると思っています。」

ウエスト・ソノマ・コーストの歴史

歴史のパートはアキコさんが担当してくださった。

通訳を介さないでのお話だったこともあるかもしれないがとても優しい声でとても聴きやすかった。

およそ1000年以上前

「ウエスト・ソノマのあたりにはカシャヤポモ族という先住民が住んでいました。

カシャヤポモというのは「上の土地から来た人々」という意味なんですが、どうしてそのように言うかというと、この方たち夏の間は海辺の魚などを採って食料を調達して生活しているわけですが、冬寒くなってくると丘の上に上がっっていくんです。

寒いのに上に登っていくというのは日本では感覚的に変なんですが、この辺りのエリアは霧が出てきまして、本当に高い山の上にいくと霧の上に出るんです。

そうすると日が当たってむしろ温かいんです。そういったことから、冬の間は高地にいって狩りをしたりだとか木の実を集めたりして生活を立てていんだそうです。」

19世紀

「当時まだ開発されていなかったカリフォルニアの沿岸部に、拠点にできる可能性があるのではないかという事で、色んな国がやってきます。

主にロシア、スペイン、メキシコです。

最初に1809年にロシア人がこの地にやってきました。この方たちはアラスカから南下してくるわけなんですが、ラッコやアザラシの毛皮を取るというような事をしながらどんどん南下してきました。

そのために今でも私たちの地域にはロシアンリヴァーヴァレーという川が流れていますし、私のワイナリーのある街にもSebastopolというロシア語の名前がついていたりと、ロシア人がいたという名残が残っています。

ただラッコの採りすぎで毛皮が取れなくなったり、少しやっていた農業が不作で上手くいかなかったりという事で40年代になってロシア人たちは撤退していきます。

その後メキシコ政府がやってきて、人々に土地の交付というのを始めます。

大事なポイントはまだこのの時点でアメリカ人という人たちは東の方から西の方に到達していないんです。いろんな国の人たちがやってくるわけですが、まだ州になっていません。

このときに行われていた土地の交付といっても、政府に旗をもらってきて、走って行ってそこに旗を立てて、その旗を立てた人が

「ココは今日から俺の土地だ!」

っていうくらいのワイルドな交付の仕方でした。」

1949年 ゴールドラッシュ

「カリフォルニアに49ersというフットボールのチームがあるんですけど、1949年に金鉱が見つかって人々がわぁッと押し寄せるようになります。

金を求めてやってくるわけですけれどもその人たちのことを49ersっていう言い方をされるんですね。いわゆるゴールドラッシュですね。

その人たちがカリフォルニアに一斉に集まった為に人口の爆発のようなことが起こってカリフォルニアが州としてやっと認められるようになります。

それをきっかけに土地の取り合いが始まって、それまでに少しずつ興っていた牧場などが崩壊していきます。

この時期人口がどんどんと増えていくために、家を立てたり街をつくって行くために大きなレッドウッドの木が伐採されて、材木関連の産業が興っていきます。」

20世紀

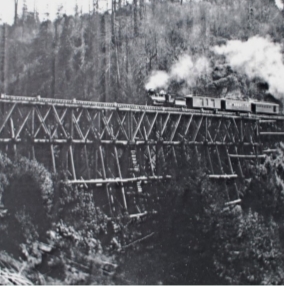

「この頃になると沿岸部に太平洋沿岸鉄道というのができるようになります。

私たちのエリアからサンフランシスコまで今でこそ車で1時間くらいですが、それまでは時間をかけて野を超え山を越えて通っていたというのが、鉄道が敷かれることで短縮されます。

そのおかげでソノマでレクリエーション(休養)するというのも始まりますし、農業、果樹園などもどんどんと出来ていくようになります。」

禁酒法の影響

「20世紀初頭ソノマには200以上のワイナリーがあったりしたわけですが

1920年の禁酒法によってブドウ栽培から果樹園に切り替えてしまうワイナリーも多くありました。

1933年に禁酒法が解除されてお酒が造れるようになると、段々とブドウ畑が増えていきます。」

1970年代 先駆者現る

「この頃になるとウエスト・ソノマ・コーストの先駆者たちがブドウを植え始めます。

72年Bohan Ranch、74年Hillcrest’Day One’Vineyard、78年Summa Vineyard、80年Hirsch Vineyard、82年Hellenthal Vineyard

本当に海側の涼しい沿岸部でブドウを造り始めた人達なわけですが、これはおおきなギャンブルで、当時ここでブドウが作れると分かっているわけではないんですが、とにかくやってみようということで、人里離れた所に行ってブドウを植える方たちが出てきます。」

1990年代

「いよいよAVAへという事で活動が始まりますが、そのきっかけになったのが先駆者たちが植えたブドウでした。

70年代から植えてくださっていた方々のブドウから出来たワインというのが凄くエレガントで素晴らしいワインだっていうことが分かってきて、私たちの仲間である者たちもウエスト・ソノマ・コーストに出かけていって、先に植えた方からブドウを買わせていただくなり自分たちの新しいブドウ畑を作るなりっていう事を始めています。

本当に先駆者たちが居なかったら私たちもこういった所に行ってブドウを造ろうとは思わなかったと思うんですが、本当に涼しい気候で霧も出るので、沢山ブドウが取れるところではないんです。

さらに言うと険しい山の上だったりするので農業するにも機械でするっていうわけにもいかないので全部手作業なので大変なんですが、それだけの価値がある美しいワインができるという事でみんな頑張っています。」

解像度をさらに上げる。

予定していた概要についての講義は以上だったわけですが、

ウエスト・ソノマ・コーストへの理解の解像度をあげるために司会の山本香奈さんがいくつか生産者に質問をしてくださったのでした。

どのくらいの広さのエリアなのか?

「広さは400ha。(ブルゴーニュの1/50の面積)それくらい狭いエリアである。

栽培面積は狭いが南北に伸び所に存在していてます。

例えばブルゴーニュと比べるとブルゴーニュというのはヒルサイド(丘の斜面)にいい畑が広がっていると思いますけど、

私たちの場合はこういった地殻変動の影響で結構丘の尾根の当たりに存在しているとかそういったようになっている。

南北に延びる産地であるために南北での気候の違いを聞かれることが多いが、

実は南北よりも東西の違いの方が顕著なんです。

車で15分も走らせれば気温が変わる。そういったエリアなんです。」

レッドウッドがもたらすワインへの影響は?

一つはこのエリアは霧が発生しますが、その湿気をレッドウッドが取り込んでくれる。

どういうことかというと、空気中の水分を葉っぱなどに結露して水分が溜まってドリップのように地面に落ちる。

些細な事のように思うかもしてませんが、実は夏の間の1か月で8センチの降水量に匹敵するくらいの水分量を確保してくれるんです。その結果灌漑しないでも栽培することが出来る要因の一つになっています。

もう一つは先ほども言った通り天然の有機物を与えてくれる為土壌にいい影響を与えててくれる。

3つ目はレッドウッドがある事によって酸性の土壌になる。

先ほど有機物が沢山ある申しました。しかしながらそれを沢山吸い上げられても困るわけです。

酸性の土壌になる事でブドウの木が栄養分を沢山吸い込めなくなるから、肥沃な土壌なんだか収量が落とせる。自然と収量が少なくなる。

収量が少なくなるということは実った粒のクオリティが高い素晴らしいブドウになるという事なんです。

概要編を終えて

いかがでしたでしょうか。

コム兄にしては珍しくまじめなセミナーのレポート記事になりましたね。

少しでも参考になれば幸いです。

コム兄のメモが追いついていなかったり、聞き取り違いなんかで抜け落ちがあるかもしれませんので

概要として捉えて下さったらありがたいです。

次回は実際にテイスティングしたワインの紹介や岩田ソムリエのコメント、

それに加えて生産者自ら紹介してくれた内容なんかを紹介できればと思っております。

素敵なワインばかりでしたので皆さん期待して待っていてくださいね!!

ではまたっ!!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/304389cc.e10ab4b9.304389cd.622bb56c/?me_id=1313045&item_id=10005094&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshiawasewine-c%2Fcabinet%2F06694665%2F06752077%2Fimgrc0077238359.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/304391b3.3228973d.304391b4.c4c3347c/?me_id=1191946&item_id=10139430&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwassys%2Fcabinet%2F89%2F78922.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/28e74d52.5af7e7dc.28e74d53.22d114ef/?me_id=1213315&item_id=10007146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fco2s%2Fcabinet%2Fitem%2F201916%2F61003895_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント