No.4 モーゼルの異端児

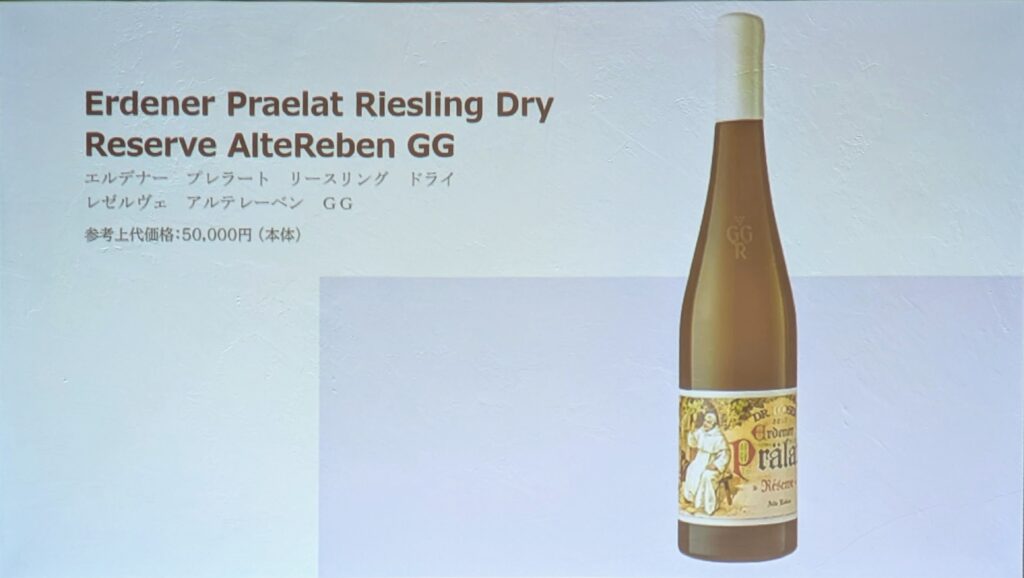

Dr.Loosen / Erdener Praelat Riesling trocken GG Reserve AlteReben 2017

ドイツのリースリングを語る上で、エルンスト・ローゼンの存在は欠かせません 。

彼が手掛けるエルデナー・プレラート・リースリング GG リザーブ アルトレーベン は

まさに ドライリースリングの最高峰 。

「このワインは非常に希少であり、今回のセミナーで開栓できること自体が特別な機会となります。

実際、私自身このワインを飲みたいからこのセミナーを企画した と言っても過言ではありません。」

と、磯本さんの本音が思わず飛び出してしまうほどのワイン。

非常に高価で希少なワインなので、存在は知っていても実際に飲んだことがないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

こちらもどんなワインなのかしっかりと紹介してまいります(抜け落ちていたらごめんなさい)

唯一無二のプレラート畑

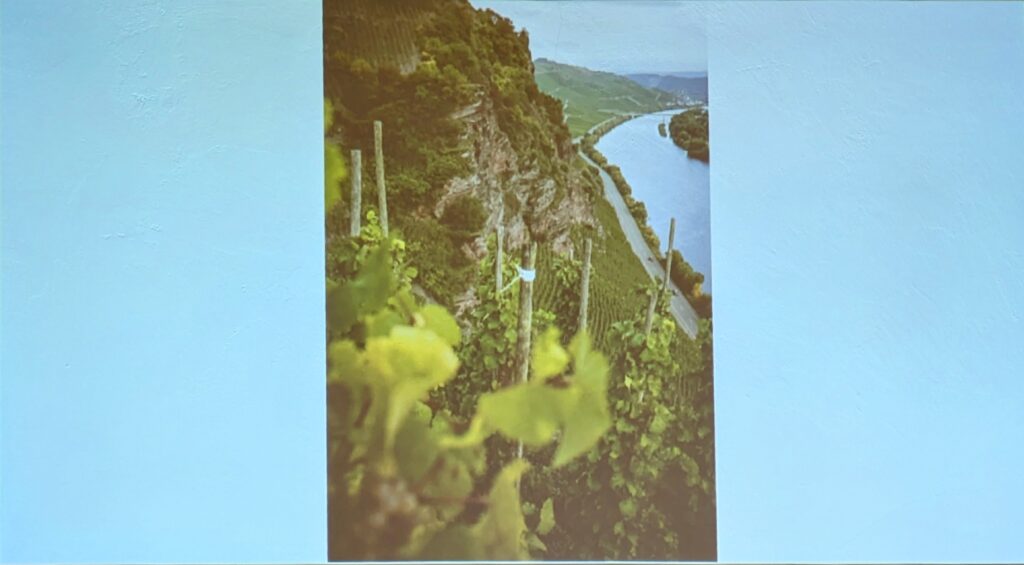

このワインが生まれる プレラートという畑 はモーゼルの中でも際立った特徴を持つ特級畑です。

畑の最大斜度は驚異の45度に達し、まるで「壁」のように急勾配。

傾斜で言うと先ほどのブロイヤーさんのベルク・シュロスベルクと同じですが

他にはどんな特徴があるのでしょうか。

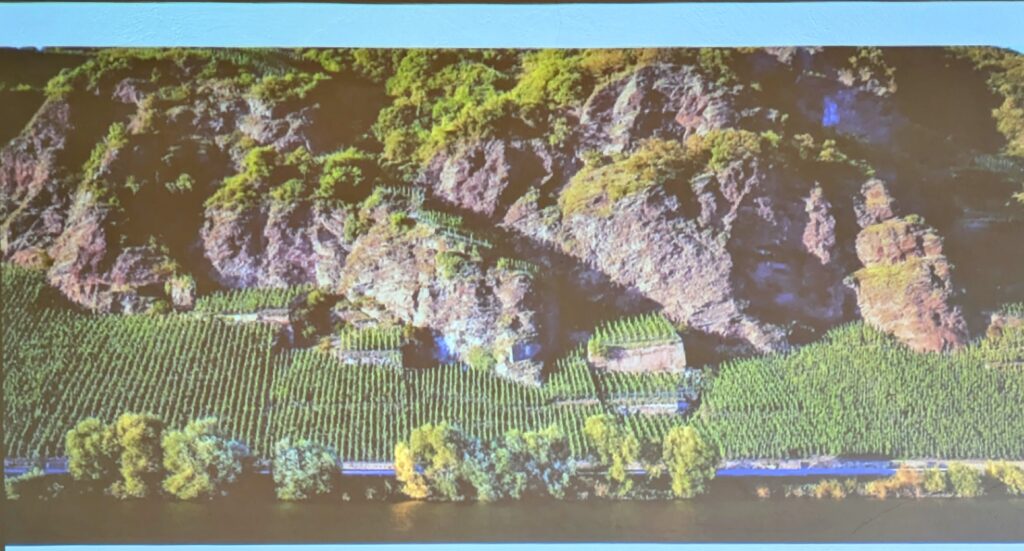

こちらがその畑ですが、写真をよく見ていただくと分かるように

もこもこゴツゴツした岩塊の上にも畑が広がっていて

どうやって手入れや収穫をするんだ?

と驚くほどの場所に植わっています。

正面から見ると、どう考えても無理というところ以外は全部無理くり畑にしたという印象すらあります。

赤色粘板岩:プレラートの特異な土壌

立地だけではなく土壌に関しても特徴があると教えていただきますた。

モーゼルの一般的な土壌は ブルースレート(青みがかった黒い粘板岩) ですが、

プレラートは 赤色粘板岩 を多く含む、極めて希少なエリアです。

赤色粘板岩の色の由来は 酸化鉄 にあります。

鉄分が酸化すると赤や茶色を帯びるようになり

これがワインに 複雑さとスパイシーなニュアンス をもたらします。

さらに、赤色粘板岩は熱を保持しやすい という性質を持ち

この畑のブドウに独特の熟成特性を与えます。

モーゼル随一の温暖なテロワール

プレラートの特級畑の特徴として、

- 川沿いに位置し、ライン川からの照り返しによる反射熱を受ける

- 急斜面であるため、熱が効率よく蓄積されやすい

- 岩塊がせり出していることで、熱が上へ逃げにくく、畑が温まりやすい

これにより、モーゼルの中でも 圧倒的に温暖なテロワール を持つ畑になるそうです。

そのため、プレラートでは カビネットやシュペートレーゼ用のブドウは収穫できない ほど

糖度が上がるのが特徴で 、まさに異次元の熟成ポテンシャルを持つ畑だと言えるでしょう。

岩塊を整備して作業がしやすいように畑を広げなかったのは

畑の作付面積よりも岩塊から得られる効果を優先させた結果なのかもしれませんね。

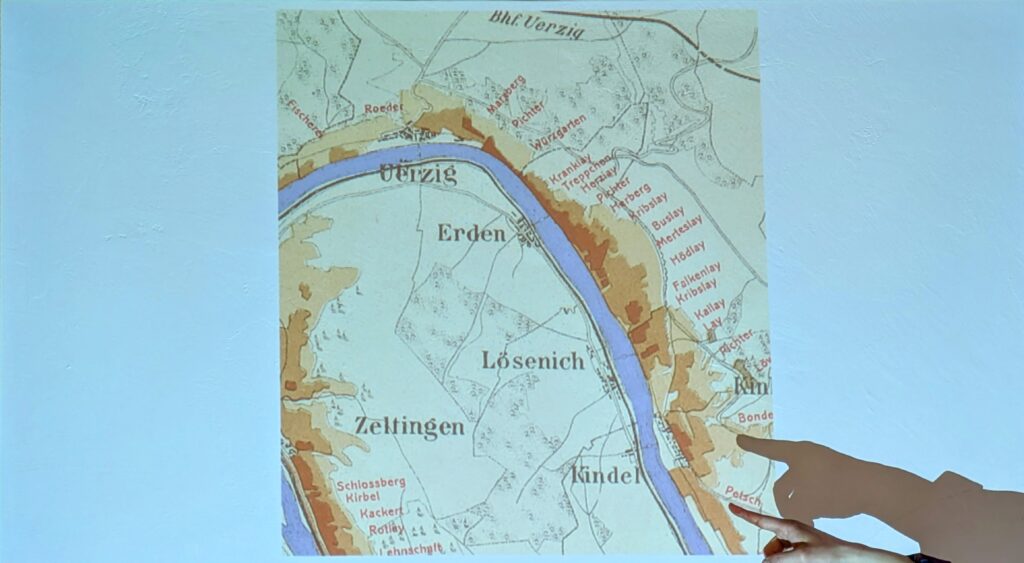

モーゼルの格付け地図とプレラートの畑

こちらは モーゼルの格付け地図 。

地図を見ると川沿いに色の濃淡があり、それぞれ 畑の格付けを表しているそうです 。

- 最も濃い色 :現在の グランクリュ(特級畑) を示しています。

- 次に濃い色 :1級畑 を示しています。

- 薄い色 :その他のワイン畑

実は、この格付け地図は ブルゴーニュの格付け地図よりも古いんだそう。

すげぇですね。

つまり、モーゼル地方では 歴史的に、土地ごとの格付けがしっかり確立されていた という事でもあります。

しかしドイツのワイン法の変遷の中で

一度畑の名前が統合される という出来事があり長らく細かい区分が曖昧になっていたそうです。

近年では VDP(ドイツ高級ワイン生産者協会 のメンバーを中心に畑を再分類し

改めてテロワールを正しく反映する格付けに戻そうとする動きが進んでいるんだそうです。

絶対その方がいいですよ。

大変だと思いますが頑張ってください(誰にどの角度からいうてんねん)

プレラートの驚異的なスペック

このプレラートのスペックは、まさに 規格外 です。

伝統的な 木樽発酵・木樽熟成 というクラシックな醸造スタイルを採用しています。

彼の曽祖父の時代モーゼルでは1000Lの木樽で長期熟成させた辛口リースリングが高い評価を得ていました。

品質の良いものは20年以上樽熟成させることもあったそうです。

エルンストさんは先祖のレシピを入手し早速試作。

そのワインを20年以上熟成させて2004年にテイスティングしたところ、

酸化せず素晴らしい熟成を遂げていたと言います。

この結果を受け、彼は伝統的な辛口リースリングの復興を決意しこのスタイルで造っているんだそう。

オーク樽でまず2年間熟成 。

20年とまではいかないまでも通常のリースリングでは考えられないほどの長期熟成です。

さらに樽熟成の後ボトリングしてさらに4年間瓶熟をさせ、

ようやくリリースされるという異例の工程を経ています。

ローゼン独自の格付け「GGR」

ドイツのグランクリュと言えば、一般的には GG(グローセス・ゲヴェックス) という格付けが基準です。 通常、ワインのランクは以下のように分かれます。

- エリア名入りワイン

- 村名入りワイン

- 1級畑のワイン

- GG(特級畑)

しかしローゼンはこの枠組みを超え、

自ら GGの上に「GGR(グローセス・ゲヴェックス・リザーブ)」 という格付けを作り上げています。

ボトルをよく見ると、うっすらと「GGR」の刻印が確認できます。

VDP(ドイツ高級ワイン生産者協会) では、公式にGGのロゴマークを商標登録していますが、

ローゼンはそれを使わず、フォントも微妙に異なる独自のスタイルを採用。

さらには勝手に「R」を加えることで、新しい格付けを作り上げてしまったのです。

この「型破りな挑戦」に対して VDPから指摘を受ける(怒られる)こともある ようですが、

彼はそれでも変えることなく自らの哲学を貫いています。

私も今日からコム兄Rとして活動していこうと思います。()

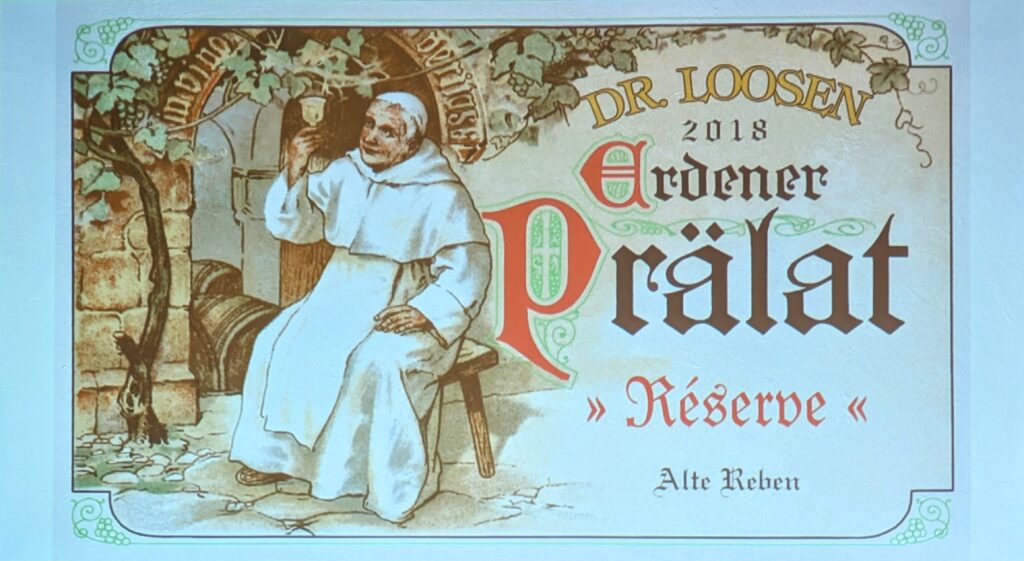

ミニコラム③ プレラート畑の特別なラベル

こちらは プレラート畑のワインラベル ですが、現在 2〜3社のみが使用できる特別なラベル だそうです。

畑の正式名称はエルデナー・プレラートといい、エルデン村の「プレラート」 という名の畑です。

「プレラート(Prelat)」という言葉には 「司教」や「大司教」 という意味があります。

そのため、ラベルだけを見ると 格式高く荘厳な印象 を受けるかもしれません。

プレラートの名前にまつわる悲しい伝説

この畑の名前の由来は、近隣の トリアー(Trier)という町の大司教 にまつわる伝説にあります。

ある日、大司教は 旅の途中で賊に誘拐されてしまいました 。

賊は司教を プレラートの山の上に監禁し身代金を要求 。

なんだかよくある展開ですね。

しかし、司教が治める都市の住民たちはその要求を拒否しました。

え?払ってくれないの?

まさかの展開に司教さんも賊の輩たちも驚いたことでしょう。

というのも司教が悪政を敷いていたため で、民衆は彼を助ける気がなかったのです。

結果として、賊は 「身代金が手に入らないなら、司教を生かしていても意味がない」 と判断し、

プレラートの崖の上から司教を突き落としてしまいました。

恐ろしくも悲しいこの伝説が、畑の名前の由来になっています。

この話を知ると、プレラートのラベルのデザインが どことなく寂しそうな、険しい表情 に見えてくるかもしれません。

最後に

いかがでしたでしょうか。

プレミアムセミナーがいかにプレミアムな時間であったかという事が伝われば幸いです。

ゼクトの帝王とかリースリングの女王とかドイツのライジングスターとかモーゼルの異端児とか

1時間という限られた時間の中でしたがとてもすごい情報量のセミナーでございました。

今回のセミナーでは、北の産地と南の産地という対比が自然と生まれるようなラインナップとなりました。

通常、北のリースリングは爽やかで、南はフルボディでしっかりとした造りが特徴とされると思うのですが

今回のワインはどれも 圧倒的な力強さ を持つワインばかり。

唯一、ブロイヤーのワインはその中でも特に 優しさと清涼感を感じられたように思います。

講話の内容を聞いてはへぇーを連発させ

ワインを味わっては幸せなため息が止まらな極上の時間を過ごさせていただきました。

担当下さった磯本さん改めて本当にありがとうございました。

それにしてもヘレンベルガーホーフのスタッフ皆さんの自社取扱商品への愛というか誇りというか

心からドイツワインが好きなんです!!

っていうのが伝わる素晴らしい機会となりました。

セミナー終了後には磯本さんにお勧めいただいたワインを飲みに向かった一行でした。

ご一緒してくださった皆さん、ヘレンベルガーホーフの皆さん、本当にありがとうございました。

ドイツワイン最高!!!

次回の開催は10月の18,19日辺りだったと思いますので興味がある方は是非エントリーしてみて下さいね!!

ということで今回はここまで。

ではまたッッ!!!!!

コメント