みなさんこんにちは。

今日も元気に奈良ワイン会の振り返り記事を紹介していこうと思います。

↓↓前回のガリシア編はこちらから↓↓

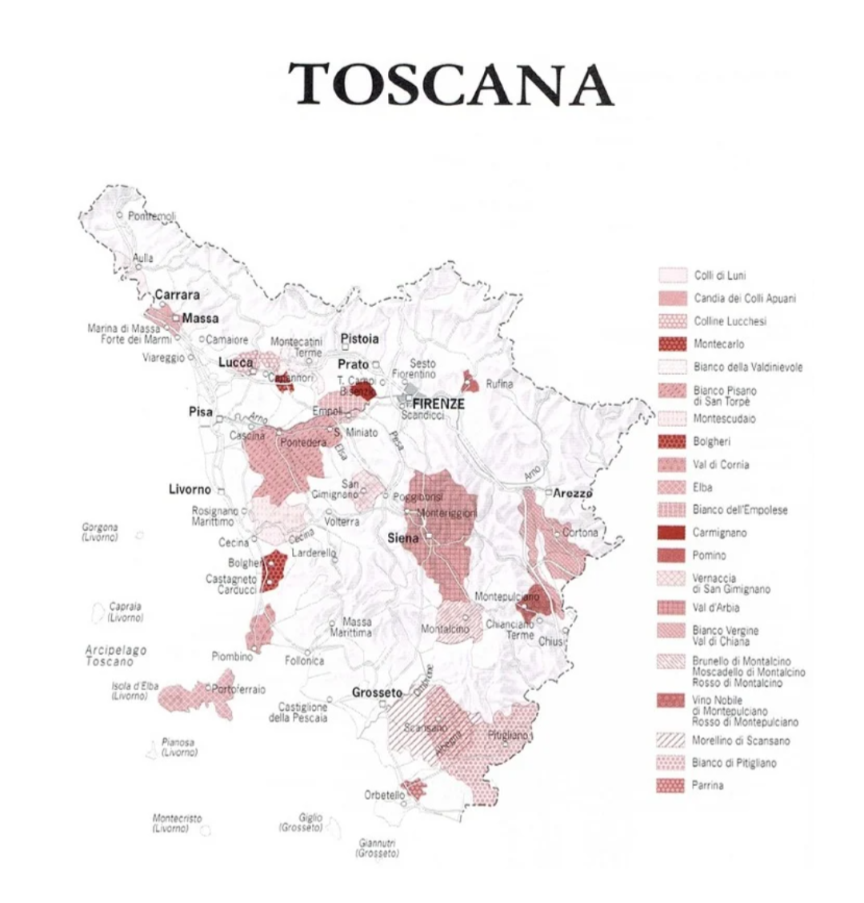

今回のテーマは満を持して「トスカーナ」。

イタリアワインの王道中の王道ですよね。

トスカーナ州はイタリア中部に位置し州都はフィレンツェ。

言わずと知れた歴史と芸術、美食の豊かな地域。

美しく起伏に富んだ丘陵地帯と温暖な地中海性気候。

東側は山岳地帯が広がり、中央部には谷間が点在。

そして西側には広大な沿岸エリアが広がっています。

そんなトスカーナ地方は何世代にもわたってワイン造りが受け継がれ、

世界中のワインラヴァーを魅了し続けています。

今回はイタリアワインのプロフェッショナルであるインポーター

アルトリベッロの渡久地さん

をゲストスピーカーにお迎えし、

トスカーナの魅力を味わう時間になりました。

また、サポートメンバーとしてモトックスの辻さんをお迎えしてパワーアップして開催いたしました。

この記事を読んて下さった方に朗報です。

気になるワインがありましたらワインショップデシカにて購入出来るそうですので是非お問い合わせしてみてくださいね☺️

いったいどんな会になったのでしょうか。

早速行ってみましょう。

ちぇけら。

- No.1|EREDE BRUT 2018

- No.2|ELISEO PINOT BIANCO 2022

- 一皿目のお料理

- No.3|CANDIA VIGNETO ALTO 2020

- No.4|Vernaccia di San Gimignano Riserva 2019

- No.5|Bolgheri Rosso(Le Macchiole)

- 2品目の料理

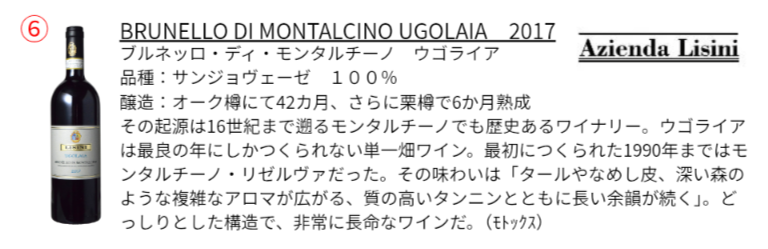

- No.6|Brunello di Montalcino “Ugolaia” 2017(Lisini)

- No.7 & No.8|Chianti Classico & Gran Selezione(Ormanni)

- 3皿目の料理

- 🧠深堀コラム|サンジョヴェーゼのクローンと「サンジョヴェーゼ2000」プロジェクト

No.1|EREDE BRUT 2018

渡久地さんから

楽しく、明るく、イタリアらしく進めていきましょう!

とご挨拶をいただき、会場も一気に和やかな雰囲気に。

えいじさんのサルーテ!の掛け声で陽気に乾杯して会がスタートしました。

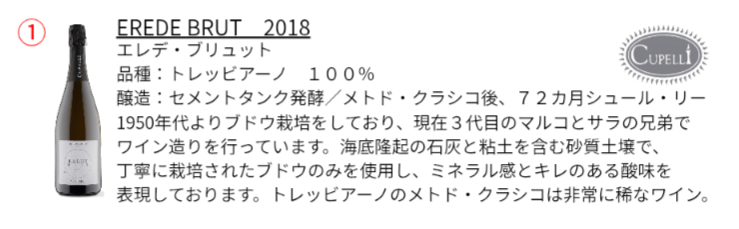

乾杯のグラスに注がれたのは、トスカーナ産のスパークリングワインCupelli / EREDE BRUT 2018。

使用されている品種は、イタリアで最も広く栽培されている白ブドウ「トレッビアーノ」。

その中でも、トスカーナで主に育てられている「トレッビアーノ・トスカーノ」というクローンが使われています。

造り手はサンミニアートの「クペッリ」兄弟。

この地域は白トリュフの名産地としても知られ、ワイン造りの歴史も深い土地です。

彼らは1920年代半ばからワイン造りを始め、現在は三代目。

兄弟でこのスパークリングを手がけています。

このワインは、瓶内二次発酵による「メトード・クラシコ」で造られており、

通常36ヶ月熟成のところデゴルジュマンを見てみると

なんと72ヶ月もの長期熟成を経てリリースされた一本。

ですのでヴィンテージは2018年。

泡の繊細さと、熟成による旨味の深さが際立っています。

こちらのワインはノンドゼ(無加糖)というスタイル。

糖分を加えない分、ブドウ本来の味わいがダイレクトに伝わってきます。

乾杯の一杯からトスカーナの静かな情熱が感じられるような、そんな始まりでした。

🍇 ミニコラム|トレッビアーノとは?

トレッビアーノは、イタリア全土で広く栽培されている白ブドウ品種で、特に中部〜南部で多く見られます。

様々なクローンが存在しますがトスカーナではトレッビアーノ・トスカーノというクローンが主流。

軽快でフルーティな白ワインに仕上がることが多いですが、

今回のようにスパークリングに使われるのは非常に珍しいケースです。

この品種は、ニュートラルな味わいが特徴で、

他の品種とブレンドされることも多く、料理との相性も幅広いのが魅力。

また、メトード・クラシコで造るには収穫時点から糖度やアルコール度数を精密に計算する必要があり

非常に高度な技術が求められます。

そのため、多くの生産者はより簡易な「メトード・シャルマ」を選びますが、

クペッリ兄弟はあえてクラシコに挑戦。トレッビアーノの可能性を引き出した、まさに職人技の一本です。

No.2|ELISEO PINOT BIANCO 2022

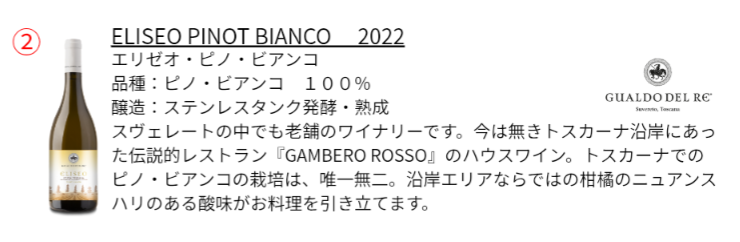

2本目にご紹介したのは、トスカーナ沿岸部のDOCGスヴェレートで造られたELISEO PINOT BIANCO 2022。

実はこのワイン、トスカーナではほとんど見かけない品種ピノ・ビアンコから造られています。

その理由は、なんともユニークなエピソードにあります。

今から約30年前、あるワイナリーのオーナーが「シャルドネを造りたい」と苗木を発注したところ、

業者が誤ってピノ・ビアンコの苗を納品してしまったのだとか。

接ぎ木ではなく植樹してしまったため、収穫までに4年。

いざワインを造ってみると

これ、シャルドネじゃないぞ!?と違和感が。

分析にかけた結果、すべてピノ・ビアンコだったという驚きの展開です。

どうしようかと悩んでいたところ、

当時超有名レストラン「ガンベロロッソ」のオーナーがこのワインを気に入り、

すべて買い取ってハウスワインとして提供していたそう。

そのレストランが閉店してからようやく市場に出回るようになったという、まさに“偶然が生んだ奇跡の白”。

畑は海からわずか2km圏内にあり、

潮風の影響を受けているためか、酸が非常に美しく、

どこかグリューナー・ヴェルトリーナーを思わせるような味わいが印象的でした。

一皿目のお料理

今回はトスカーナの郷土料理「トリッパ・アラ・フィオレンティーナ」を一皿目としてご用意いたしました。

一般的には温かい状態で提供されることが多いトリッパだと思いますが

まだまだ暑いという事であえて冷製スタイルで提供させていただきました。

今回使ったハチノスはイタリア産乳飲み仔牛のもの。

なので比較的小さくて、特有のクセも穏やかだったんではないかなと思います。

それでもやっぱりクセが全くないわけではないので食べやすい大きさにカットした後に

何度か下茹でして洗って匂いを抜く仕込みを施しております。

そんなトリッパを煮込んでいく上で欠かせないのが”ソフリット”。

香味野菜を多めのオリーブオイルでじっくり甘みを引き出す様に炒めたもので、

煮込み料理には必ずと言っていいほど使われます。

もはや野菜というよりは調味料的な立ち位置に近い気がします。(違ったらごめんなさい)

こんな感じでじっくりと水分がなくなるくらいまで炒めます。

なんか刻み損ねた人参の塊が見えるような気がしますが...気にしません。

このバラツキというかムラというか、不揃い感もまた

イタリアのマンマ(お母さん)の味を再現するには必要な要素(言い訳すな)

※なおコム兄はイタリアに行ったことはありません。

という事でトマトとハーブをぶち込んで煮込んでいきます。

そうそう、もともとサラダもつける予定だったんですけど

サラダの野菜を買うのを忘れていたので会場に向かう際に調達して

ドレッシングも急場しのぎで作りました。

なんとかなって良かったです。(何とかなってました?)

No.3|CANDIA VIGNETO ALTO 2020

3本目に登場したのは、トスカーナ北西部「マッサ・カッラーラ」エリアで造られたヴェルメンティーノ。

この地域は、世界的に有名な大理石の産地として知られ、

あのダビデ像もここで採れた石から彫られたもので、

超一流の彫刻家たちが憧れる石材が採れる特別な土地なんです。

飛行機から眺めると、まるで雪が積もっているかのように山肌が真っ白。

それほどまでに石灰質が豊富な土地なのです。

畑は急斜面にあり、最も急な場所では斜度が約50度あるので機械は入れられず、

すべて手摘みで収穫されるというまさに命がけのワイン造り。

自根ブドウなので、フィロキセラにかかってないのが今も残ってるっていうようなエリア。

今回のヴェルメンティーノは天然酵母のみで醸造され、フィルターもかけていない“自然派”のスタイル。

そしてこの地域は「ラルド・コロンナータ」の名産地でもあります。

豚の脂身を塩漬けし、大理石の重みで空気を遮断しながら熟成させるという伝統的な製法で作られるラルドはイタリアでも屈指の美味しさです。

実際に何度か食べましたが、このワインとのペアリングは本当に止まらなくなるほどの相性です。

ちなみに、こちらのワイナリーのオーナーは体重120kgくらいあって、ラルドとワインのペアリングをやりすぎた結果かもしれませんね。

彼が冗談交じりに「大理石で熟成させるとコレステロールが低くなる」とも言っていました。

真偽はさておきなんともイタリアらしいエピソードですね。

コム兄も間もなく狩猟シーズンを迎えますのでイノシシが捕れればラルドを作って無限ループに挑戦したいと思います。

興味ある方いたら是非ご一緒しましょうね。

No.4|Vernaccia di San Gimignano Riserva 2019

お次に登場しましたのはトスカーナ唯一の白ワインのDOCGであるヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ。

どんなワインか気になりますね。

このワインが造られるのはサンジミニャーノという街。

中世の時代、誰が一番高い塔を建てられるかを競い合った名残で、

かつては70本近い塔が立ち並んでいたと言われています。

今ではその数も減りましたが街のシルエットは今もなお壮観で、

トスカーナの中でも特に印象的なエリアです。

そんなサンジミニャーノで造られる白ワインが「ヴェルナッチャ」。

他の地域でも造られてはいますが、基本的にはフレッシュで軽快なスタイルが主流。

今回ご紹介するのは、樽熟成を経たリゼルヴァタイプです。

香りには樽のニュアンスがほのかに漂い、完熟した果実の力強さが感じられます。

アルコール度数も14.5%と高めで、しっかりとしたボディを持つ一本。

造り手はファルキーニ。

ヴェルナッチャの世界では名の知れた生産者で、「ファルキーニを飲んだことがある」と言えばちょっとした自慢になるかもしれません。

ちなみにこのワイナリーには、サッシカイアなども手がけた伝説的な醸造コンサルタント、ジャコモ・タキスの影響が色濃く残っています。

1980〜90年代に築かれた黄金期の思想が、今もワインの中に息づいているようです。

🏛 ミニコラム|DOCG白ワインとしてのヴェルナッチャ

ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノは、トスカーナで唯一DOCGに認定された白ワイン。

中世の面影を残すサンジミニャーノの街を囲む丘陵地で造られ、トスカーナの赤ワイン中心の世界において、異彩を放つ存在です。

- 使用品種:ヴェルナッチャ種を最低85%以上

- リゼルヴァ:最低14ヶ月熟成(うち11ヶ月は樽またはタンク、3ヶ月は瓶内)

- 特徴:アーモンドや白い花、ハーブの香り。フレッシュな酸とミネラル感に加え、樽熟成による複雑味が加わる

ヴェルナッチャは、軽快なスタイルから力強いリゼルヴァまで幅広く、料理との相性も抜群。

No.5|Bolgheri Rosso(Le Macchiole)

5本目はからはいよいよ赤ワインの登場。

まずはトスカーナの海岸沿い「ボルゲリ」のワインから。

ボルゲリといえばスーパータスカン発祥地としてあまりに有名ですがどんなお話が聞けるのでしょうか。

先紹介したピノ・ビアンコの産地より少し北に位置するこの地域は、

かつて「マリンバ」と呼ばれる湿地帯で、暑さとマラリアの影響もあり、

ブドウ栽培には不向きとされ、もともとは馬の繁殖地として使われていた土地でした。

(マラリア対策で干拓事業がスタートしたとか。)

世界的に有名な珪藻土が採れることや、元々湿地だったフランス・ボルドーとの交流があり、そんな影響もあって徐々にボルドー品種の栽培が始まりました。

その中で異彩を放ったのが今回紹介するレ・マッキオーレの創業者エウジミオ氏。

貴族ではなく農家出身の彼は、

「この土地ではカベルネ・フランが絶対に美味しくなる」

と確信し、メイン品種として植えました。

当時はメルローやカベルネ・ソーヴィニヨンが主流でしたが、

彼はあえて違う道を選び結果的に世界的な評価を得ることとなりました。

残念ながら2002年に亡くなってしまいましたが、

その意思を継いだ奥様がワイナリーを大きく育て、今では伝説的な存在になっています。

特に「パレオ 2001」は語り草となるヴィンテージ。

彼自身がその成功を味わうことは叶いませんでしたが、

きっとこの出来を想像していた未来だったのではないでしょうか。

今回のワインは2022年ヴィンテージ。

まだ若いながらも果実味がしっかりと感じられたため少し冷やして提供しました。

冷やすことでボリューム感が引き締まり、フレッシュな果実感に加えてスパイスや深みがより際立ちます。

カベルネ・フランは、カベルネ・ソーヴィニヨンの“父”にあたる品種。

熟し方はほぼ同じですが熟した後の酸度が高く、

温暖化の影響で糖度が上がっても酸がしっかり残るため近年再び注目されています。

お二人から情報が止まりません。

最高です。

🏖 ミニコラム|スーパータスカンとボルゲリDOCの背景

ボルゲリDOCは、トスカーナの西海岸に位置する革新的なワイン産地。

1970年代、当時のDOC規定(例えばサンジョヴェーゼに白ブドウを混ぜるなど)に満足できなかった造り手たちが、

国際品種を使って高品質なワインを造り始めたことが「スーパータスカン」の誕生につながりました。

- 主な使用品種:カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、カベルネ・フラン、シラーなど

- 格付け:DOC(サッシカイアは特別区分)、多くはIGTで自由なスタイルを展開

- 特徴:凝縮した果実味、スパイス、ミント、しなやかなタンニン。長期熟成にも耐える構造

スーパータスカンは、当初「Vino da Tavola(テーブルワイン)」として販売されながらも、

その品質の高さから高値で取引されるようになり世界的な評価を獲得。

現在ではボルゲリDOCやトスカーナIGTとして認定されるものが多く、

トスカーナの革新性を象徴する存在となっています。

レ・マッキオーレは、その流れの中で独自の哲学を貫いた一本。

土地の可能性を信じた造り手の情熱が、グラスの中に息づいています。

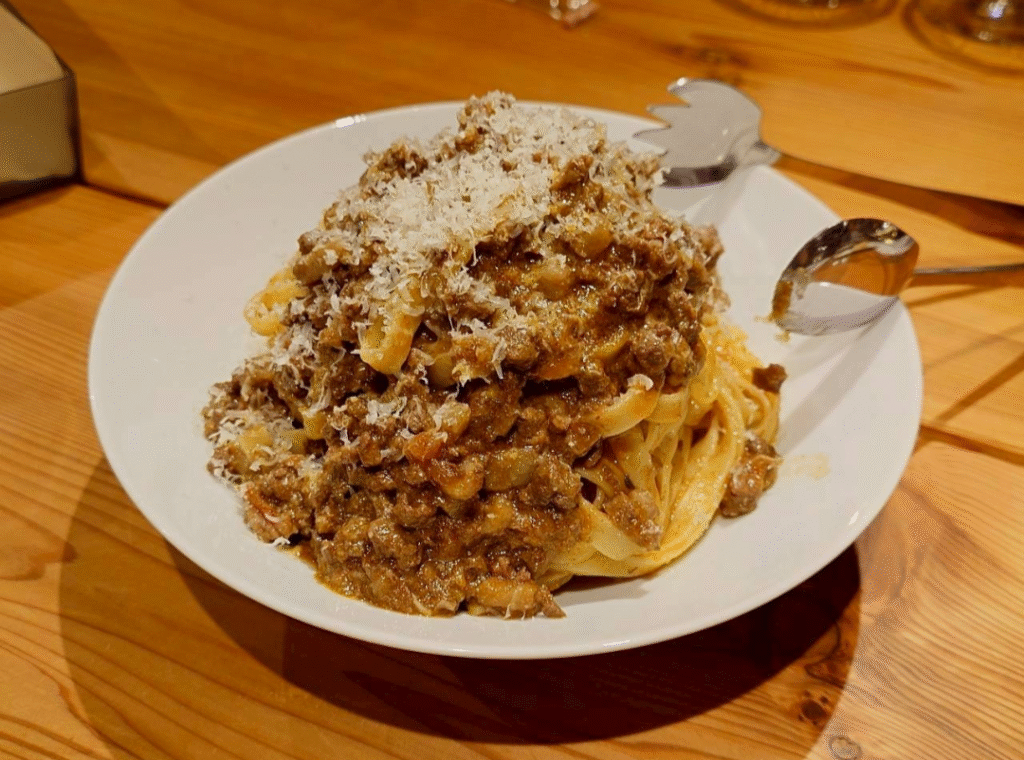

2品目の料理

次に提供しましたのはコム兄が捕まえたイノシシで作ったラグーを絡めたパスタ。

本場トスカーナでもイノシシの料理が良く登場するという事で

丁度いいやんと思って作りました。

打ち合わせではボルゲリが注がれたタイミングで仕上げる事になっていたのですが

待ちきれないコム兄がヴェルナッチャのタイミングで仕上げてしまって皆さんを困惑させてしまいました。

すみません。

今回のラグーに使ったイノシシは4歳くらいのメス。

ご覧の通り脂がしっかりのっていて美味しい個体でした。

※これでも脂が多すぎたので削っています。

そんなイノシシを全て手切りして赤ワインとハーブで一晩マリネ。

翌日、液体を漉して肉に焼き色を付けるようにして香ばしさを出していきます。

スジ肉やすね肉など硬い部位を使ったりするのが一般的だと思いますが

今回はステーキで食べても美味しい部位を贅沢に使いました。

マリネしていた赤ワインを加えてアルコールを飛ばして、イノシシの骨やスジ、こま切れ肉から取った出汁を注いで煮込みます。

今回は味をなじませるために2日間寝かせました。

現地で食べたものより美味しかった!!

とか

これまでの人生で食べた中で一番おいしい!!

などと評価していただき、本当に嬉しかったです。

コム兄も残ったソースをフォカッチャに付けて食べましたが、ボルゲリとの相性が半端なかったです。

皆さんに喜んでいただいて、イノシシも喜んでいると思います。

ありがとうね。

No.6|Brunello di Montalcino “Ugolaia” 2017(Lisini)

6本目に登場したのは、トスカーナ州モンタルチーノ地区で造られる「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」。

こちらのワインはインポーターであるモトックスでイタリアワインのバイヤーを担当されている大藪さんが

ワイン会に参加されておりましたので急遽ワインの説明をして頂きました。

モンタルチーノは、キャンティのような山岳地帯とは異なり、大きな丘が広がる地域。

今でこそ世界的に知られるワイン産地ですが、かつては貧しい地域でワイン産業の発展とともに地元の雇用が生まれ、町も潤ってきたという背景があります。

山の上にある美しい町並みは、観光地としても人気で、出張でモンタルチーノに行けるとなったら思わず「イエーイ」って言っちゃうくらい好きな場所です。

「ウゴライア」は、歴史ある生産者リジーニによる単一畑キュヴェで、モンタルチーノの中でも特別な区画から生まれる希少なワインです。

この区画は毎年独特のニュアンスを持つワインが生まれることから特別に分けて造られるようになりました。

面積は小さく、収穫量が少ない年には造られないため、飲める機会は非常に貴重。

まさに“良年のみ”の限定ワインです。

リジーニは、モンタルチーノで最初にワイン造りを始めた12の生産者のひとつであり、地区の教会設立にも関わった由緒ある家系。

現在のワイナリーは、キャンティ地区のリジーニ家とモンタルチーノ地区のクレメディ家が結婚する事で誕生。

キャンティのノウハウを受け継ぎながら、モンタルチーノの地で独自のスタイルを築いています。

今回のヴィンテージは2017年。

ブルネッロは最低でも4〜5年の熟成を経てリリースされる“超熟型”のワインで、

まだ若い印象もありますが、食事と合わせることでその若さが魅力にもなります。

特筆すべきは、リジーニが伝統的な「栗樽」を使用している点。

オーク樽で熟成させた後、さらに6ヶ月間栗樽で寝かせるという手法は、渋みが出やすいため近年ではあまり使われませんが、リジーニはその伝統を大切に守り続けています。

チェリーやプラムなど赤い果実も黒い果実も共存していて

それ以外にもバニラ、革などなどとても複雑なんですけど総じてエレガントな印象。

大ぶりなグラスでじっくりと時間をかけて向き合いたくなるワインだなと思いました。

状態もすこぶる良く、ただただ素晴らしいワインでした。

それから、ウゴライアとしてリリースされない年はスタンダード・キュヴェにブレンドされるため、

そちらの品質も自ずと上がるのだとか。

そういった意味でも、ウゴライアの動向には目が離せませんね。

🍷 ミニコラム|サンジョヴェーゼ・グロッソの正体

「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」や「ヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチャーノ」に使われるブドウとして知られる“サンジョヴェーゼ・グロッソ”。

この名前、実は科学的な品種名ではなく、地域の誇りを込めた伝統的な呼び方なんです。

「グロッソ」はイタリア語で“大粒”を意味しモンタルチーノやモンテプルチャーノの造り手たちは、

自分たちの土地で育つサンジョヴェーゼが特別だと信じて、誇らしげにそう呼んできました。

ところが近年の遺伝子解析によって、驚きの事実が判明します。

なんと、キアンティなど他地域のサンジョヴェーゼと遺伝子的には同じ品種だったのです。

では、「グロッソ」とは何だったのか?

それは、長年その土地に根付き、選抜されてきた複数のクローンの集合体。

つまり、モンタルチーノの畑には少しずつ異なるサンジョヴェーゼが混ざって植えられていて、

それがワインに複雑味と深みを与えていたというわけです。

今では、優良クローンの苗木が広く流通するようになりましたが、

多くの造り手は単一クローンに頼らず複数のクローンを組み合わせることで、

より豊かな味わいを目指しています。

サンジョヴェーゼ・グロッソという言葉には、土地への誇りと造り手の哲学が詰まっている。

そんな背景を知ると、グラスの中のブルネッロが、より深く語りかけてくる気がしませんか?

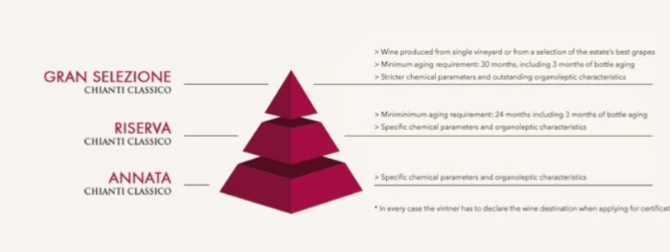

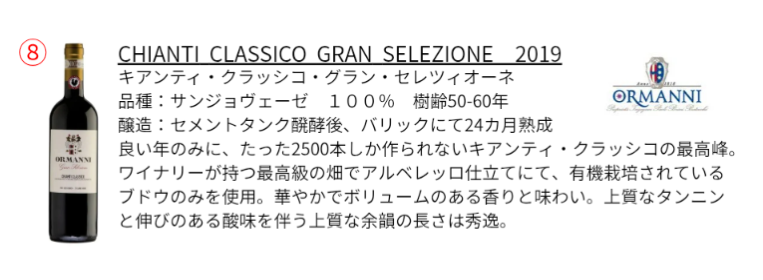

No.7 & No.8|Chianti Classico & Gran Selezione(Ormanni)

本日のメインディッシュに合わせたのは、トスカーナを代表する赤ワイン「キャンティ・クラシコ」。

しかも有難いことに飲み比べ。

キャンティの中でも名門「オルマンニ」から、スタンダードとグラン・セレツィオーネの2本をご用意いただきました。

オルマンニは、なんと1200年代から存在する由緒あるワイナリー。

あのダンテ・アリギエーリが『神曲』の中でオルマンニ農園について触れているほどで、

彼の幼少期の記憶に残る場所だったようです。

つまり、ダンテが生きた時代より前から、すでにワイナリーとして存在していたということになります。

現在経営を引き継いでいるのはフィレンツェのウフィッツィ美術館のすぐ横にホテルを構えるなど、まさに一等地に根を張る名家「ブリーニ家」。

過去にはメディチ家が所有していたこともあり、貴族から貴族へと引く継がれてきた歴史があります。

畑は「サン・ドナート・イン・ポッジョ」という村にあり、

石灰を多く含む「ガレストロ土壌」が特徴です。

キャンティ・クラシコといえばこの土壌が定番で、

「この土壌で造れば美味しくなる」という、まるで方程式のような信頼があります。

1900年代にはレンガ製のタンクでワイン造りをしていたそうで、セメントやステンレスタンクが主流になるのは1970年代後半以降。

温度管理ができない中での自然発酵は、当時の造り手の知恵と経験が詰まった技術だったのではないでしょうか。

使用されているブドウはサンジョヴェーゼ。

非常に繊細な品種で、気候や土壌、造り手の哲学によって大きく表情を変えます。

オルマンニでは、キャンティ・クラシコ界の伝説的テイスター「ジュリオ・ガンベッリ」氏が関わっていた時期もあり、

彼の影響を受けたワインは“サンジョヴェーゼのあるべき姿”を体現しているとも言われています。

そしてグラン・セレツィオーネは、キャンティ・クラシコの中でも特別な存在。

スタンダードとは畑がまったく異なり、樹齢60〜70年の古木から収穫されたブドウのみを使用。

収量も少なく、年間生産はわずか2000〜2500本ほどという希少なワインです。

自社畑のブドウのみで造ることが義務付けられており、リゼルヴァまで許されている“買いブドウ”は一切使えません。

さらに、熟成期間はリゼルヴァより6ヶ月長い30ヶ月。

そして最も厳しいのが、官能検査による品質審査。

100本中3〜4本が不合格になることもあり、認可が下りなければリリースすらできません。

審査はラベルなしの状態で行われ、審査員の名前は非公開。

その厳しさゆえに、グラン・セレツィオーネは“造れる年にしか造らない”という哲学のもと、ワンタンク分のブドウが確保できなければ造られない、まさに一期一会のワインです。

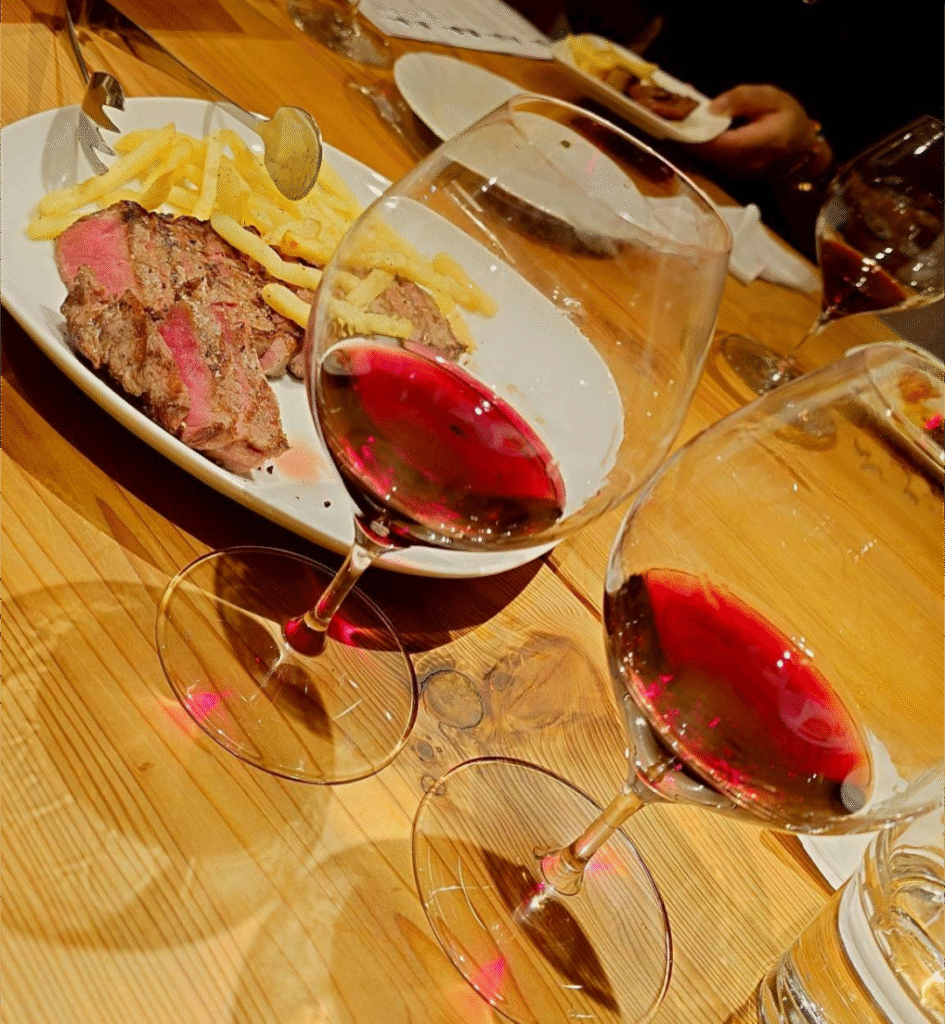

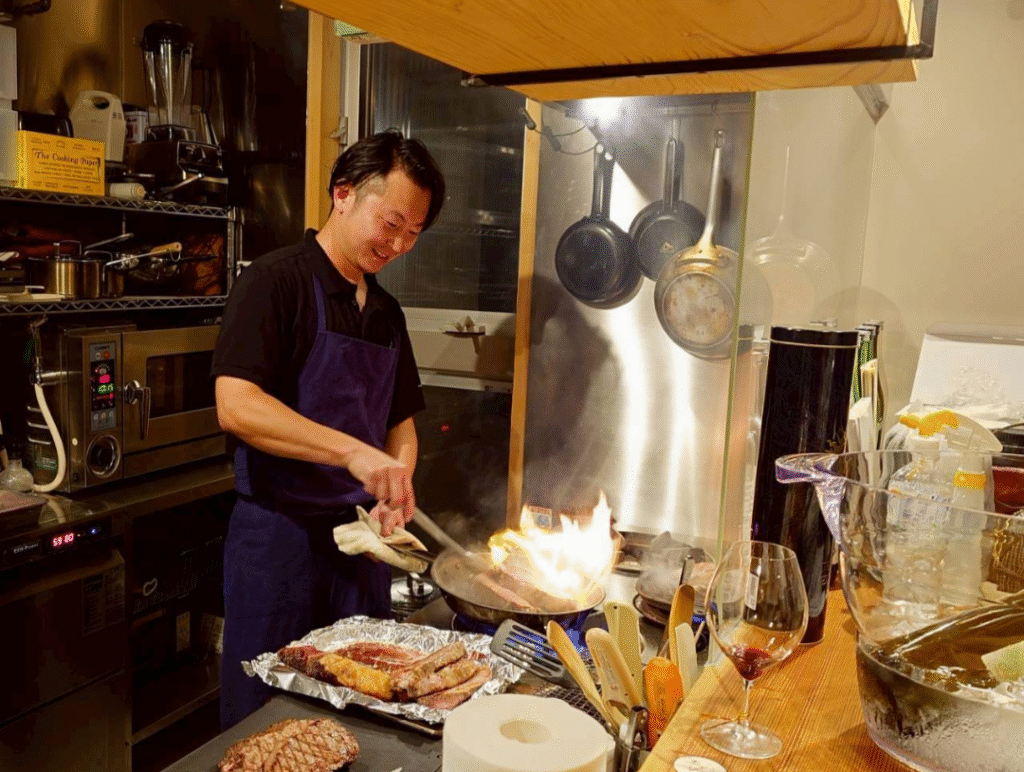

3皿目の料理

キャンティの飲み比べに合わせて用意したメインディッシュがこちら。

トスカーナといえばビステッカ・アラ・フィオレンティーナと呼ばれるTボーンステーキが有名です。

用いられる牛はキアニーナ牛(トスカーナのブランド牛)の仔牛が使われます。

調理法は炭火もしくはグリルで大胆に焼くのが特徴ですね。

さすがにTボーンは用意できなかったのと炭火も用意できなかったので

グリルパンを持ち込んで香ばしく焼きました。

ステーキの付け合わせと言ったらやっぱり芋が欲しいですよね。

今回はソースもなしで塩コショウのみでお楽しみ頂きました。

やっぱり少しでもソースあった方が良かったかな。

なんて思ったり。

🧠深堀コラム|サンジョヴェーゼのクローンと「サンジョヴェーゼ2000」プロジェクト

サンジョヴェーゼは、イタリアを代表する赤ワイン用品種。

その長い歴史の中で、各地のテロワール(土壌・気候・地形)に適応しながら、自然な突然変異を繰り返してきました。

これは先ほどの”グロッソ”のコラムの中でも紹介させていただきました。

その結果、同じ「サンジョヴェーゼ」という名前でも、

果実の大きさや房の形、病害への耐性、ワインの味わいなど

異なる「クローン」が数多く存在しています。

こうしたクローンの違いは、ワインの個性に直結します。

例えば:果粒の大きさや房の形状

収穫量の多寡

ウドンコ病やベト病への耐性

色素やタンニン、酸の含有量

香りや味わいのニュアンス

歴史的には農家が畑で優れたブドウ樹を選び植え替える「マス・セレクション(集団選抜)」を繰り返してきました。

これにより、トスカーナ各地ではその土地に最も適したサンジョヴェーゼのクローンが育まれてきたのです。

🍇 サンジョヴェーゼ2000プロジェクトとは?

1990年代、トスカーナ州では「サンジョヴェーゼ2000」という大規模な研究プロジェクトが始動しました。

これはワイン生産者協会、大学、研究機関が連携し、サンジョヴェーゼの優良クローンを選抜・認証する取り組みです。

プロジェクトの流れは以下の通り:

- 古い畑の調査 樹齢の高い伝統的な畑を訪ね、長年の自然淘汰を経たブドウ樹を選抜。

- サンプリングと分析 果実・葉・枝などを採取し、遺伝子解析と化学分析(糖度・酸度・ポリフェノールなど)を実施。

- 苗木の増殖と試験栽培 病害のない苗木を増殖し、異なるテロワールの試験畑に植えて数年間観察。

- ワイン醸造と官能評価 各クローンから造られたワインを専門家が評価し、香り・味・色などを比較

このプロセスを経て、約200種の中から12の優良クローンが選定されました。選定基準は以下の通り:

- 醸造特性の優秀さ:色素の濃さ、タンニンの豊かさ、酸のバランス

- 病害への耐性:特にウドンコ病やベト病に強いもの

- 収穫量の少なさ:凝縮感のある高品質な果実を得るため

選ばれたクローンは「サンジョヴェーゼ2000」の認証を受け、イタリア全土のワイナリーに提供されるようになりました。

造り手は、自らの畑のテロワールや目指すスタイルに合わせて、最適なクローンを選べるようになったのです。

このプロジェクトは、キャンティ・クラッシコやブルネッロ・ディ・モンタルチーノといったトスカーナの名品の品質向上に大きく貢献しました。

今では多くの著名な造り手が、これらのクローンを積極的に導入しています。

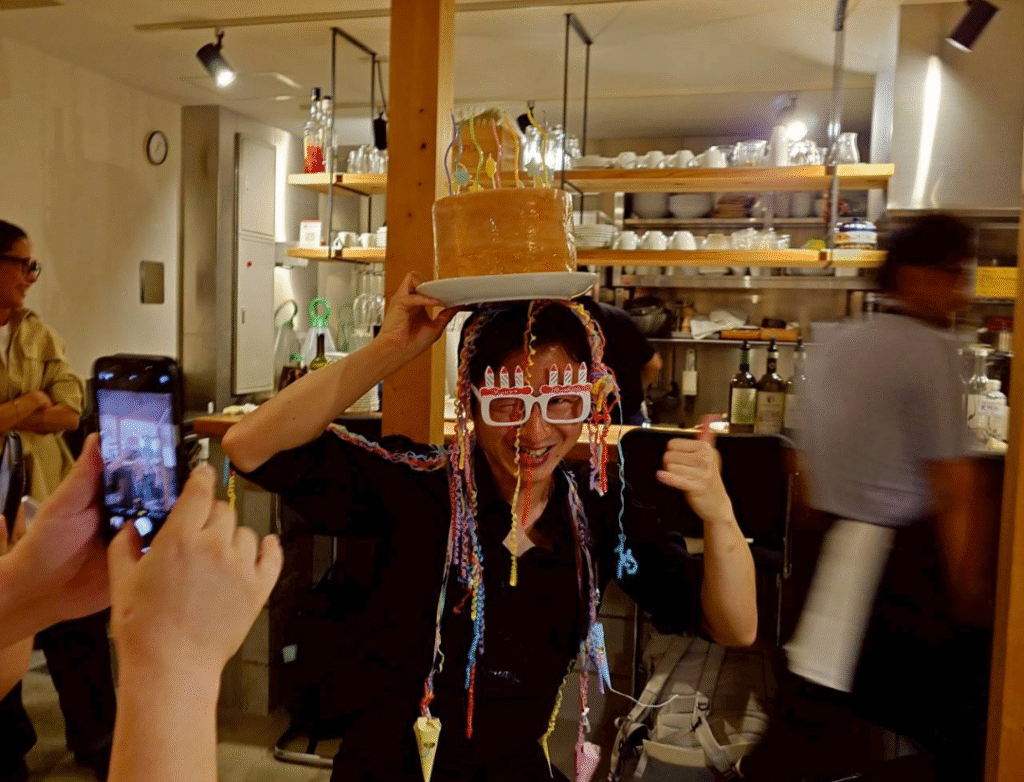

番外編~サプライズと終わらない夜~

こんな感じでかなりスペシャルなワイン会となったわけですが、

この日の主役はやはりこの方でした。

ワイン会当日は主催のえいじさんの誕生日当日という事で

えいじさんの奥様がサプライズでケーキ(巨大バウムクーヘン)を用意されていてプレゼントされたのでした。

渡久地さんがイタリア語でハッピーバースデーの歌を歌ったかと思いきや

シレっとスマホからハッピーバースデーの可愛い音源を流す辻さん。(しかも音量がなぜか控えめw)

皆様方に置かれましては、パリピ眼鏡とクラッカーで祝福されるえいじさんをご査収頂きたいと思います。

その後カットされて、参加者の皆さんに振舞われたのでした。

えいじさん、本当におめでとうございます!

そして奥様もありがとうございました。

そしてえいじさんからなぜかサプライズで振舞われたグラッパ。(しかもルーチェの)

喜ばせたい精神がハイパーインフレ状態でございました。(ありがとうございます)

そしてダッシュで撤収を終わらせて二次会会場のデシカへ向かいました。

ほんで到着するなりこのタイミングでYukariさんからえいじさんへプレゼント。

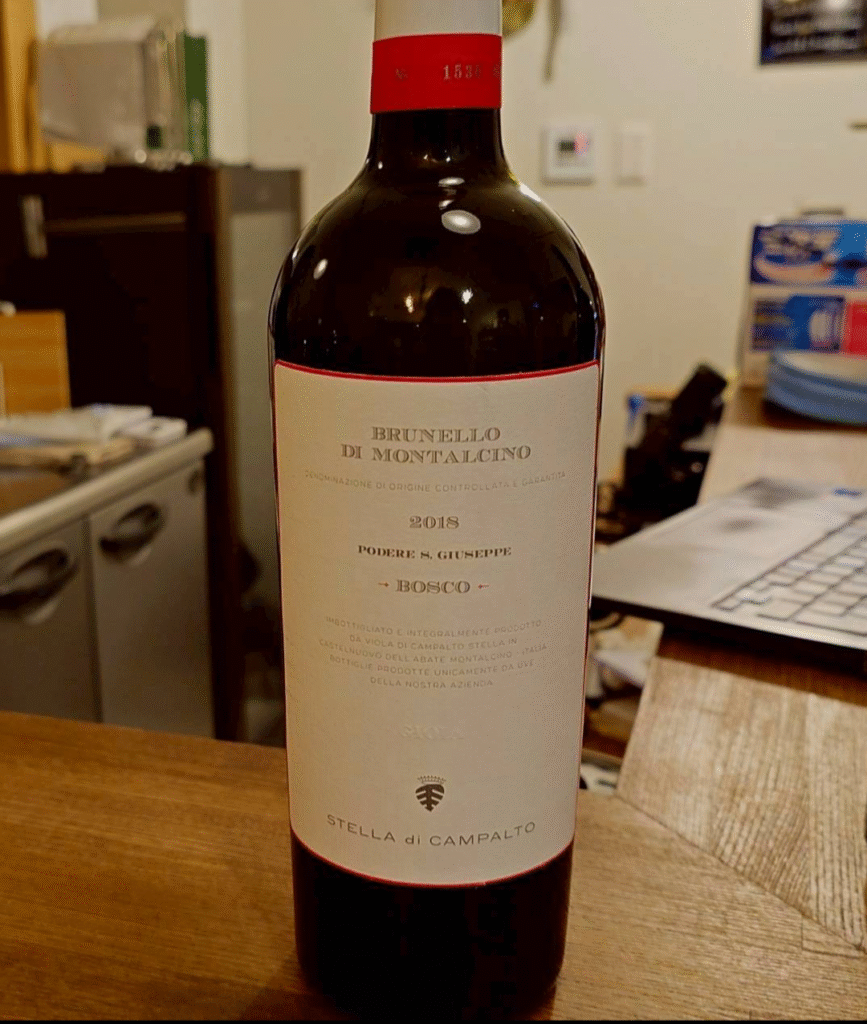

中身はまさかのブルネロ。

今日のテーマにも沿っているしさすがのセンス。

ご一緒した皆さんと飲ませていただけることになりました。

最高。

でもそれだけでは終わりません。

サン・ジュゼッペさんのブルネロ”ボスコ”。

こちらは現地でも即完売するほど人気でインポーターさんでも買えないワインで本当にレアなワインとの事。

デシカさんでもようやく1本だけ仕入れられたというワイン。

それをなぜか売らずに皆に振舞ってしまうというバースデーマン。

最高です。

(奥さんも同席されていましたけどこの奇行を止めなくて良かったんですかね…)

という事で奈良ワイン会ではキャンティの飲み比べ、

二次会ではブルネロの飲み比べというとんでもない状況に。

まず頂きましたのはこちらのこちら。

とっても鮮やかなルビー色の液体。

赤系果実のニュアンスでとってもキレイでエレガントでした。

血液にも似たような鉄分を感じたように思いました。(気のせいかも)

表現が適切なのか分かりませんが、それはさながら上質なピノノワール。

ブルネロって濃くてしっかりしているイメージだったので本当に驚きました。

ただただ美しい液体でした。

お次はこちら。

コム兄のブルネロのイメージに近かったのはこちらのサセッティさん。

ご一緒された方の中には”サセッティ”をどうしても覚えられずに”サソッティ”と言ってらっしゃる方がいて

「”誘ってぃ”ってそれってただのかまちょやん。かまちょなブルネロウケる」

などと盛り上がっておりました。

(酔っ払いのテンションですのでご容赦ください)

この日飲んだサンジョヴェーゼの中で色調が一番濃かったんじゃないでしょうか。

縁がかろうじてオレンジがかっているように見えますが全体的には恋ガーネット色。

こちらも誤解を恐れずに例えるとすればボルドーみがあるというか。

森感、フラックチェリー、カシスなど深い印象。

ブラインドでは絶対に分からないし、

中途半端なブラインドで遊んでいいようなワインでもないと思いましたね。

なんか独特な青っぽさがあるけどなんだろう?っていう話題になっていたように思います。

人参の葉っぱとか牛蒡とか、何となく土を連想されるものがコメントとして出ていたように思います。

いやぁ、キャンティの飲み比べだけに留まらずブルネロの飲み比べまでさせていただけるとは。

本当にごちそうさまでした。

最後に

完全にこの日は奈良の一部地域がトスカーナに変貌を遂げておりましたね。

いかがでしたでしょうか(何がやねん)

えげつない情報量でしたが、最後までたどり着けた方はどれだけいるのでしょうかw

なお、今回のミニコラムはアルトリベッロの渡久地さんから頂いた資料を基に紹介させていただきました。

本当に勉強になる内容ですし、トスカーナのワインを飲む際には是非この記事を相棒として読み前して頂ければと思います。

繰り返しになりますが、気になるアイテムがありましたらワインショップデシカさんにて購入出来るようですし、実店舗にも是非訪れてみてくださいね!

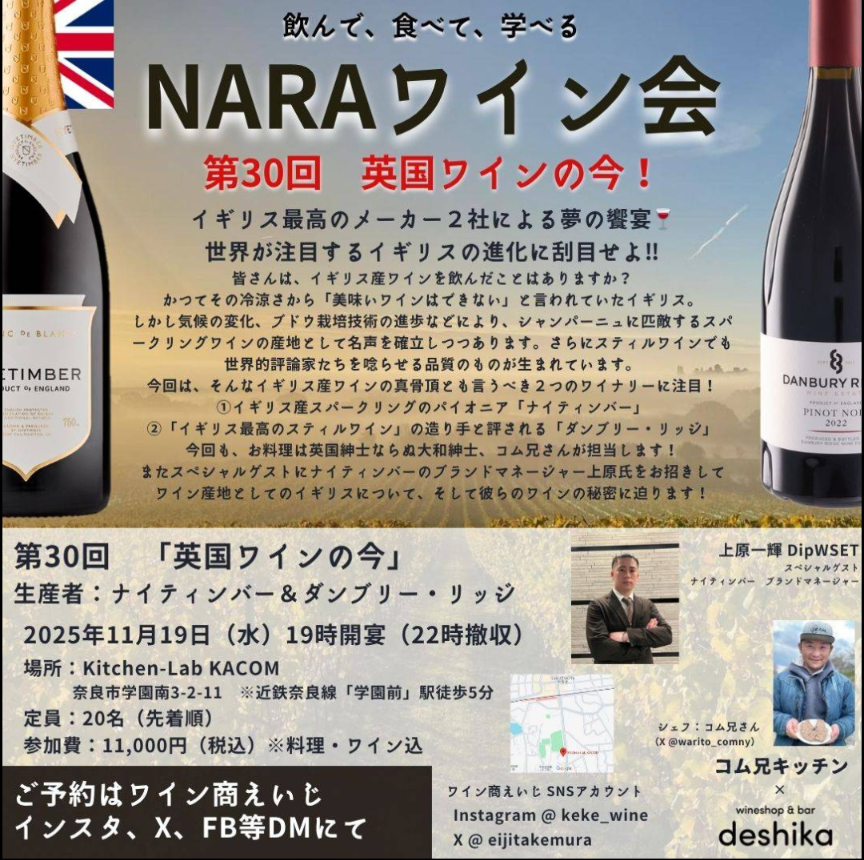

さて、次回のテーマは「イギリス」

どんなお話が聞けるのか今から楽しみでございます。

なお、現時点で予約が埋まっておりますのでキャンセル待ちをご希望の方はえいじさんまでご問い合わせください。

という事で今日はここまで。

ではまたッッ!!!

コメント