皆さんこんにちは。

近頃やサンマや栗、マツタケなどの食材が少しずスーパーの棚を賑わせ始め、

雨が降った後や朝方の涼しさが長かった夏の終わりを告げようとしています。

耳を澄ますとコオロギの鳴き声も聞こえるようになってきました。

いかがお過ごしでしょうか。

どうも、コム兄です。

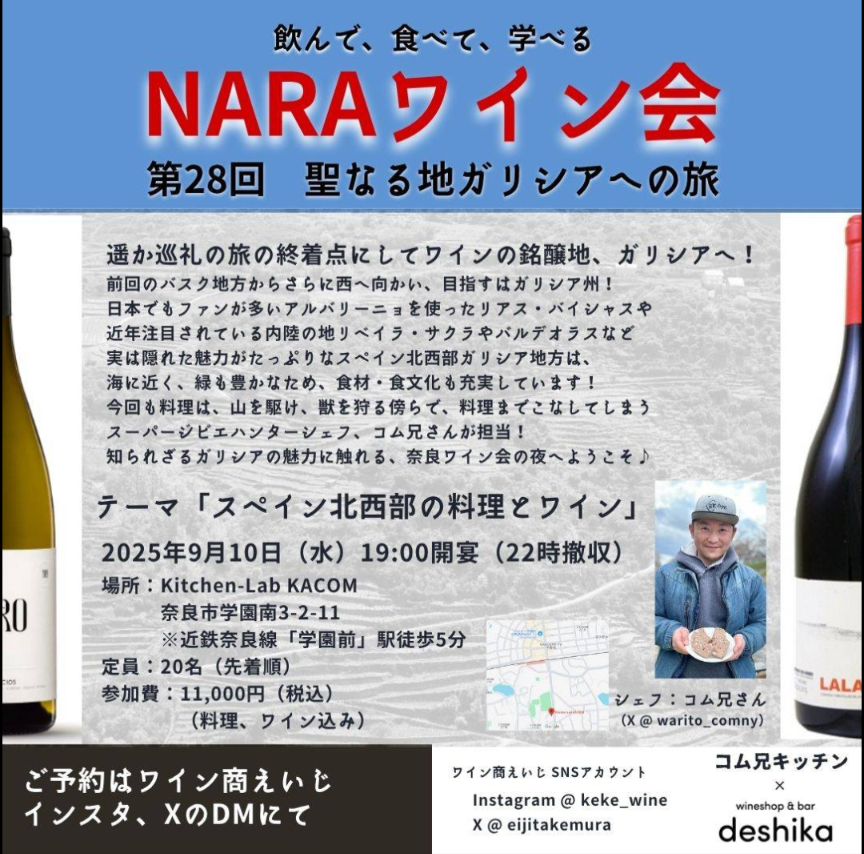

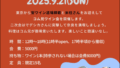

今回紹介しますのは先日行われました奈良ワイン会の様子です。

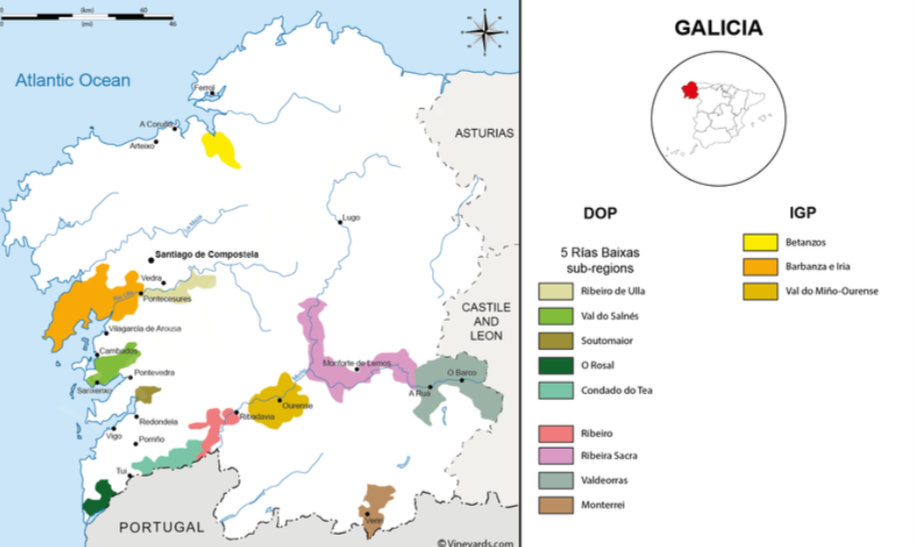

テーマはスペインのガリシア地方。

前回のバスク編に続いてのスペイン北部のエリアです。

ガリシア地方ではピンと来なくてもリアス・バイシャスなら知っているという方もいらっしゃるかもしれません。

実際には豊かな食文化と多様な土着品種が息づく非常に奥深い地域です。

今回はそんなガリシア地方の魅力をワインと料理で紐解いていこうと思います。

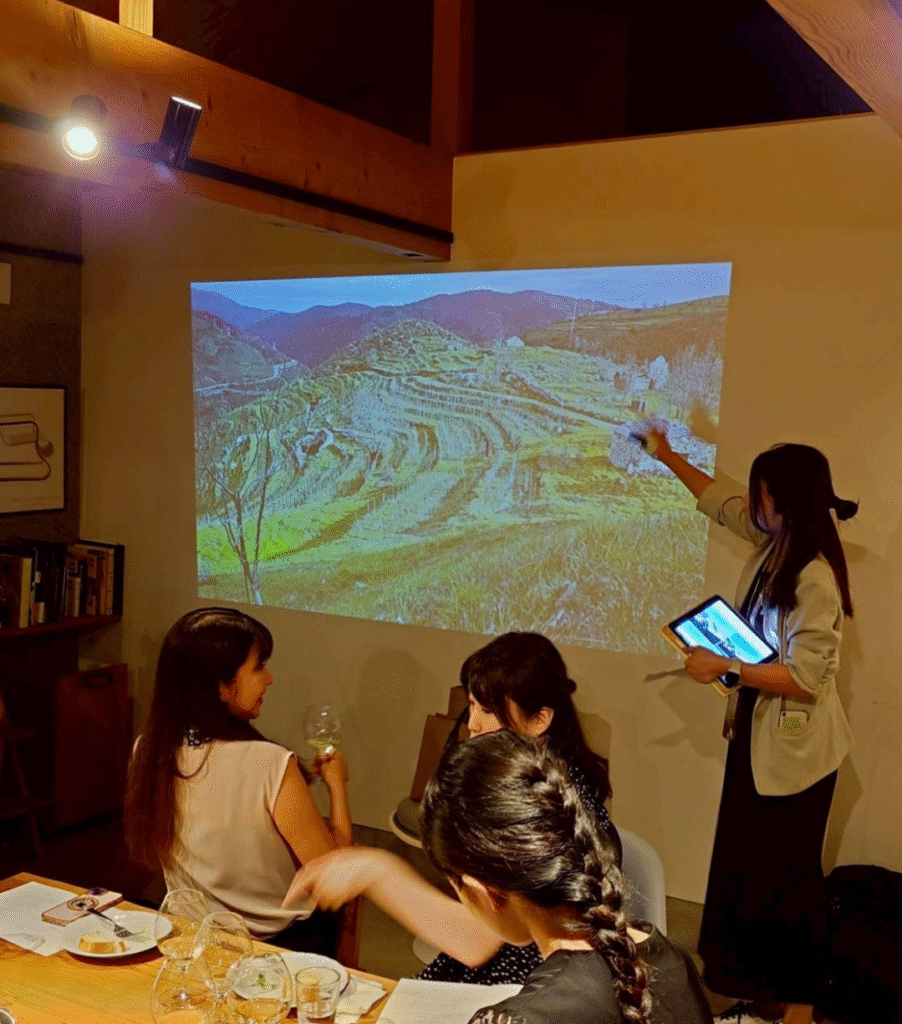

今回はゲストスピーカーとして株式会社飯田の延原さんにもお越しいただきました。

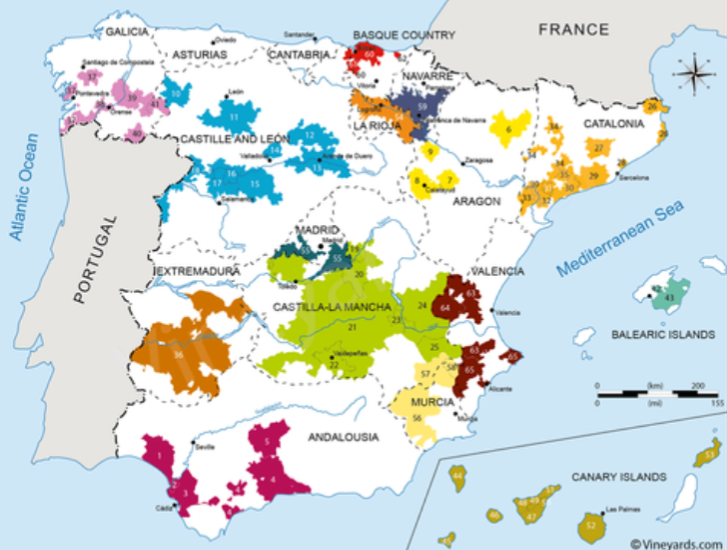

長いワイン造りの歴史、固有種の多さ、地域ごとに異なる気候・文化を持つスペイン。

その多様性はフランスに負けず劣らないスペイン。

なのになぜかフランスのように世界的な名声を得ていないスペイン。

その理由をミニコラムとして紹介していこうと思います。

ちなみにコム兄は全然お話を聞けなかったのでえいじさんと延原さんから情報を頂いてコピペしただけでございます。

さーせん。

もしかしたら当日には無かった内容があったり、当日触れていた内容が抜けているところもあるかもしれません。

ご容赦ください。

どんなお話が聞けるのでしょうか。

適宜休憩しながら、ワイン片手に読んでみて下さいね。

それでは早速行ってみましょう。

ちぇけら。

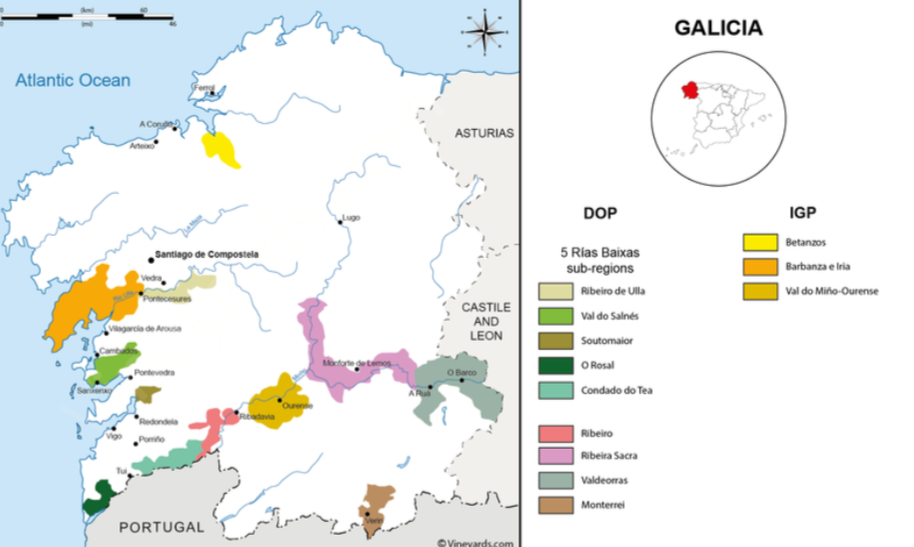

ガリシア地方って?

スペイン北西部、ポルトガルとの国境に接する ガリシア地方。

ここは「緑のスペイン」とも呼ばれ、湿潤で冷涼な大西洋性気候に育まれた独自のワイン文化を持っています。

スペインと言えば、リオハやリベラ・デル・ドゥエロの濃厚な赤を連想する人も多いでしょう。

しかしガリシアは、それらとはまったく異なる、繊細でエレガントなワインの産地です。

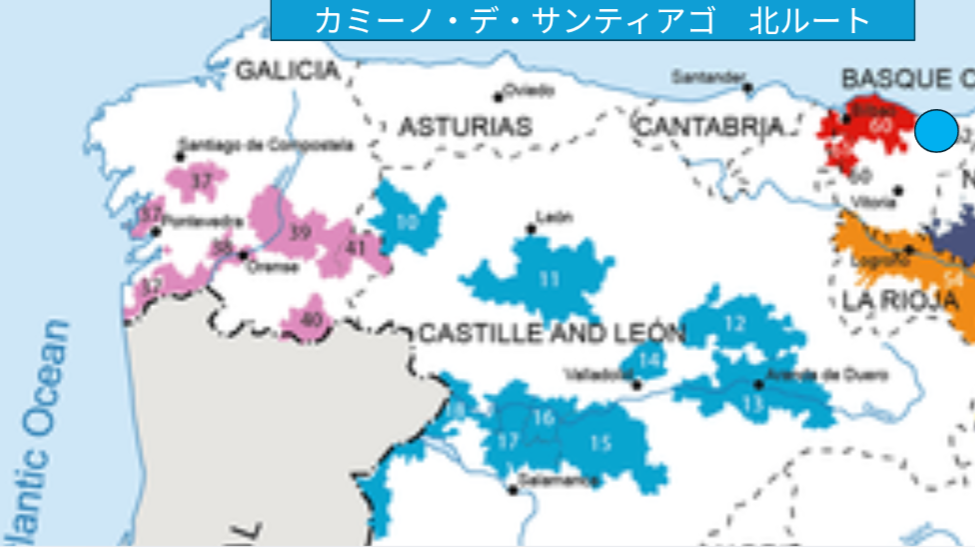

前回紹介した通り、バスクは大西洋に面した多雨な地域で、軽やかで、さっぱりとした味わいのチャコリは日本の夏にもピッタリ。

今、チャコリが世界的に人気を集めているのは、このどちらかといえばワイン産地として不利な条件が、ライトな傾向になっている世界の食事情とマッチしているからともいえるかもしれません。

さて、そんなバスクから、有名なカミーノ・デ・サンティアゴ「北の道」を辿り、サンティアゴ・デ・コンポステーラ(以下コンポステーラ)へと進んでいきます。

コンポステーラはガリシア州の州都にして、聖ヤコブの遺骸が見つかったとして、キリスト教の三大聖地のひとつとされています。(あとの二つはエルサレムとバチカン)

というわけで、今日はそんな聖なる地ガリシアがテーマです。

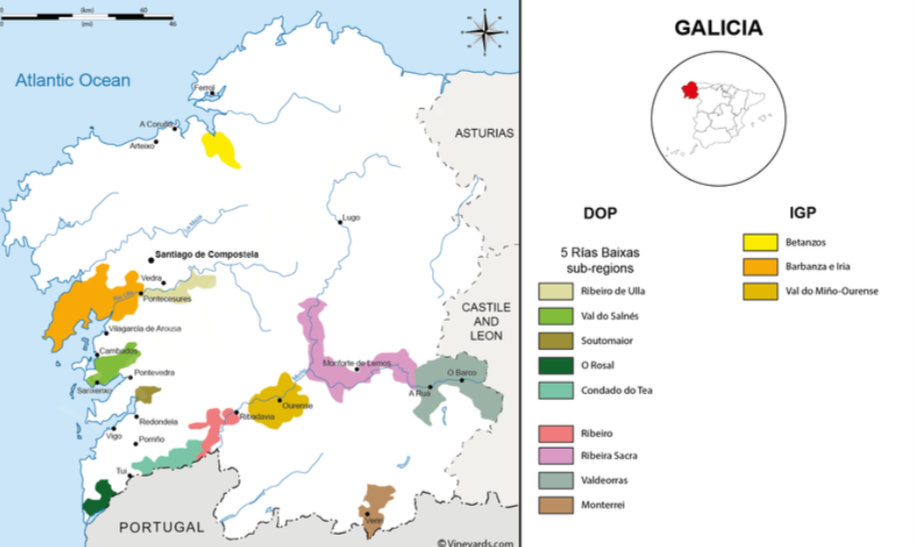

リアス・バイシャス

みなさん、ガリシアワインといえばどんなワインを思い浮かべるでしょうか?

スペインといえば、リオハやカヴァが有名で、ガリシアはなじみのない方も多いと思います。

しかし、実はレストランやショップなど至る所でガリシアワインを見ることがあります。

最も有名なのは、やはりリアス・バイシャスです。

スペインワインになじみがある人は、「有名な産地だよ」と思われるでしょう?

でもほんの30年前まで、ブドウ農家の自家製ワインレベルで、わずか200ha、14軒しかない弱小産地でした。

想像できますか?

今や4000ha、170軒にまで拡大し、ワインの美味しさも年々アップしています。(フィロキセラに襲われるまでは2万5千ヘクタールあったそうですが…)

5つあるサブリージョンのうち最も有名なのはヴァル・ド・サルネス。

今日のバルミニョールはオ・ロサルという地区のワインで、ポルトガルとの国境を流れるミーニョ川沿いにある産地です。

実はリアス・バイシャスのワインを最初に世界に知らしめた生産者はこのオ・ロサルから排出されています。

最も温かいサブリージョンで、完熟したボディのあるスタイルで人気。

リアス・バイシャスでは、ほとんどが白ワイン。

それもアルバリーニョ Albarinoがメインです。

アルバリーニョ

アルバリーニョは果皮が分厚く、湿気の多いガリシア沿岸部でも健康なブドウが育ちます。

アルコールが高く、酸もあり、風味も充実した、高品質なブドウを収穫することが出来ます。

リンゴ、アプリコット、グレープフルーツ、オレンジの皮、桃、マンゴー・・・

魅力的な果実のアロマに、ハーブ、バルサムのヒント、そして心地よい酸味のバランス。

ブドウそのものの魅力を活かすために、ステンレスタンクで短期間熟成させてから

リリースすることが多いですが、今日はスタンダードなものと、樽熟成したブレンドのもご用意しました。

ブレンドのほうは、ガリシアによくみられるロウレイロと、アルバリーニョの子どもにあたるカイーニョ・ブランコがメインとなっていて、リアス・バイシャスのもう一つの顔を楽しめます。

ロウレイロはアロマティックな品種で、桃やアプリコット、その名の通りローリエのようなハーブのアロマも現れる品種。

一方でカイーニョ・ブランコは酸味のしっかりした品種です。

ステンレス熟成と樽熟成&ブレンド

まず初めにリアス・バイシャスの中で最も温暖なサブリージョン「オ・ロサル」において、常に先駆的なワインづくりをする生産者であるバルミニョールを紹介したいと思います。

品質にこだわりつつも、生産量も両立させ、リーズナブルな価格を維持しています。

醸造家のアルバロ・ブエノさんは、2007年にガリシア・ベスト・ワインメーカーに選ばれるほどの凄腕ワインメーカーです。

ワイン① バルミニョール 2024

アルバリーニョ100%、ステンレスタンク醗酵熟成。

ストレートにアルバリーニョの魅力が楽しめる。

グレープフルーツ、アプリコット、トロピカルフルーツ、ハーブなど、フレッシュなアロマ。

心地よい、しゃきっとした酸味。

ワイン② M100 2018

ロウレイロ 56%/カイーニョ・ブランコ 30%/アルバリーニョ 14% アルバリーニョだけオーク樽で醗酵・3か月間熟成。

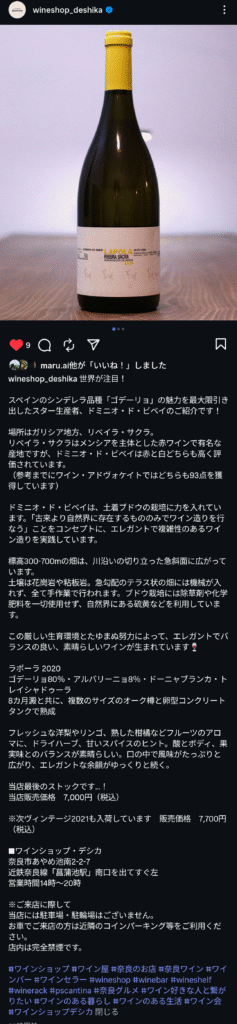

ワインショップデシカさんで購入できるみたいなので興味ある方は問い合わせしてみて下さいね。

別にあの、ワインのコメント書くのが面倒くさいから貼り付けたわけじゃないですからね。

ホントだぞー。

ホントだからねー(しつこい)

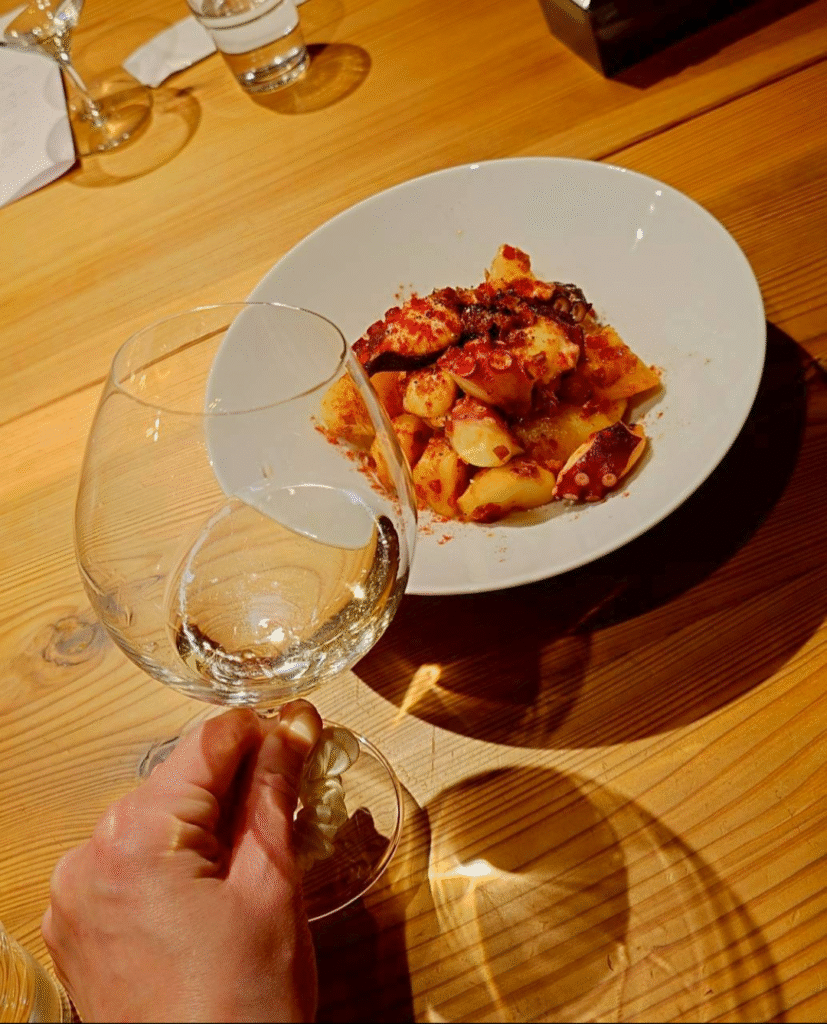

一品目の料理

合わせた料理は、ガリシアを代表する一皿「タコのガリシア風(Pulpo a la Gallega)」。

まずは細かく刻んだハモンセラーノをじっくり炒めて脂を引き出す様に炒めて、

そこにやわらかく茹でたジャガイモとタコを加えて、

仕上げにパプリカパウダーをこれでもかと振りかけました。

塩味は生ハムとタコの持っている塩味のみ。

イタリアンパセリを散らすはずが今回は忘れてしまいました(おい!)

旨味豊かなタコが持つ自然な塩味と「海のワイン」と呼ばれるリアス・バイシャスのワイン。

合わない訳がねぇーべよ。

ってココだけの話、コム兄はこの日あまり体調がよくなくてあまりペアリング検証が出来なかったのです…

参加者の皆様いかがでしたでしょうか。

それからそれから、

サッパリしたグリーンサラダが欲しい

という事でしたので

葉っぱとキュウリのシンプルなサラダにイチジクだけあしらっておきましたw

ドレッシングはワインヴィネガーにしようか迷ったけど、何となくリンゴ酢にしたくらいにして。

取られているのに気が付かずに黙々と盛り付けしておりました。

愛想なくてすみません🙇♂️

また痩せたんじゃない?

なんて嬉しい事を言ってくださる方もいらっしゃいましたが、

コム兄、着実に太っております。

小学校の運動会に向けて絞らなきゃなと思っている今日この頃です。(知らんがな)

スペインワインの歴史ミニコラム① イスラム教の侵略

イベリア半島は8世紀初頭から約700年にわたりイスラム勢力の支配(影響)を受けました。

イスラム教では原則として飲酒が禁じられていたため、ワイン生産は大きく制約を受けました。

ただし完全に途絶えたわけではなく、交易や薬用、またキリスト教徒共同体の宗教儀式用として細々と続けられていました。

しかし、フランスやイタリアのように中世を通してワイン文化が連続的に発展した地域と比べると、

技術革新や広域的な流通の発展が遅れ、結果として歴史的なワインの蓄積や国際的な評価形成に出遅れることになった。

といいます。

スペインが伝統国でありながらもイマイチ名声を得られていない理由が少し分かってきましたね。

ガリシアの注目産地

リアス・バイシャスだけでなくガリシアの注目産地をご紹介しようと思います。

今日のラインナップでいうとD.O.バルデオラスとD.O.リベイラ・サクラ。

その他、リベイロ、モントレイも注目すべきエリアです。

〇D.O.バルデオラス

「黄金の谷」という意味を持つバルデオラスはガリシアの中では最も内陸に位置した産地で白、黒とも地元品種が大半で、中でも白ワインが注目されています。

オレンセ県の北東側。生産量の9割が国内消費。標高500m。

土壌は花崗岩、粘板岩。

大西洋の影響を多少受ける大陸性気候です。

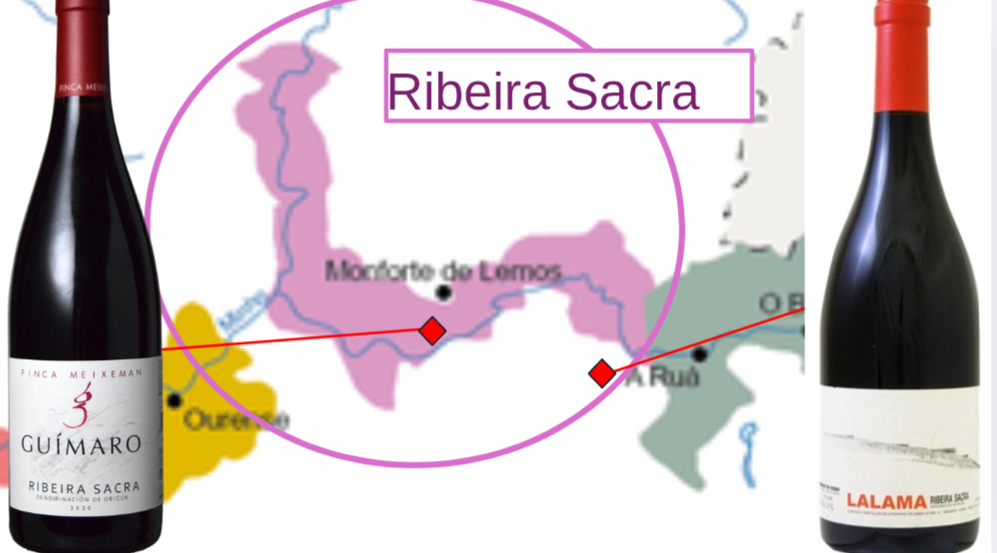

〇D.O.リベイラ・サクラ

「聖なる川」という意味をもつリベイラ・サクラはガリシアの白赤産地で今高い注目を集めている産地。

スター生産者がいくつもいます。

シル川、ビベイ川、ミーニョ川沿いの渓谷と急斜面・・・手作業が強いられるので生産コストの増大してしまう。

土壌は沖積土、粘板岩の比率が高い。

黒はメンシア(全体の9割を占める)。あとはガルナッチャ・ティントレラ、ゴデーリョ、トレイシャドゥーラ、アルバリーニョ、テンプラニーリョなど

〇D.O.リベイロ

リベイロはスペインで最初に国際的に有名になった産地。

ローマ帝国時代に注目され、中世にシトー派が発展させ、16世紀になると英国でも大人気。

しかし戦争で負けてイギリス市場から撤退。商業的には低迷が続きました。

さらに追い打ちをかけるように19世紀のベト病、うどん粉病、フィロキセラで畑は壊滅。

植え替えでパロミノが量産され、質より量の産地に。

1980年代から少しずつ地品種に戻ってきたが、他の産地に後れを取ってしまったのにはこういった経緯もあります。

バルデオラスとリベイラ・サクラ ゴデーリョ比較

ゴデーリョは「復活」の品種

1970年代に絶滅に危機に瀕しながらも1980年代後半以降、高品質なワインがリリースされ始め、近年特に注目が集まっています。

柑橘、桃、ハーブなどのアロマを持ち、程よい酸味とボディ。

バランスが良く、最良のもの(今回お出しするラポーラなど)は上質なブルゴーニュのシャルドネに匹敵するほどです。

まずはバルデオラスのバル・ドガリルから紹介しましょう。

設立は2002年。

ガリル川近く、標高700mの傾斜地に20haの畑を所有。

リーズナブルでありながらクオリティの高いゴデーリョとメンシアをつくる人気ワイナリー。

ワイン③ ゴデーリョ 2023

醗酵ステンレスタンク50%、オーク樽50%。熟成オーク樽3か月。

こちらのワインはコスパや料理との相性が抜群で、この日提供したアヒージョの海老やブロッコリーとよく合っていたというレポートが届いております。

続いてスペインで最も注目されている産地の一つ、リベイラ・サクラのスター生産者、ドミニオ・デ・ビベイ。

2001年設立。メンシアを中心に土着ブドウを栽培し、「古来より自然界に存在するもののみでワイン造りを行なう」ことをコンセプトに、エレガントで複雑性のあるワイン造りを実践しています。

という事でインポーターである飯田ワインの延原さんに説明していただきました。

ガリシアワインはアルバリーニョをはじめ白ワインの産地として有名ですが、リベイラサクラは伝統的に赤ワインのすです。

降水量が極端に少なく、冷涼な大西洋気候の影響でエレガントでキレイな酸味ながら複雑で余韻の長い赤ワインが生み出されています。

ただ、急斜面で機械も入り込めないほどの過酷な畑のため、うちすてられたブドウ樹も多い産地でもありました。

高品質で古木のブドウを復活させ、この地の活性化を目指してスタートしたのがビベイです。

まず注目すべきは、テロワールの表現力。

花崗岩やスレート土壌、標高の高い段々畑、そして急斜面という過酷な環境が、独特のミネラル感と美しい酸を生み出します。

スペイン北西部の冷涼で湿潤な気候が、果実味と酸を繊細に保ち、従来の「濃厚でアルコール高め」なスペインワインとは一線を画す、エレガントなスタイルを体現しています。

使用するブドウもまた魅力的。

メンシアを中心に、ブルゴーニュを思わせる繊細さと果実の透明感を持つ赤ワインを造り上げる一方で、BrancellaoやMouratónといった希少な在来品種も積極的に取り入れ、香りやテクスチャに奥行きを与えています。

白ワインにはゴデーリョを使用し、果実味・酸・ミネラルのバランスが絶妙。

フレッシュでありながら、しっかりとした構造を感じさせる味わいです。

醸造においても、自然酵母を使用し、過度な抽出や新樽に頼らないスタイルを貫いています。セメントタンクや大樽での熟成により、フレッシュさと複雑さが共存。いわゆる「ナチュラルワイン的な感覚」を持ちながらも、品質は安定しており、商業的にも信頼できる造り手です。

そして何より、国際的な評価の高さがその実力を物語っています。Robert ParkerやJancis Robinsonといった著名な評論家から高評価を受けており、スペインの伝統的スタイルからの脱却として、輸出市場や専門家の間で新しい潮流として注目されています。

ワイン④ラポーラ 2020

ゴデーリョ80%・アルバリーニョ8%・ドーニャブランカ・トレイシャドゥーラ

8カ月澱と共に、複数のサイズのオーク樽と卵型コンクリートタンクで熟成

こちらのワインはとても人気があるどうですが日本への輸入量が少ないんだそう。

というのも既にいる顧客(現地のレストランなど)で十分で販路を無理して広げなくてもいいと思ってらっしゃるからだそうです。

そんなレアなワインが登場する奈良ワイン会、おかしいヤバいです。

こちらは3番のワインと比較が面白かったという声が届いております。

④番のワインは時間をかけてゆっくり味わいたいワイン。

との事でした。

その中で、今回の料理とのペアリングで言うと

アヒージョの中でも旨味のあるキノコと良い相性を見せてくれていたようです。

料理2皿目

二皿目として提供させていただきましたのが先程から紹介したレポートにもあったアヒージョさん。

ブログでは香りが伝わらないのが残念でなりません。

小さな帆立が遠慮がちに佇んでおります。

聖ヤコブのスペイン語での呼び方が「サンチャゴ」

フランスでは「サン・ジャック」になるんだそう。

ホタテ貝はフランス語で「コキーユ・サン・ジャック」という事で加えてみました。

(これもえいじさんのアドバイスw)

思いのほか小ぶりな帆立でビックリしましたがw

実際にスペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへ向かう巡礼者のシンボルでもあるようです。

もうこの食器洗わんでエエんちゃうかな?

ってくらいに残ったオイルまで綺麗にバゲットでぬぐって食べていただきました。(ちゃんと洗いましたw)

料理人冥利に尽きます。

ありがとうございます。

確かに魚介やキノコから溶け出したエキスは最高に美味いですよね。

という事で(どういう訳で?)

カッコよく仕事してるところ写真撮ります!

と言われてドヤ顔でポージングしたもののドタバタコメディ感が拭えない写真を置いときます。

スペインワインの歴史ミニコラム② 保護主義

スペインでは長い間、「まず自分の地域のワインを消費し尽くすまで、他地域から買ってはいけない」という保護主義的な仕組みが存在していました。(すごいシステムだなw)

これは地域経済を守る意味では有効でしたが、逆に国内での相互交流を妨げ、ブレンド技術の発展や国内での品質競争を抑制してしまいました。

結果として、国内で閉じた消費構造の中で生産者は外の世界を意識せずにワインを造り続け、国際市場でのブランド形成や輸出志向の発展が遅れました。

フランスがブルゴーニュやボルドーといった銘醸地を早くから世界にアピールできたのとは対照的です。

自分のところ(エリア)では白ワインが多いから他の産地の赤ワインも飲みたいな…。

みたいなことが許されなかったってことですもんね。

トランプ関税かよ。(違うかw)

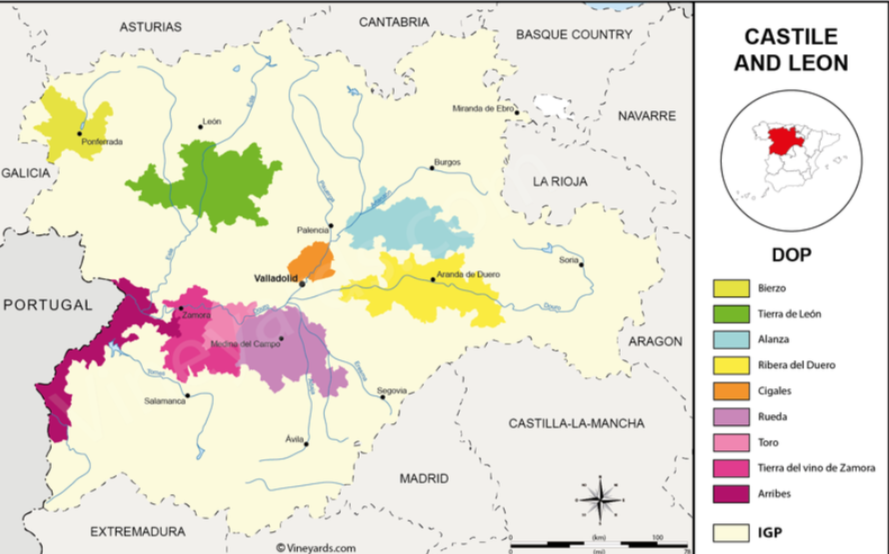

メンシア飲み比べ

メンシアはピノとシラーの中間のようなキャラクターで、ピノのような華やかな赤果実、心地よい酸味。

そしてシラーのような力強さとスパイス感が混在しています。

今回ビエルソと、リベイラ・サクラの2産地、3つのスター生産者のメンシアを比較します。

D.O.ビエルソ

D.O.ビエルソはガリシアの隣、カスティーリャ・イ・レオン州の西端にある産地です。

リベイラ・サクラの隣に位置していて、州は違えど気候条件などはほぼ一緒なんです。

ビエルソは古くからワイン産地として知られていましたが、苦難の時代を経てほぼ絶滅の危機に瀕していました。

ラウル・ぺレス

そんなビエルソを復活させた立役者が、プリオラートのスター生産者アルバロ・パラシオス、その甥のリカルド。

彼らはビエルソのメンシア種のポテンシャルを見出しました。

そしてもう一人がビエルソ出身のラウル・ペレス。

彼はガリシア出身で、地元の品種の研究に余念がなく、パラシオスたちがつくったワインに感銘を受け、そのクオリティをさらに高め、世界的な産地にのし上げました。

そんなラウルペレスから2種類のワインを比較しました。

ワイン⑤ウルトレイア サン・ジャック 2022

メンシア主体 木製タンクで発酵、

フレンチオーク樽(225L)&コンクリ―トタンクで12ヶ月間熟成

ワイン⑥ウルトレイア 2016 マグナム

シークレットワイン ウルトレイア バルトゥイエ2017

D.O.リベイラ・サクラのスター生産者

アデガス・ギマロ

アデガス・ギマロは創設から3代目となる家族経営のワイナリーで、現オーナーはペドロ・ロドリゲス氏。

ペドロは、スペインのトップワイン醸造家のひとり

ラウル・ペレス氏に見込まれ2003年からその教えを受けました。

ラウルと共に生み出したワイン「エル・ペカド2005」が初ヴィンテージにしてワイン・アドヴォケイト98点を獲得。

同じく2007VTが再びWA98点を獲得し「その霊妙なアロマはラ・ターシュの偉大なヴィンテージを想わせる」と大絶賛されたことで、リベイラ・サクラを注目産地に押し上げ、一躍スペインを代表するワインメーカーとして世界に名を轟かせました。

ワイン⑦フィンカ・メイシェマン

メンシア 80%/ムーラトン 5%/ソウソン 5%/カイーニョ・ティント 3%/メレンサオ 3%/ブランセリャオ 2%/ガルナッチャ 2%

40%全房醗酵 オーク樽熟成9‐11カ月

ドミニオ・ビベイ

ドミニオ・ド・ビベイについては先ほども紹介しましたのでワインの情報のみ書いておきますね。

ワイン⑧ララーマ 2020

メンシア90%・ブランセジャオ・モウラートン・ソウソン・ガルナッチャ

コールドマセレーション2日間・自然発酵・フレンチオーク樽12か月間熟成。

その後さらに円錐形のオークタンク10か月間熟成。瓶熟最低1年間。

料理3皿目

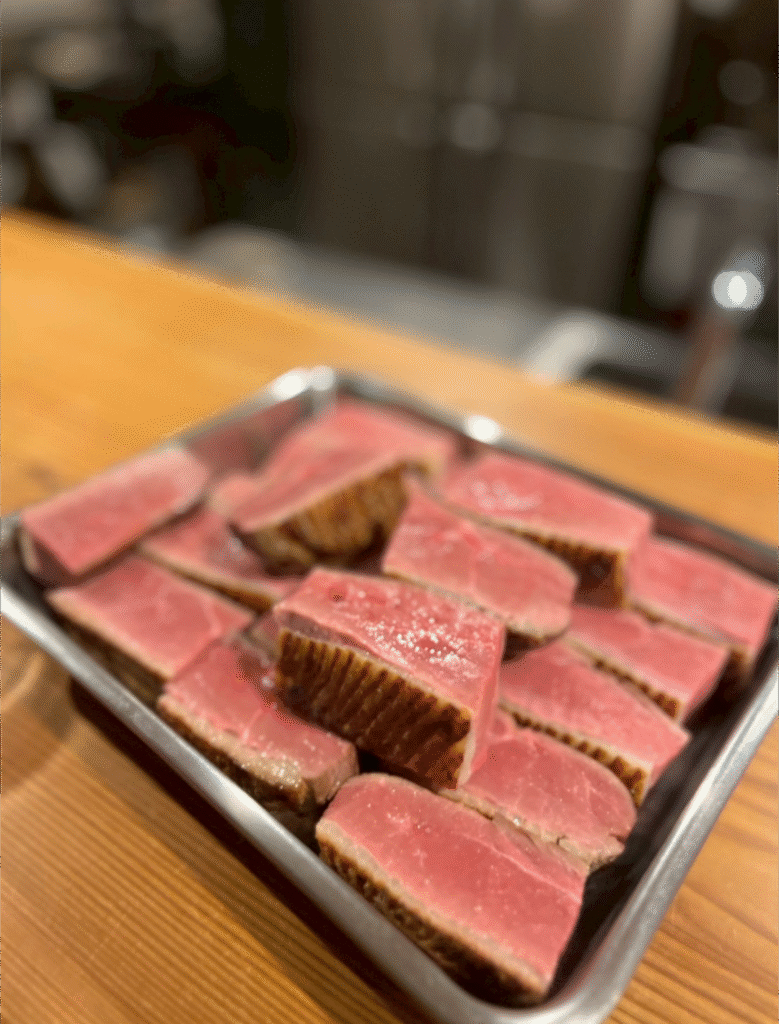

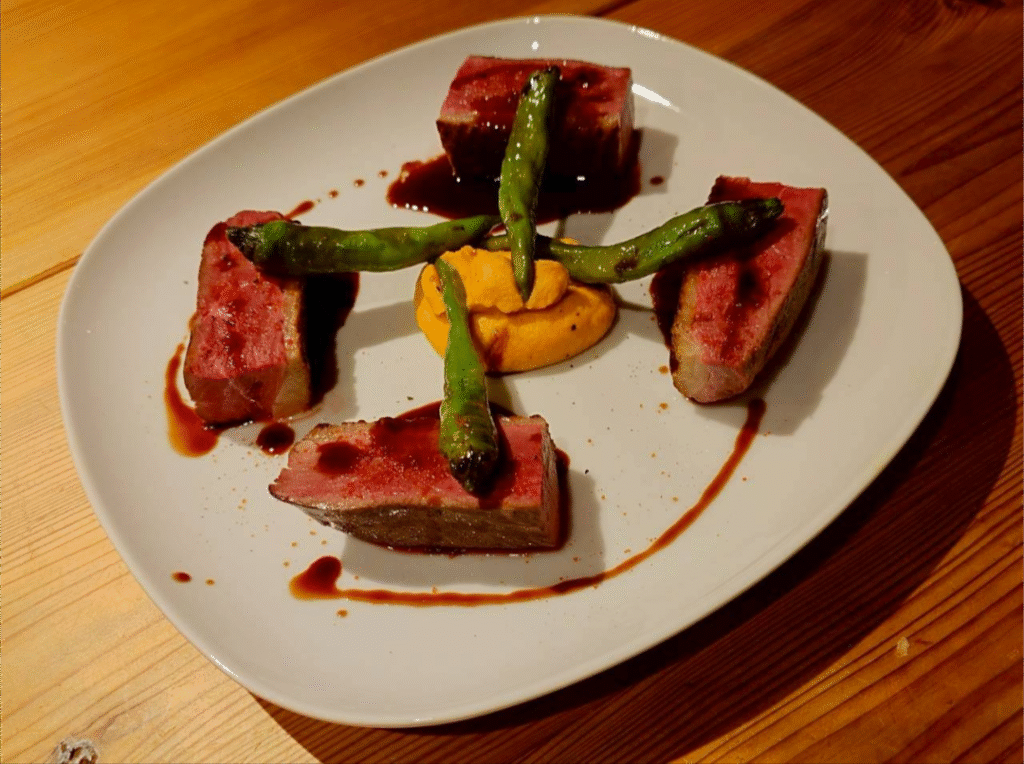

メンシアに合わせまして鴨のローストを提供させていただきました。

今回の鴨はマグレドカナール。

フォアグラを作る用に育てられた鴨さんの胸肉。

しっかり肉厚でほのかにフォアグラの香りが漂います(個人の感想です。)

皮目の脂をしっかり落とす様に焼きました(やや残りましたがw)

またもや撮影に気が付かずに作業しておりました。

会話もソコソコに、

どんな切り方にしようか、

どんな盛り付けにしようか考えていましたw

本当に愛想なくてすみません。

そんなこんなで、悩んだ甲斐もないくらいにセンスのない盛り付けになってしまいました(おい!)

中央の黄色っぽいのはかぼちゃに見せかけて人参のピュレ。

液体を使わずに人参が持っている水分だけで蒸し焼きにして味わいを凝縮させて、

香り付けにクミンをひと振り。

これをバゲットに塗って食べるだけでも美味しいんですよね。

説明するの忘れたテーブルの方たちはかぼちゃだと思って食べてしまっていたみたい。

ごめんなさい。

ペアリングについて寄せられた感想によりますと、

ラウルペレスのウルトレイア サン・ジャックは青みや少しナチュラルっぽい香りが強くて「これ苦手かも・・・」と思ったが、添えられた甘長唐辛子がワインの青さをマスクしてくれて、ワインの果実味が強く出るのがとても印象的でした。

との事でした。

甘長唐辛子、ありがとう。

また、

前回のバスク編でも唐辛子やオリーブが食材とワインの相性として光っていたので、スペインワインには少し青さがあって、酸味や苦みが程よくある食材が良いアクセントになるのかもね

というコメントも寄せられておりました。

料理した側の狙いが参加者さんにも伝わってなんだか嬉しくなっちゃったので掲載させて頂きました。

スペインワインの歴史ミニコラム③ フランコ政権の影響

20世紀に入ると、スペイン内戦の混乱とその後のフランコ独裁政権が、ワイン産業の発展をさらに抑制しました。

フランコ政権下では経済が長らく閉ざされ、輸出どころか国内の自由な交易も制限されていました。

大量生産と国内消費中心の安価なワインに重点が置かれたため、品質向上や高級ワインの輸出戦略は軽視されました。

その結果、世界市場においてスペインワインは「安い日常酒」というイメージが定着し、フランスやイタリアのように「文化的・高級なワイン」としての地位を築くのが遅れてしまったのです。

最後に

前回に引き続いてスペインはガリシア地方をテーマに開催された奈良ワイン会の様子を紹介してまいりましたがいかがでしたでしょうか。

地品種が多く、また恵まれた気候や古木の存在など、ポテンシャルはとても高いスペイン。

今まさに、スペインは本来の魅力を開花していると言っていいと思います。

その先頭を走る産地の一つがガリシア。

ガリシアの魅力、楽しんでいただけたでしょうか?

スペインはガリシアだけでなく、多様で魅力に溢れた産地

ぜひ皆さんにも、スペインワインの世界の奥深さを探検していっていただきたいです。

という事で、

コム兄の記憶に頼らない、きちんとしたものをコピペ掲載しておりますのでいつも以上に学びがある記事に仕上がったのではないでしょうか。

参加していない方も、参加していた方が後から読み返しても学びになると思います。

コム兄はまだ消化しきれていないので(コピペしてるからだろ)

何度も読み返して知識を定着させていこうと思います。

体調が悪くてあまり飲めなかった

と言いつつ、少しくらいは大丈夫かな?

すと飲み進め…

最終的にはマグナムボトルをラッパ飲みしてしまいました(暴走すなw)

マグナムのウルトレイアのまろやかな口当たりは今でも忘れません。

本当美味しかった。

という事で次回のテーマはイタリアの銘醸地トスカーナ地方。

今からどんなラインナップなのか、どんなお話が聞けるのか楽しみで仕方ありませんね。

という事で今回はここまで。

うっかり腹出して寝てると風邪ひいちゃう季節に突入しそうなので酔っ払い諸君はくれぐれも体調管理しっかりしてくださいね(自分に言うてる)

ではまたッッ!!!

コメント