みなさんこんにちは。

元気にしていますか?

今回は奈良ワイン会バスク編を紹介させていただきます。

今回はウェルカムドリンク的にチャコリを楽しんで頂きながら

えいじさんの講義を聞いていただきました。

外が暑かったし、アルコール度数も低めなので皆さん一様に一瞬で蒸発しているようでした。

いったいどんな会になったのでしょうか。

早速行ってみましょう。

ちぇけら。

バスクとは?

そもそもバスクって何?

どこ?

怖い。

っていう方のためにえいじさんが優しく教えてくださいました。

バスク地方は、北スペインから南フランスにまたがる地域で、バスク人と呼ばれる人々が暮らしています。

バスク地方、バスク人、バスク語がこの地域を語るキーワードです。

バスク人は約250万人とされており、さらに国外に暮らす人々を含めると約1500万人にのぼるとも言われています。意外と大きな民族なんです。

現在、バスク地方はスペイン側のバスク自治州と、フランス側のフランス領バスクに分かれています。

フランス側はピレネー=アトランティック県に属していて、行政区として統合されています。

一方、スペイン側は自治権が認められていて、独立国家ではないものの州としての機能と行政を持っています

(ただし、スペイン国家の専管事項に抵触しない範囲で)

今回は、そんなバスク地方のうち、スペイン側のバスク自治州に焦点を当ててみたいと思います。

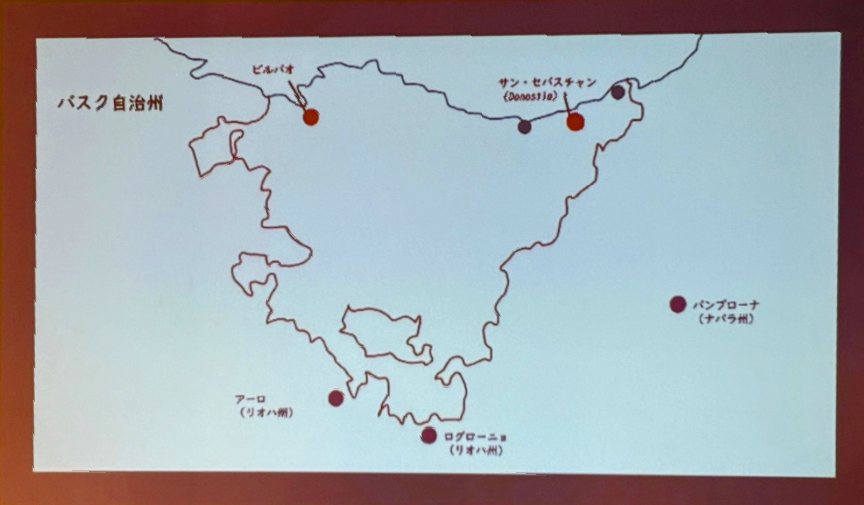

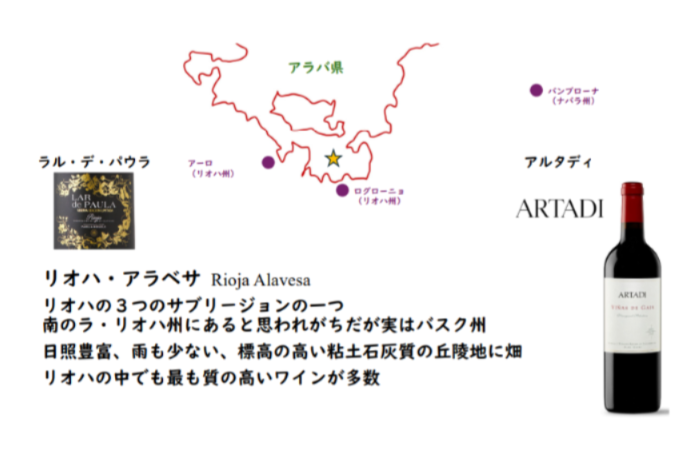

地図で見るバスク自治州

この地図はバスク周辺を拡大したもので、自治州にあたる部分は赤い枠で囲われています。

地図の下部にはログローニョなどの地名があり、これはリオハ地方の中心都市として知られています。

ワイン好きの方にはアーロという地名も馴染みがあるかもしれません。

右側にあるパンプローナはかつてナバラ王国の首都だった都市で16世紀頃までは独立した王国として存在していました。

このパンプローナも現在ではナバラ州の州都として知られています。

こういった聞き覚えのある地名に加え、ビルバオ、サン・セバスティアンといった都市名も登場しますね。

美食の街や芸術都市として、世界中の旅人を惹きつける魅力的な場所です。

ビルバオといえば、芸術の街として知られています。

バスク自治州の中心都市であり、近年では美食の町としても注目されています。

食に関心のある方なら、ビルバオよりもサン・セバスティアンのほうがなじみ深いかもしれませんね。

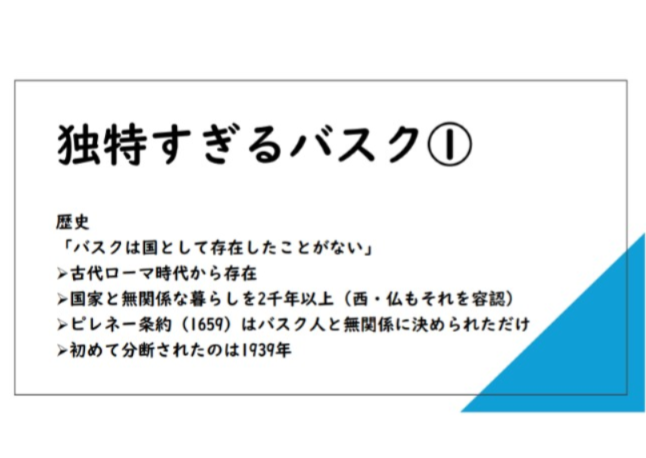

ミニコラム 独特すぎるバスク①

位置関係が分かったところで簡単に歴史についても説明していただきました。

バスクの歴史とアイデンティティ

バスクは、国として成立したことがない地域で、古代ローマの時代からバスク人がいるという記録はあっても、彼らに干渉した記録は見つかっていません。

つまり、国家や政府とは無関係に2000年以上の暮らしを続けてきた民族です。

1659年のピレネー条約では、スペインとフランスの国境が定められ、バスク地方は2つの国に分断されましたが当時バスク人たちはそのことをほとんど認識していませんでした。

国家による管理が緩やかだったからこそスペインでもフランスでもない、バスクであるという感覚が根付いていたのです。

その民族的アイデンティティが本格的に分断されたのは1939年、フランコ政権による中央集権体制が始まった時でした。

スペインでは、フランコ政権時代(1939年〜)にバスク文化への圧力が強まりました。

バスク語の使用が禁じられ、スペイン的価値観への同化が進められたのです。

それ以前の約2000年間、バスク人は国家に属さず、バスクとして暮らしてきました。

バル巡り ― サンセバスティアン流の楽しみ方

そんな堅い話はさておき、いよいよバスクといえば……食文化です!

このパートは実際にえいじさんがサンセバスチャンを訪れた際の写真を使って紹介してくださいました。

スペインでは、バスク地方に限らず「バル巡り」が盛ん。

特にサンセバスティアンでは、街中の至るところで「ピンチョス(小皿料理)」が楽しめます。

ゆで卵とエビにマヨネーズをのせたシンプルな一皿や

有名なトマトとツナのサラダ仕立て。

元祖ピンチョスとの説もある青唐辛子とイワシの酢漬け「ヒルダ」

ハンバーグとマッシュルームのピンチョス

串に刺したステーキ(フォーク不要!)

高級店では、春限定の「涙豆(小粒豆)」を使った温かいサラダなども登場します。

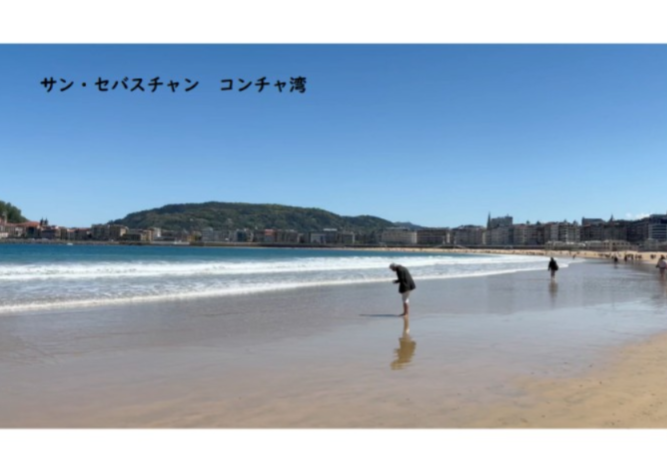

料理以外にも素敵なビーチがすぐそばにあったり本当に素敵な街であることが伝わってまいりました。

なんかユカリさんが和歌山みたいって言っていた気がしますw

確かに関西の天気予報のときとかに使われるお天気カメラのアングルに似ていた気もします。

チャコリ ― バスクを代表する白ワイン

なんだかんだ言ってチャコリ初挑戦のコム兄。

案外飲む機会無いっていうか。

そもそもCAVA飲んじゃうっていうか。

いい機会なのでえいじさんの説明を見てみんなでチャコリについて詳しくなっちゃいましょう。

バスクの名物ワイン「チャコリ(Txakoli)」は、

主にオンダリビ・スリ(Hondarrabi Zuri)という白ブドウ品種から作られます。

酸味が爽やかで、フレッシュな果実味と花の香りが特徴。

昔は硬めの味わいでしたが、最近では非常に品質が向上しています。

軽く発泡性があり、食事との相性も抜群です。

バルでチャコリを頼むと、高い位置から注ぐ「エスカンシア(Escancia)」というスタイルが見られることもあります。

シードルでもよく使われる手法で、香りを引き立たせるのが目的です。

まさに“見せるサーブ”ですね。

えいじさんも実際にやってくださっていましたよ。

コツはボトルを上下させるのではなく、グラスを動かすことだそうです。

コム兄も自宅でやる際にはバスタタオルを用意したうえで挑戦してみたいと思います。

乾杯 チャコリ3種飲み比べ

小難しい事は分かんねぇけど

まずは乾杯!!

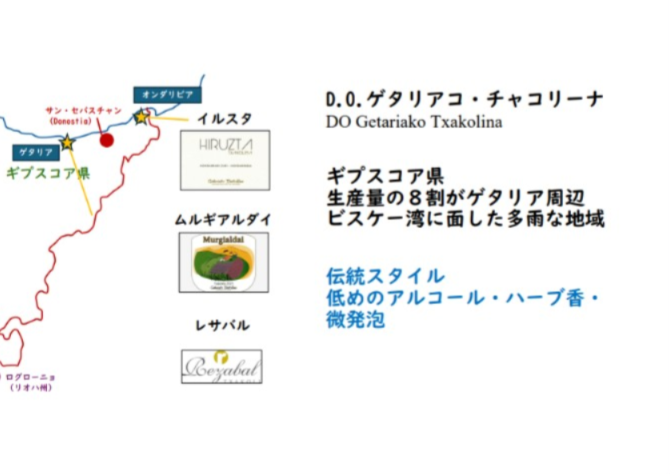

って事でサン・セバスチャン近郊のD.O.ゲタリアコ・チャコリーナの3種の飲み比べからスタート。

チャコリ初挑戦なくせに生産者違いで飲み比べさせていただいて本当に有難かったですね。

自分では中々選ぶことも無い(選択肢に入ってこない)ので貴重な経験でした。

この日はバルっぽい雰囲気を出したい事もあって、スタンディング&フリーフローでございました。

セルフでエスカンシアやっちゃって

システム。

ですので飲む順番も空気の含み具合もそれぞれ。

ひたすら爽やかでチャコリのイメージ通りの味わいのものから

オーク樽で熟成しているてしっかりしているものまでバラエティ豊か。

ちなみに左から

Txakoli Rezabal Arri 2024 / Bodega Txakoli Rezabal

少しだけオーク樽で熟成させているタイプ(だったかな)。

柑橘と透明感。酸しっかり爽やか。

Getariako Txakolina 2024 / Hiruzta

青リンゴやグレープフルーツ。

夏と言ったらこれ的ワイン。

Getariako Txakolina 2024 / Murgialdai

滑らか。トロピカル感まである。

魚介に無敵かも(諸説あり)

厨房行ったりバタバタしながらだったので味わいについては怪しいですが

どれももう一度ちゃんと味わいたいなと個人的に思います。

そうそう、会の終盤にもう一度チャコリに戻って飲んでみたんです。

結構しっかり目の濃い赤ワインも飲んだ後でも全然ぼやけていないというか、

活き活きした酸味が本当に心地よく感じて

〆チャコリもいいかもななんて思いました。

ただ、〆るどころか食欲がブーストされる可能性があるのでご注意を。

チャコリ、思ったよりもいいかも。

料理紹介

サンセバスチャンに行ったことのないコム兄ですが、

旅系YouTuberさんのチャンネルを見まくってピンチョスのイメージを膨らまし倒しましたw

という事でスターターとして、

ヒルダと生ハムメロン。

ベタすぎるかもしれませんが、なんやかんや言うて定番が一番嬉しかったりするのよね(知らんけど)

ヒルダ(Gilda)は現地のバルで必ずと言っていいほど見かけるという

ド定番のピンチョスなんだとか。

オリーブの実、アンチョビ、青唐辛子の酢漬けを串に刺しただけのシンプルなもの。

多くのレシピでアンチョビのフィレを1枚使う感じでして

塩辛過ぎるんじゃないか⁉

と心配しましたが

青唐辛子の酢漬けの酸味とピリ辛さが良い感じにアクセントになって美味いのよね。

まさに大人の塩分チャージ。

現地でこれ食べてビール飲んでってしてたらエンドレスだろうなぁ…

漏れなくアルコールもチャージしたくなってしまうので注意が必要です。

生ハムメロンに使った生ハムはもちろんハモンセラーノ(スペインの生ハム)

メロンはなんか知りませんけど赤肉メロンにしてみましたが、

特に深い理由とかはありません。

なんかそれっぽいかなってだけです(おいw)

火も使わななくとも、串に刺しただけで立派なおつまみになってしまうのがピンチョスの手軽で良い所。

意味もなく斜めに刺したりなんかしてみたりね。

この洒落な感じはえいじさんが現地で購入されたという

バスク・リネン(バスクリンじゃないよ)のテーブルクロスのお陰でございます。

ミニコラム 独特すぎるバスク②

バスクについての理解を深めるためにえいじさんがミニコラムを紹介してくださいました。

バスクの人々にとって「国」という概念はあまり重要ではなく、

それよりも家族や友人とのつながりが何より大切にされていて大家族で集まっての食事や、友人同士での飲み会が頻繁に行われていると言います。

なんだか奈良ワイン会にも通じるところがありますね。

それでは詳しく見ていきましょう。

クアドリーリャ― 友人コミュニティの食文化

「クアドリーレ」は仲間との集まりのこと。

友人同士で食事をしたり、飲みに出かけたりするグループのことで、まるで“ゆるいサークル”のような存在です。

それぞれが楽しめるスタイルを持ち、自由で気軽な雰囲気が特徴です。

バル巡りとピンチョス

バルをはしごしてさまざまなピンチョス(小皿料理)やワインを楽しむことを「チキテオTxikiteo(バル巡り」と呼びます。

いわゆる“はしご酒”のスタイルですね。

気軽に一杯、つまんで、次の店へ……。

このスタイルがバスクではとても盛んです。

ガストロノミカ ― 美食クラブという伝統

ガストロノミカとは、“美食クラブ”のこと。

サンセバスチャンでは古くから存在する食文化の一つで、かつては男性だけの集まりでしたが、今では女性の参加も歓迎されるようになっています。

今日のようなレンタルスペースで、自分たちで料理を作り、備え付けのワインセラーから自由に取り出して、使った分だけ精算するスタイル。

まさに「美食と友情」のクラブです。

バスク人は料理への探究心が強く、情熱的です。

味だけでなく、見た目や仕掛けにもこだわり、仲間とともに味わい、語り合う文化が根付いています。

食に対するストイックなまでの情熱、仲間と楽しく過ごしたいという文化。

コム兄的パラダイスを見つけてしまったのかもしれません。

誰か連れてってください。(なんで他力やねんw)

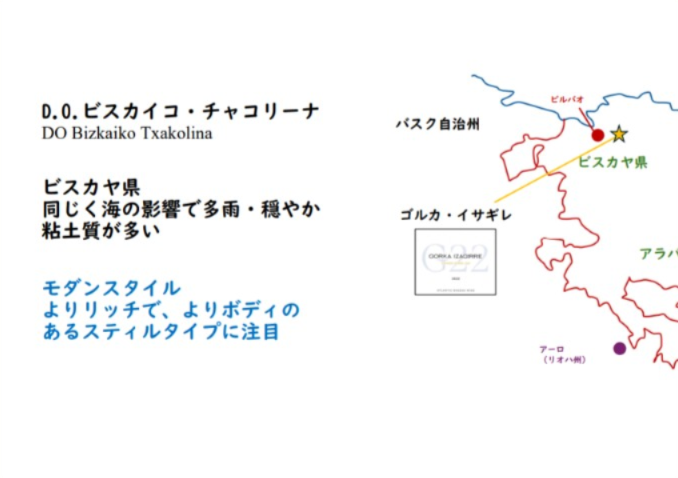

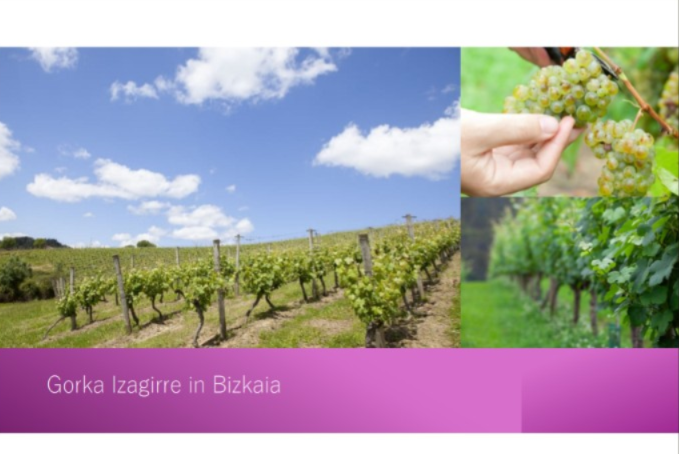

チャコリの進化~モダンスタイルへシフトするバスクワイン~

次にご紹介するのは、ビスカヤ県産のゴルカ・イサギレが造るチャコリ。

ワイナリーに併設されたレストランはミシュラン三ツ星を獲得しているというから驚き。

こちらは未発泡タイプのチャコリで、よりリッチでボディのある“スティルワイン”として注目を集めているそうで

す。

チャコリといえば発泡性のある軽やかな白ワインが定番のイメージですが、近年はこうしたスティルタイプが増えてきていて、食事に合わせてじっくり味わえる一本として人気が高まっています。

ゴルカ・イサギレからキュヴェ違いで2種類のワインを飲み比べました。

まずはこちら。

Txakoli Blanco / Gorka Izagirre

明らかに先ほど飲んだようなチャコリとは違ってより凝縮感があって複雑な印象を受けました。

先ほどまでに飲んだ3種は青空のビーチの下で仲間と気軽に飲む感じ。

一方でこちらはフレッシュ感は同じようにあって爽やかなんだけど

余韻が長くてレストランでゆっくりと味わいたいワインって感じ。

あくまでもコム兄のイメージですけどね。

続いてこちら。

G22 / Gorka Izagirre

より熟した印象というか、濃いというか厚い感じがしました。

シンプルにこのワイン好きだなー。

フレッシュな味わいが生命線(だと思っています)のチャコリにおいて、

熟成させた姿も見て(飲んで)みたいと思わせるようなそんなワインでした。

伝統と革新が織りなす進化系チャコリ。

美味かった。

料理紹介②

そんな進化系チャコリに合わせましたのがこちら。

コム兄のカニクリームコロッケ。

オシャレになるかなと思って二股に分かれる串を刺したら豚の鼻みたいになってしまいましたw

そんな残念なお話はさておき、このメニューは今回唯一と言っていいほど技術を使ったお料理。

だってほら、今回は刺しただけとか、焼いただけが多いですから(爆)

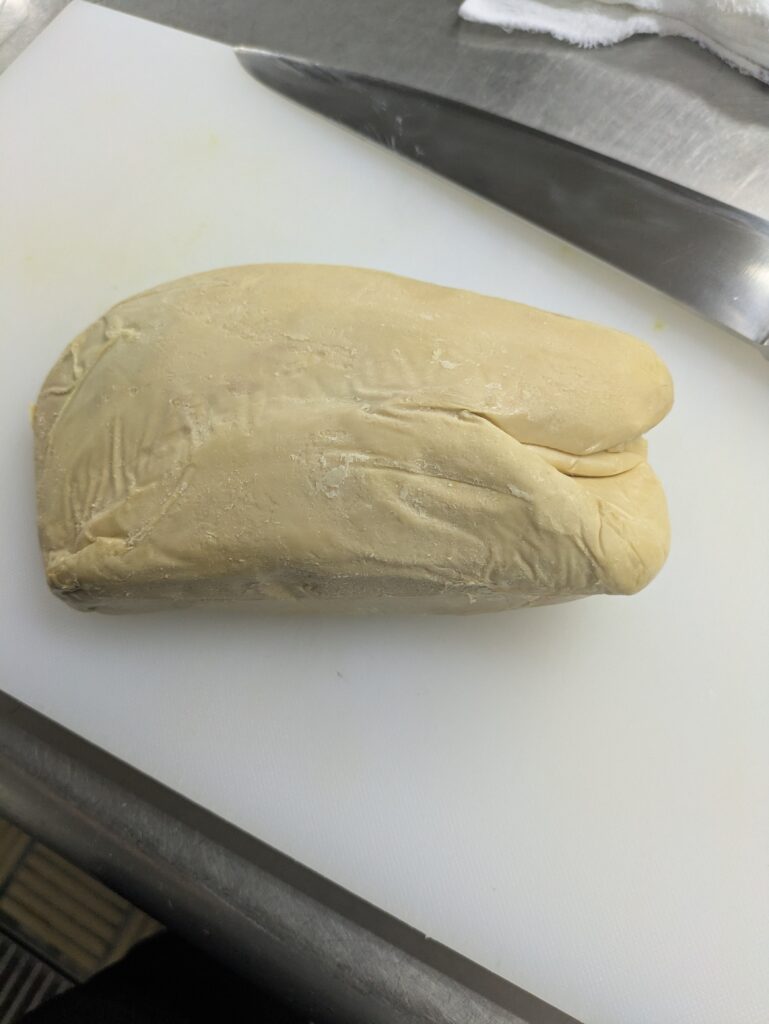

ですので需要がないのは知ってますけど作ってるところからの写真をば。

まずは玉ねぎ、マッシュルーム、しめじをグワーっと華麗にみじん切りにして、それらを炒めて旨味を凝縮。

マッシュルームだけでも良いんですけど、やっぱり2種類以上使うとキノコは旨味がブーストされる(気がする)んですよね。

水分が飛んで味が凝縮したら蟹のほぐし身を投入。

味噌もいれるか迷ったんですけど、何となく悪さしそうな気がしたのでやめときました。

(後日スタッフが美味しく頂きました。)

別鍋で仕込んでおいたベシャメルを投入。

ここでの濃度が仕上がりの滑らかさに直結します。

今回は少し柔らかめにしたかったのと、コクを加えたかったので生クリームで調節。

冷まして、丸めて、パン粉を付けて、揚げれば完成。

今回は俵にしてみました。

パン粉は大きめでザクザクしたタイプでも美味しいんですけど

今回はバゲットの上に乗せることを想定していたので細かい感じにしてちょっぴり洗練された感じに。

揚げる際のポイントは高めの温度で衣を固める事。

あとはむやみに触りすぎない事。

均等に火が入りやすいように小判型にしてみるとやりやすいかもしれませんのでぜひ挑戦してみて下さい。

(たぶん誰もやらないと思いつつ言ってみるスタイル)

上からかけたソースは極めてシンプルなトマトソース。

しっかりとした酸味が欲しかったので、生食用ではなくて煮込む事で本領を発揮するサンマルツァーノ種のトマトを使いました。

色がオレンジっぽくなったのは炒めた玉ねぎやニンニクを一緒にピューレにしたからですね。

パスタのソースにするにはもう少し酸味が穏やかなほうがいい気もしますが、

今回は揚げ物に添える事と、チャコリさんの酸味が高い事も考慮しました。

それはそうと、

サイズ感間違えすぎてバゲットからはみ出してしまったのと

オーブンで温め直しているうちに破裂してしまったのはお愛嬌。

今度はちゃんとするから許してね。

小耳に挟んだところによると4番目のワインと良い感じの組み合わせだったたとの事で安心しました。

ここまでチャコリを5種類飲んだわけですが、それぞれタイプが違って面白かったです。

進化系チャコリの方は同じワイナリーのものでしたがやっぱり味わいが違って。

目指す味わいは違ってもあくまでもチャコリとして表現をするという強い意志のようなものを感じました。

その積み重ねが伝統につながっているのかなと思ったり思わなかったり。

チャコリ、飲まなきゃ損かも。

アラバ県のワイン~チャコリの面影から離れて~

次に紹介していただいたのは海を感じる爽やかなチャコリから一転して内陸部のしっかりとした本格的なワインについて。

どんなワインが造られているエリアなのか早速見てみましょう。

アラバ県からは「ラル・デ・パウラ」や「アラダディ」など、よりリオハ地方に近い本格派ワインをご紹介します。

意外かもしれませんが、リオハ地方の一部はバスク自治州に含まれており、その中でもアラベサ地域は名醸地として知られています。

乾燥した高地にある畑では、樹齢の高い「テンプリリーニョ」や「ガルナッチャ」などのブドウが栽培され、力強く凝縮された赤・白ワインが造られています。

といいう事で赤ワイン1本目はこちら。

Reserva Edición Limitada 2015 / LAR DE PAULA

まずもって2015年とは思えないほどの濃くて力強い色調。

香りからは太陽をしっかり浴びたような陽気な香りが漂います。

アメリカンオークのニュアンスでしょうか。

甘くて濃い香り。

スパイシーでありながらフルーティーで柔らかいタンニンが心地よい。

パワフルテンプラニーリョ。

10年熟成させてこの状態ってどういう事?って感じがしました。

続いてはこちら。

Vinas de Gain Tinto 2021 / Artadi

こちらもテンプラニーリョから造られたワイン。

濃厚パワフルムッキムキの先ほどのワインとは少し違ってエレガントな印象でした。

力強さはあるんですけどよりガストロノミックな洗練されたというか、繊細さも持ち合わせているようなワインって感じでした。

赤い果実のニュアンスもあったりして。

ほんとワインって同じエリア、同じ品種でもこんだけ味わいが違って

多様性の権化だなって思います。

これから資格試験に挑戦する人はどの要素がそのキャラクターなのかっていうのを捉えるのが大変だと思います。

そんな方は近鉄菖蒲池(あやめいけ)駅直ぐ近くのワインショップデシカに通ってみて下さい。

WSET diploma(ワインの凄い人)である店主のえいじさんが優しく教えてくれるはずです。

料理紹介

赤ワインに合わせまして(というかえいじさんが料理にワインを合わせてくださった)

こちらのピンチョス。

牛フィレ肉とフォアグラを焼いたものにクリーム状のバルサミコを添えました。

なんかメインって感じがしますよね。

でもほぼ焼くだけなので特に技術は要りません。(素材の暴力)

肉とフォアグラは想像通りの味だと思うので言うまでもありませんが、

バルサミコのソースとワインが良い感じにペアリングしていたように思います。

テンプラニーリョって個人的にバルサミコが合う気がしてるんです。

皆さんも挑戦してみて下さい。(ペアリングの保証はしませんがw)

なんか久しぶりにフォアグラ焼いた気がします。

お陰様で顔がフォアグラの脂まみれでテッカテカに光っておりました。

ちなみに今回にフォアグラはこんな感じでございました。

久しぶりにフォアグラのテリーヌなんか作ってみても良いかなー

とか

フォアグラと鹿肉のパイ包みとかいいかもなーなんて思ってみたり。

もしかしたらコム兄kitchenで提供するかもしれないので興味ある方はチェックてみて下さいね。

ミニコラム 独特すぎるバスク③

バスクに詳しくなれるミニコラムもこれで最後。

バスクの言語について紹介してくださいました。

バスク文化を語る上で欠かせないのが「バスク語(エウスカラ)」です。

この言語は、スペイン語やフランス語といった周囲の言語とはまったく異なる独立した体系を持っており、言語学的にも非常にユニークな存在です。

興味深いことに、バスク語は日本語と同じように語と語の間を助詞のような言葉でつなぐ構造があり、発音も比較的はっきりしているため、日本人には親しみやすいとも言われています。

バスク語を話す人々は「エウスカルドゥナック(Euskaldunak)」と呼ばれ、彼らの言語に対する誇りとアイデンティティは、ワインや料理と同様に力強いものです。

ちなみに、バスク語で乾杯は「トパ!(Topa!)」です。

スペイン語の「サルー(Salud)」に代わって、バスク地方ではこの言葉が親しまれています。

という事で最後にバスク語で”ありがとうございました”を意味する

エスケリカスコ(Eskerrik asko)という言葉で締めくくられました。

この写真のえいじさんのポーズはエスケリカスコ感を表現されたものです。

もちろんそんな無茶ぶりをしたのはユカリさん。

それでも快くポーズを決めてくれるえいじさんは神なのである。

最後に

バスク編として紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。

今回はワイン会がスタートする前に個人的にバスクについてのお話を聞かせて頂いていたお陰で

なんとか記事にすることが出来ました。(抜けているところもありますが)

今回も参加者さんやえいじさんのお陰で楽しく過ごすことが出来ました。

ありがとうございました。

その後片付けをサクッと終わらせてデシカさんで打ち上げをさせていただきました。

それがまた本気すぎてビビりました。

デカンタージュしてるワインはまじでやばいやつでしたが

その他にもなんか沢山ワイン空いてましたw

そのうちの1本がこちら。

打ち上げに参加されていた方の中にえいじさんのお子さんのママ友さん、パパ友さんさんがいらしてて、

なんか素敵だなーと思いつつ後ろ髪をひかれつつ、しゃーなしで帰りました。

そして翌日始発の電車に乗って会場に止めさせてもらった車を回収しに行きました(眠かった~)

次回の奈良ワイン会は9月10日。

テーマはガリシア。

すでに定員に達してしまっていますが頑張って議事録的にブログを書いて紹介したいと思っていますので

どんな内容になるのか楽しみにしていてくださいね。

という事で今回はここまで。

ではまたっっ!!!

コメント