No.3 ドイツのライジングスター

Rings / Saumagen Riesling GG 2017

「今回のハウスメッセのラインナップを見渡してみると、サブタイトルにしてもいいほど 多くのリングスのワインが登場しています。」

と磯本さん。

確かにセミナー前にいくつかリングスさんのワインを試飲したんですが本当に力強くて

「これヤバい!!」

ばっかり言っていた気がします。

セミナーではそんなヘレンベルガー・ホーフさんイチオシのリングスの「ザウマーゲン」 を飲ませていただきました。

こちらも歴史や哲学について紹介していただきました。

複合農家からワインへの転換

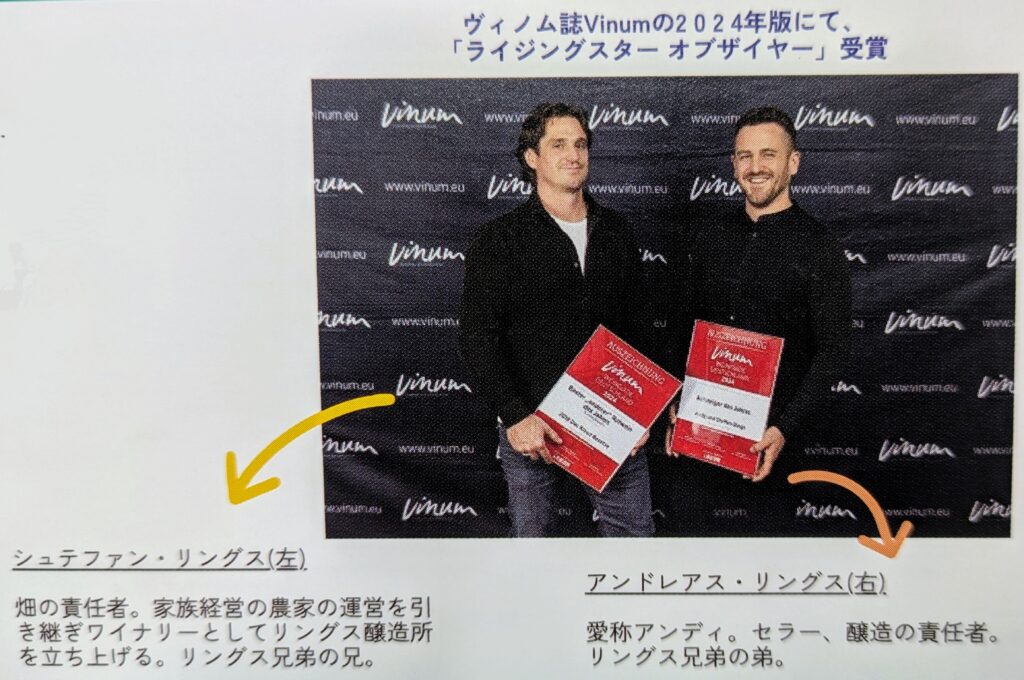

リングスは、アンドレアス・リングス氏とシュテファン・リングス氏 の兄弟が経営するワイナリー。

さらに、妹または姉もワイナリーに関与しており、家族経営 の形態をとっています。

実のところリングス家はもともとワイン造りを本業としていたわけではなく、複合農家だったんだそう。

ファルツやバーデン地方ではこうした形態が珍しくなく(ベッカーさんもそうだったって言っていたと思います)

リングス家もかつては 養豚、養鶏、フルーツ栽培 など、さまざまな農業を行いながらワイン造りを事業の一部として手がけていました。

しかし、弟のアンドレアス(アンディ)氏は 幼少期からワインへ並々ならぬ情熱を持っていました。

わずか12歳の頃から、世界最大級の酒類展示会 「プロワイン」 に足を運び、

優れた生産者がいると聞けば行ってワインを学び、探求を続けました。

彼は小遣いをもらうと評判の良いワインを購入し、ひたすら試飲を重ねていったほどのワインマニアでした。

お兄さんも同様にワイン造りへの興味を強く持ち、両親から事業を引き継ぐ際には他の事業をすべて手放し、

ワイン造りに特化する決断をしました。

急成長するトップワイナリー

2001年に創業した非常に若いワイナリーですがその実力は瞬く間に評価され

あっという間にドイツワイン界を牽引する存在となりました。

ライジングスターっぷりが甚だしいですよね。

ワイン専門誌 「ビノム(VINUM)」 では、史上最速で5つ星の評価 を獲得。

さらに、フーバーのユリアン氏もリングスのワインを高く評価し、互いに称賛し合う関係にあるほど。

お互いに褒めちぎるので少し気持ち悪いと磯本さんが言ってました。

わずか20年ほどで、リングスはドイツのトップワイナリーの仲間入りを果たし、現在も勢いを増しています。

燻ぶり倒しているコム兄とは一味違います(いや全然違うよ)

特級畑 ザウマーゲン

リングスは、ワイナリーの周辺15分圏内にある 1級畑と特級畑 のみを購入し、

その土地のポテンシャルを最大限に引き出しています。

近隣の畑にこだわる理由は、目の届く範囲、手の届く範囲で仕事をしたい という理念によるもの。

細やかな管理を徹底することで、品質の高さを維持しているのです。

そんなリングスが手がけるリースリングの最高峰ザウマーゲン。

ファルツ近郊のこのエリアはリースリングの名醸畑として知られ、

ワイン愛好家の間では「ザウマーゲン=上質なリースリングが育つ場所」として認識されています(すみません知りませんでした)

リングスのワインは、南ドイツのリースリングの代表格 であり、

卓越した品質を誇る生産者として今後さらに注目されるでしょう。

皆さん本当に要チェックですよ。

異質なスタイル

リングスのリースリングは、 非常にドライでありながら、果実の旨味が凝縮された力強い味わいを持っています。

「でももしかしたらドイツワインに慣れ親しんだ方がこのリースリングを飲むと何か違和感を感じるかも」

と磯本さん。

その理由は、リングスのリースリングがドイツの伝統的なスタイルとは一線を画している ため。

との事。

なになに?どういうことー

って思ってそこのあなた。

落ち着いてください。

その点もしっかり説明してくださいました。

極めて低残糖

一般的なドイツのリースリングは 酸と甘みのバランス が重要視されます。

高い酸を持つため、一定の残糖を残し 酸との調和を図る というのが基本的な考え方です。

酸っぱいだけのレモンよりも少し甘みがあるグレープフルーツの方が食べやすいよね。

というような感じでしょうか(違ったら御免)

しかし、リングスのリースリングは ほぼ残糖ゼロ 。

0.何g〜1gという超低残糖で造られており、これはリースリングでは異例のスタイル。

土地を表現するための手段

リングスの考え方は、従来のドイツリースリングとは大きく異なります。

例えば、フーバーやベッカーといった造り手は ピノ・ノワールとシャルドネ を最も色濃く土地を表現する品種と考えています。

しかし、リングスの場合、白品種として シャルドネではなくリースリング を選びました。

地元に根付いた品種である リースリングとピノ・ノワール をワイナリーの主軸に据え、 この2品種のみ で展開しています。

さらにリングスの最大の特徴は 100%マロラクティック発酵 を行う点です。

通常、リースリングではフレッシュな酸を維持するために マロラクティック発酵を意図的に止める ことが多いのですが

あえてマロ発酵させることで独特な質感と独自の酸のニュアンスを生み出しています。

異質が渋滞しております。

でもね、マロ発酵してると言ってもビシっと決まる酸はあります。

彼らはリースリングをリースリングと思って造っていない

っていうのがとても印象的であくまでも土地を表現する手段として用いていて

この哲学はまさに ブルゴーニュのシャルドネの考え方 に近いものなんだろうなと思います。

モダンで洗練されたワイナリー

リングスはワイナリーもモダンでおしゃれ。

オシャレなだけではなくとても理にかなった造りになっていると言います。

実は、目に見えている部分は全体の約3割ほど で、残りは地中に埋め込まれるように設計されています。

先述した通り、もともと両親の代までは 複合農業を営む農家 でしたからワイナリーとしての形態は持っていませんでした。

当時は 簡素なバラック小屋 のような場所でワイン造りをしていましたが、

温度や湿度管理の難しさを克服するため、思い切って ワイナリーの設立へと踏み切ったそうです。

借り入れをしながらも、理想的な設備を整えたことで、現在の高品質なワイン造りが実現しています。

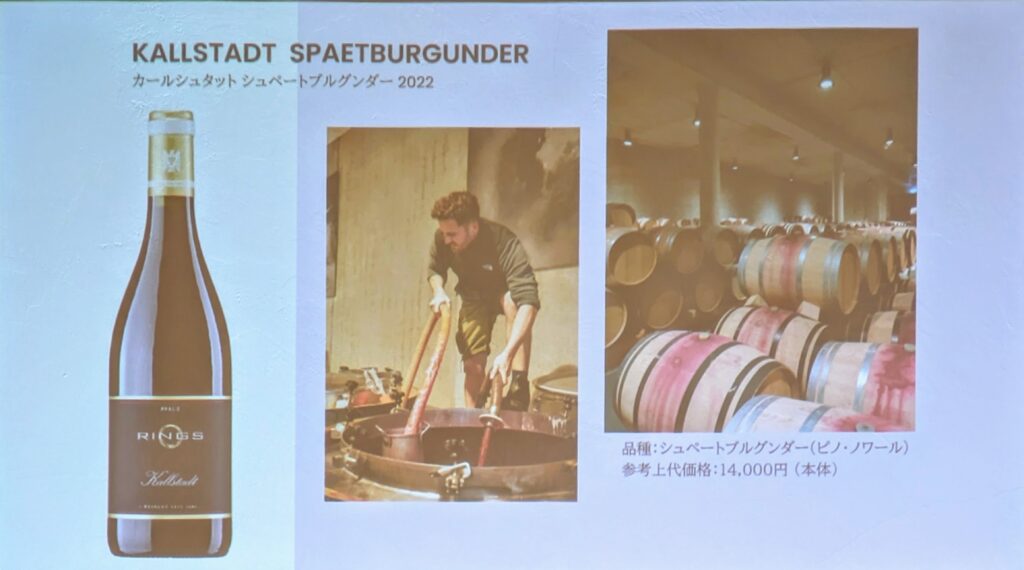

ピノ・ノワールにも注目!

リングスにとって土地を表現する赤ワイン用品種ピノ・ノワール。

今回のハウスメッセでは 以下の2種類のピノ・ノワールが試飲できました。

- リングス・シュペートブルグンダー(スタンダードクラス)

- カールシュタット・シュペートブルグンダー(村名クラス)

スタンダードクラスも勿論美味しいですが

カールシュタットは本当に美味しすぎてスゲーしか言ってなかったと思います。

グラスを鼻まで近づけなくてもすんごい香りがしていたし、

ヴィンテージが22でまだまだ若いのに今飲んでもめっちゃ美味しい。

寝かして落ち着いたらどんな事になるんだろうと期待しかありませんでした。

本当に機会があったら飲んでみて下さい。

飲み干した後のグラスの香りはこちらもピカイチでした。

コメント